今天的节日:探索传统文化的奥秘

中国的传统文化博大精深,尤其在农耕和天文等领域,都有着源远流长的历史。从节令、习俗到饮食、活动,传统文化中包含了许多智慧。本文将通过两个历史案例和一个现代传承,探讨传统节日的起源和习俗,揭示这一文化遗产的深厚底蕴。

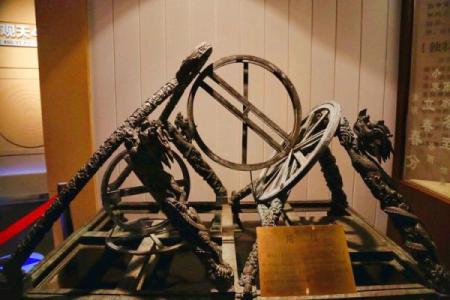

节令的起源:农耕与天文的结合

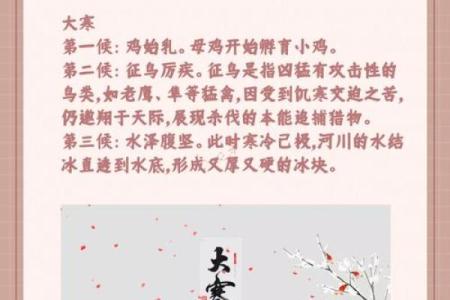

中国传统节日大多与农耕和天文现象密切相关。自古以来,天文现象如太阳、月亮和星辰的运行规律,直接影响了人们的农耕活动。例如,春节的日期通常在冬至之后的第二个新月时开始,象征着“阳气回升”,与农耕周期息息相关。冬至过后,白天逐渐变长,意味着春天即将到来,农作物的播种和生长也即将开始。节令的设立与农耕的周期性紧密相连,反映了古人对天文变化的细致观察和对自然规律的深刻理解。

清明节与春耕的联系

清明节作为中国传统的二十四节气之一,其节令意义深远。清明节位于春分之后十五天,正是春耕的关键时期。清明不仅是扫墓祭祖的日子,还是农民开始耕作的时节。古代农民在这个时节播种水稻、麦类等作物,以保证充足的粮食产量。清明节的习俗中,扫墓祭祖的活动也与农业生产相结合,因为人们相信先人的庇佑能够带来一年的好收成,体现了传统文化中对自然与人文结合的尊重。

清明节的饮食习俗也充满了象征意义。比如,食用青团等带有春意的食物,寓意着春天的到来和新一轮生长的开始。这种食物的制作过程中,常常选用嫩青的草叶,寓意着自然界的再生和生机勃勃的季节特征。清明节的文化活动既承载着农业的实用性,又包含了深厚的文化象征。

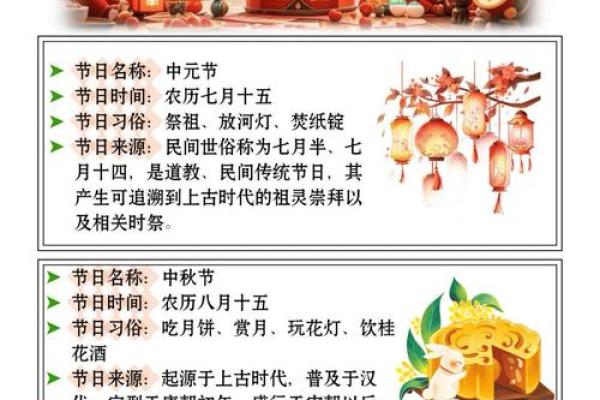

中秋节与天文的关系

中秋节的起源与天文现象有着密切的联系。中秋节发生在农历八月十五日,是一年中月亮最圆最明亮的时刻。这一天象征着团圆和丰收。传统上,中秋节的主要活动是赏月、吃月饼。月亮的圆满象征着团圆,月饼中的寓意也是团圆和丰收的象征。人们通过赏月,表达了对自然界的敬畏与感恩,也寄托了家人团聚的美好愿望。

中秋节的习俗不仅仅局限于家庭团圆,历史上还伴随着许多天文观测的活动。在古代,人们通过观月来预测气象和农业生产的趋势,体现了人类对天文规律的运用与依赖。中秋节与农耕的紧密关系,使得这个节日不仅是庆祝团圆的时刻,也充满了对自然循环与农业丰收的期许。

保护与发扬传统节日文化

随着社会的现代化进程,传统节日的习俗面临着许多挑战,但在一些地方,传统文化得到了很好的传承和创新。以春节为例,许多人依然保持着传统的年夜饭、贴春联和放鞭炮等习俗,但在现代社会中,春节的庆祝方式也加入了新的元素,比如网络春晚、线上拜年等形式,使得这一传统节日更具时代感。

同时,传统节日的饮食文化也在现代得到了新的诠释。许多传统食物如饺子、汤圆等,虽然原本有着丰富的文化内涵,但在现代人忙碌的生活中,也逐渐形成了方便快捷的版本。无论形式如何变化,节日的核心精神依然得以传承,那就是对家人、对自然、对生命的尊重与热爱。

在一些传统节日中,我们还能看到非物质文化遗产的传承。例如,剪纸、舞龙舞狮等传统艺术在节庆活动中发挥着重要作用。通过这些文化活动,传统节日不仅成为了人们休闲和娱乐的时刻,也成为了民族文化自信的体现。

传统节日不仅仅是节令的庆祝,它更是文化的承载体。无论是在古代还是现代,这些节日和习俗都在传递着人类与自然的和谐相处,以及对生命和家庭的深厚情感。

起名大全

最近更新

- 2025年农历三月廿四是否为安门黄道吉日 今日安装入户门好吗

- 2025年农历四月初三结婚日子有没有选对? 办喜事是好日子吗?

- 2025年农历四月廿六订婚合不合适? 定下婚约吉日宜忌

- 2025年05月11日领证避凶了没? 今日登记领证吉利吗?

- 农历二月二十一:一场穿越千年的文化盛宴

- 中秋节日历背后的文化故事与天文知识

- 初十奇观:传统节日里的未知惊喜等你来探索

- 丰字男孩取名攻略:属性适配与寓意升华技巧

- 2025年农历四月廿六算不算订婚好日子? 今日提亲好吗

- 2025年农历四月初一是否属于提车吉日? 今日提新车好吗

- 2025年农历四月廿一装修有没有问题? 今天装修新房是好日子吗?

- 神秘八月十二:一场穿越千年的传统盛宴

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气