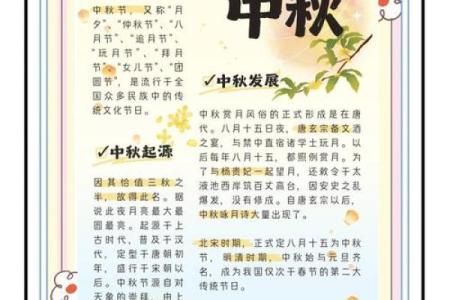

中秋节日历背后的文化故事与天文知识

在中国,农历八月十五的中秋节,是一个象征团圆和丰收的传统节日。它不仅承载着浓厚的文化意义,还与天文学有着密切的联系。通过对历史故事的解读,我们可以更深刻地理解这个节日的由来,以及如何在不同的历史背景下得到传承。

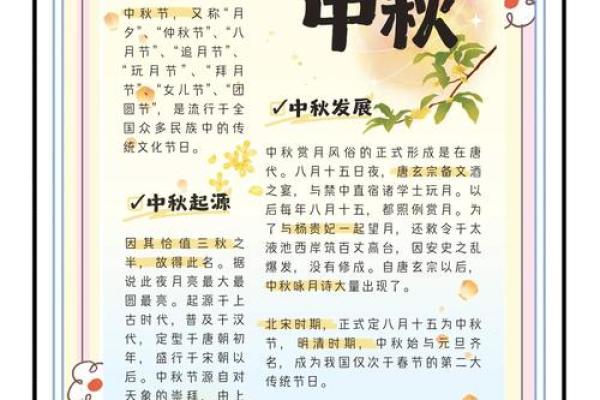

起源与农耕文化

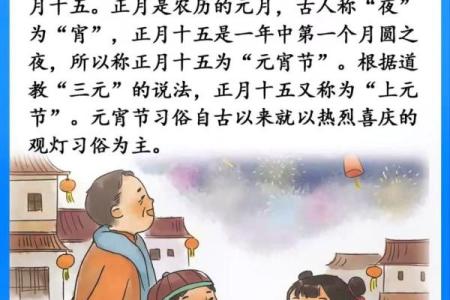

中秋节的起源可以追溯到古代农耕文化。自古以来,中国农业社会依赖天时地利,特别是月亮对农事的影响。月亮的盈亏周期与农作物的生长密切相关,古人早已察觉到,月亮圆缺变化与丰收有着直接的联系。正因为如此,古人开始以月亮的圆缺为标志,庆祝丰收和感谢自然神灵的保佑。

中秋节最早的历史迹象可以追溯到周代。当时,秋天的丰收是社会的重要事件,祭月活动成为重要的仪式之一。随着时间的推移,这一传统逐渐演化成了一个节日,而“中秋”一词的普及则在唐代得到了进一步发展。

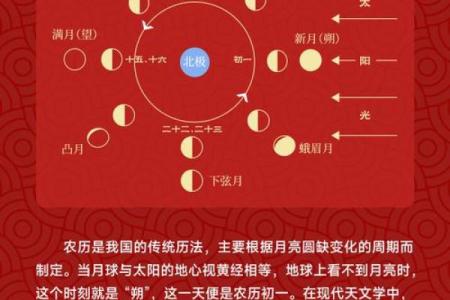

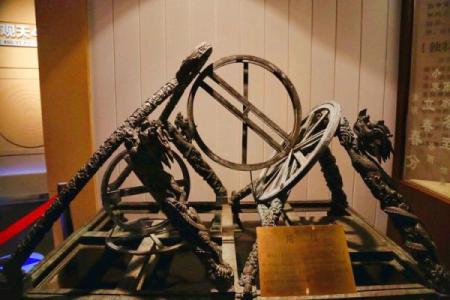

天文学与月亮崇拜

中秋节的另一个重要文化背景则是与天文学的密切关系。中国古代天文学家早早就发现,月亮的周期性变化不仅与农耕周期密切相关,而且还有丰富的象征意义。月亮圆时,象征着完美与团圆,反之,月亮缺时则寓意着分离与缺失。这种对月亮的崇拜不仅仅局限于节令的变化,还深深影响了人们的精神世界。

在古代的天文知识中,人们认为月亮有着神秘的力量。唐代诗人李白在《静夜思》中写到“床前明月光,疑是地上霜”,便通过月亮的明亮照射,表达了对故乡的思念之情。而这种通过月亮来表达情感的方式,也在每年的中秋节中找到了最佳的载体。

嫦娥奔月

嫦娥奔月是中秋节最具代表性的文化故事之一。根据古代的传说,嫦娥是后羿的妻子。后羿射下了九个太阳,拯救了万民,得到了一颗不死药。为了保护这颗药,嫦娥将其吞下,结果飞升到月宫,永远与后羿分离。这个故事不仅体现了月亮与爱情的关系,也让人们在每年的中秋之夜,通过赏月的方式,寄托对亲人和爱情的思念之情。

这个故事也反映了古人对月亮的神话想象,月亮成为了人与神灵之间沟通的媒介,寄托了人们对永恒和不朽的追求。

吴刚伐桂

另一个与月亮相关的故事是吴刚伐桂。传说吴刚因犯错,被玉帝罚到月亮上砍伐一棵永远不会倒下的桂树。每当他砍下树枝,树枝就会立即长出来,形成了一个永无休止的循环。这个故事象征着无尽的努力与无果的悲哀,也让月亮成为了古人表达失望、奋斗的象征。

这种故事反映了古代人对自然界的敬畏和对无常的思考。月亮不仅仅是一个天体,它也是人生无常的象征,让人在中秋节这个特殊的时刻,感受到深沉的哲理思考。

月饼与团圆

随着时代的变迁,中秋节的传统习俗逐渐融入了现代社会,其中最具代表性的便是月饼的传承。月饼作为中秋节的传统美食,承载着深厚的文化内涵。它不仅仅是一种食品,更是一种象征团圆的文化载体。无论是在国内还是海外,月饼已经成为了中秋节的标志性食品,它在现代社会中仍然承载着团聚、和谐、幸福的寓意。

现代人已经不再像古人一样通过祭月来庆祝中秋,但月饼、赏月等传统活动依旧是不可或缺的。通过这些习俗,传统文化得到了继承和发扬。无论是家人团聚,还是朋友间的祝福,月饼依旧作为节日的重要符号,体现了人们对家庭、对团圆的珍视。

在这个信息化、全球化的时代,中秋节不仅仅是一个节日,它成为了文化认同的重要纽带,让我们通过古老的节令习俗,重新与自己的文化根源相连接。

起名大全

最近更新

- 瑶族节日中的天文知识与传统习俗

- 2025年04月30日是否宜结婚? 办喜事有没有问题?

- 男孩名字用锐字的五行解析及寓意详解

- 2025年05月08日乔迁合适吗 今日入新宅吉利吗?

- 2025年农历四月十一乔迁合良辰吉时吗? 今日入宅好吗

- 解析祉字五行属什么?女孩取名如何巧用祉字

- 田姓取文艺清新的名字,男孩名字有哪些内涵丰富的?

- 蓉字女孩取名:属性平衡与寓意美好的黄金法则

- 2025年04月28日提车趋吉避凶了吗? 提车买车黄道吉日查询

- 2025年05月08日乔迁选的是良辰吉时吗? 乔迁入宅是好日子吗?

- 怡字取名寓意女孩篇:吉祥寓意与五行属性结合

- 2025年农历三月三十开业日子有没有选对? 今天店铺开张是好日子吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

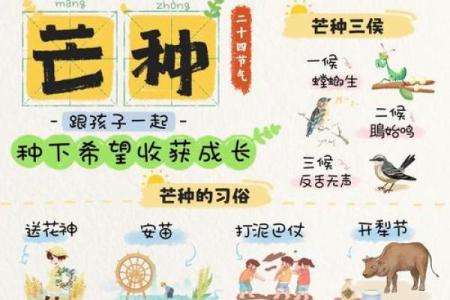

- 节气