瑶族节日中的天文知识与传统习俗

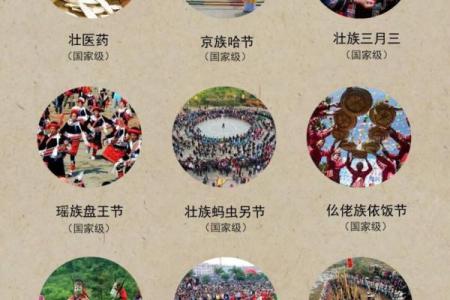

瑶族,作为中国的一个少数民族,其节日和传统文化中充满了浓厚的天文知识与农耕智慧。每一个节日的背后,都蕴藏着瑶族对自然、宇宙以及生活方式的深刻理解。通过对瑶族节日的分析,我们可以窥见瑶族独特的天文知识、农耕生活及其与天象、节令的紧密联系。

瑶族节日的天文起源:与星空和季节的密切联系

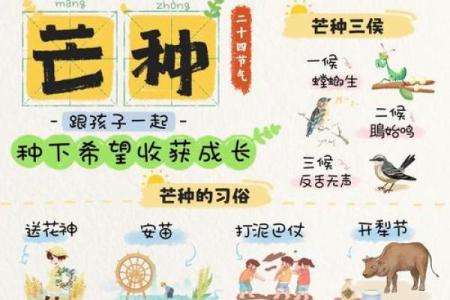

瑶族的传统节日大多与自然界的天文变化密切相关。传统的瑶族农耕社会,注重天文的变迁,尤其是天体的运行与农业生产息息相关。星象的变化不仅影响农业周期,也影响着瑶族的节庆活动。

在瑶族的传统文化中,星星被视为祖先的灵魂寄托。据《瑶族民俗大典》记载,瑶族人将星星视为“天神”的象征,尤其在一些重要的节日,如春节和丰收节期间,瑶族人会举行祭天活动,祈求星神保佑丰收和健康。这一传统习俗实际上与瑶族的农耕生活息息相关,因为星星的出现和变化在古代是判断季节、确定播种与收获时机的重要依据。

传统节日的习俗:饮食与活动的天文影响

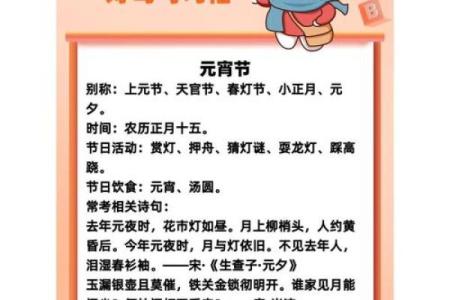

瑶族的节日习俗中,饮食与活动常常受到天文现象的影响。例如,瑶族人在“冬至”节日时,会举行丰富的祭祀活动,感谢天地之间的力量。在这个节日,瑶族人通常会吃一种特殊的食品——“糯米饭”,它象征着丰收和家族的团结。此外,瑶族人在这一天还会举行舞龙舞狮等传统活动,通过这些活动来驱邪避害,确保来年的五谷丰登。

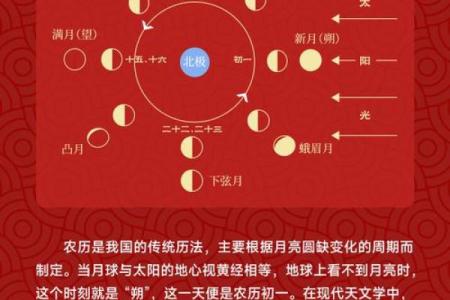

与此同时,瑶族人也会根据天文知识来安排这些节庆活动。比如,瑶族的“丰收节”通常是在秋季举行,这个节日标志着丰收的时刻,天文现象如月亮的周期、星星的位置以及太阳的变化都会影响活动的时间和方式。通过对天体的观察,瑶族人在农业生产中积累了大量的经验,进而影响了他们的节日安排和习俗的传承。

历史案例:传统文化中的天文智慧

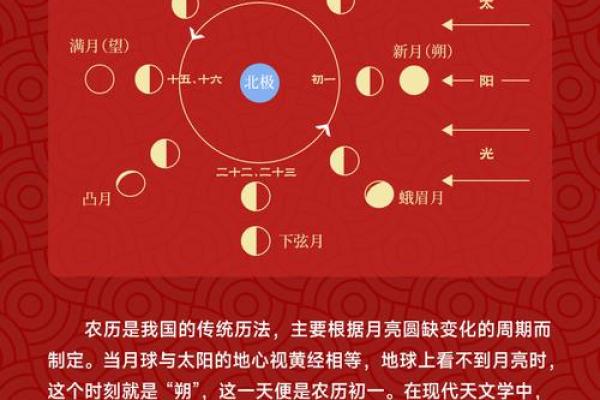

在瑶族的传统节日中,有一个深具历史意义的案例——“月亮节”。“月亮节”源于瑶族古代对天文现象的观察。根据传说,瑶族祖先发现月亮的变化能够预示季节的更替,尤其是在秋冬交替的时节,月亮的盈亏和变化对农业生产具有指导意义。因此,瑶族在这一节日中会举办祭月活动,举行祭祀和舞蹈,表达对月亮和自然神灵的崇敬。

这一节日的起源与天文的变化密切相关,月亮的周期不仅影响瑶族的农业生产,还影响着他们的日常生活。月亮节不仅是一个祭祀活动,还是瑶族民众与天文之间互动的体现,它反映了瑶族人深厚的天文文化和他们对自然规律的理解。

传统与创新的结合

随着时代的发展,瑶族的天文知识和传统习俗在现代得到了很好的传承和创新。现代的瑶族人仍然在重要节日中,通过祭祀、舞蹈等活动表达对自然的敬畏,同时也注重将传统文化与现代生活相结合。例如,许多瑶族地区的学校和文化机构开始举办关于瑶族天文知识的讲座和活动,向年轻一代传递这些珍贵的文化遗产。

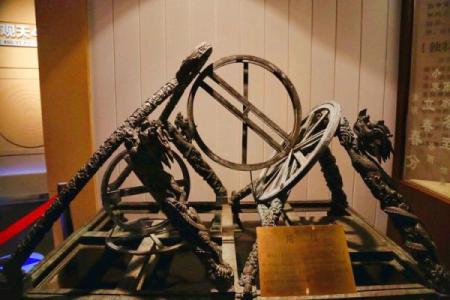

同时,现代科技的进步也为瑶族的天文文化注入了新的活力。许多瑶族地区通过利用现代天文仪器,观察星象的变化,并将这些天文现象与传统节日结合,开发出适合当代社会的文化活动。例如,一些地方开始举办星空观测活动,既弘扬了瑶族的传统,又与现代人的兴趣和需求相契合。

瑶族节日中的天文知识与传统习俗,既是对自然天象的理解,也是对生活和生产方式的深刻总结。通过对这些节日的解析,我们不仅能了解瑶族的文化特色,还能感受到人类与自然和谐共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气