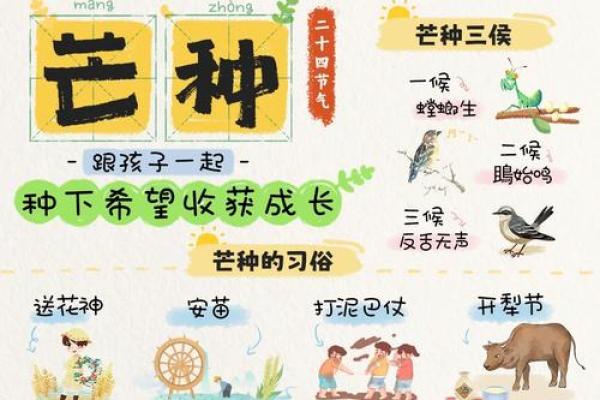

农耕文化中的夏季节令,如何准备迎接丰收季节

随着夏日的逐渐逼近,田野里的农作物也开始茁壮成长。农耕文化中的这一季节,充满了对丰收的期待和对自然规律的尊重。无论是从古代的天文指导,还是传统习俗中的饮食和活动,都可以看到人们如何在这个季节做好迎接丰收的准备。

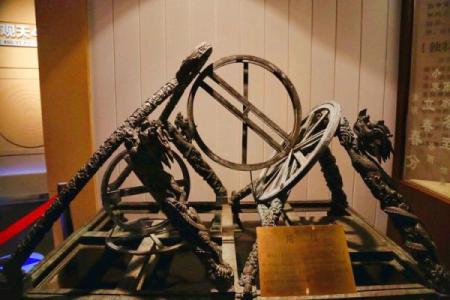

天文与农耕的结合

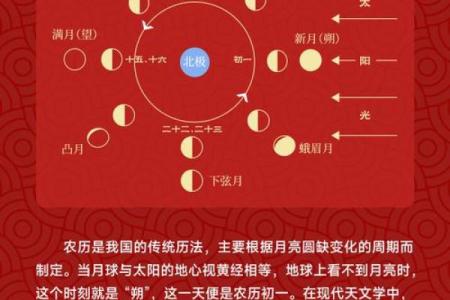

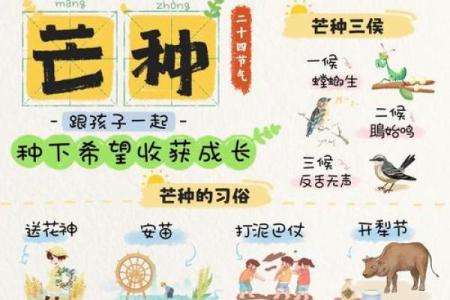

夏季节令的起源,首先与天文有着密不可分的关系。古代中国的农耕社会,十分重视天文变化与季节的对应。夏至是二十四节气中的重要节令,也是太阳直射地球最北端的一天,这一天,昼长夜短,太阳光照时间最长。此时农田的气候条件非常适宜作物的生长,因此,人们认为,夏至时节是进入丰收季节的前奏。根据天文现象的推算,古人制定了相关的农事安排,提醒农民做好夏季田间管理,以确保秋季的丰收。

在《礼记·月令》中,就有提到“夏至之日,三庖有尸,祭天地”,这体现了农耕文化对天文和季节变化的高度关注。通过这些节令的设定,人们不仅合理安排农事,还与自然规律达成了一种和谐的共生关系。

饮食习俗与节令准备

进入夏季,传统的饮食习惯也迎来了变化。夏季节令中的饮食,通常具有清凉解暑、养生祛湿的功能。例如,传统上会食用绿豆汤、粽子、莲子等食物,这些食物既能解暑降温,又富含维生素和矿物质,帮助人们抵御酷暑。

在《本草纲目》中,李时珍提到绿豆有“解毒消暑,清热利尿”的功效,因此在夏季时节,绿豆汤成为家家户户常见的解暑良方。此外,夏季也是农作物生长的关键时期,农民们会通过提供丰富的营养,帮助作物健康成长。这种与自然环境的互动,不仅仅是在农田中进行,也体现在日常的饮食与生活习惯中。

传统活动:祈求丰收

夏季的传统活动,往往以祭祀和祈求丰收为主。在古代,农民会在夏至时节举行隆重的祭天仪式,祈求上天保佑作物丰收。这一习俗反映了人们对自然的敬畏以及对丰收的期待。在《周礼》一书中,夏至节令的祭天仪式被详细记载,祭祀活动的开展不仅仅是为了祈求神灵的庇佑,更是人们对农业生产的一种文化表达。

此外,在古代,夏季节令期间,农民们还会举行“夏祭”活动,通过焚香、舞蹈等方式,向神明表达感恩和祈求。通过这些活动,人与自然之间的关系变得更加紧密,节令的变化被深刻地融入到人们的日常生活和精神世界中。

文化与科技的结合

如今,随着科技的进步,传统的农耕文化依然在现代社会中得到传承与创新。在一些农业发达地区,传统的节令文化被融入到现代农业生产中,成为一种重要的农业节庆活动。比如,在一些地方,现代农民会结合节气的变化,采用精准农业技术,依靠气象数据和土壤监测等科技手段,优化作物生长环境,从而提升产量和品质。

同时,现代社会的饮食习惯也延续了传统的清凉解暑食品,夏季节令时,许多城市家庭仍会制作绿豆汤、吃粽子等,传统的美食与现代健康理念相结合,形成了丰富多彩的夏季节令文化。

通过这些活动和习俗的传承,人们不仅保留了古老的农耕智慧,也在现代社会中找到了新的生命力。夏季节令,依旧是每年丰收的起点,是与自然、与天文、与人类智慧的和谐共处。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气