夏至节气与养生的完美结合,如何度过健康的一天

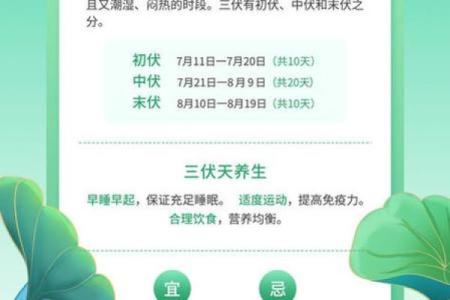

夏至节气是二十四节气中的重要节点,通常出现在每年6月21日或22日,这一天白昼最长,夜晚最短。作为一个农耕社会的传统节气,夏至不仅标志着天气的最热阶段,也是一个对人体健康有重要影响的时节。在这一时节,正确的养生方法有助于调节体内的气血平衡,保持身体健康。

夏至节气的起源

从农耕文化的角度来看,夏至节气意味着进入了一年中最炎热的时段,也是农田耕作的关键时期。在古代农业社会,夏至对农作物的生长有着极大的影响。这一天标志着阳气达到顶峰,接下来,白昼逐渐变短,气候逐渐转凉。天文学上,夏至是太阳直射地球的最北端,地球的北半球获得最多的阳光,造成了气温的上升。因此,这一节气不仅是自然界的重要变化点,也是人们调整作息、饮食和活动的最佳时机。

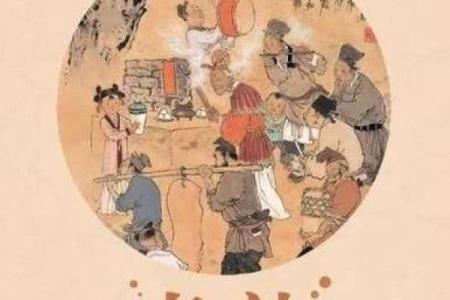

传统习俗:饮食与活动

在中国传统文化中,夏至节气有许多与健康相关的习俗。首先,饮食上,人们通常会吃一些清凉、消暑的食物。例如,传统的“夏至面”是用来帮助人们消暑解热的,面条通常加入了清爽的配料,如黄瓜、豆芽等,既可补充水分,又能清热解毒。此外,南方的一些地方还会制作绿豆汤,绿豆具有清热解毒、消肿利水的功效。

除了饮食,夏至时节的活动也尤为重要。古代人们会在这一天进行一些特定的节庆活动,如祭太阳、健身和游泳等,这些活动不仅有助于身体健康,也能增强人与自然的联系。在古代,人们相信夏至这一天进行适量的运动和活动能够让身体吸收更多阳光,促进血液循环,增强免疫力。

历史案例:古代与近代的养生智慧

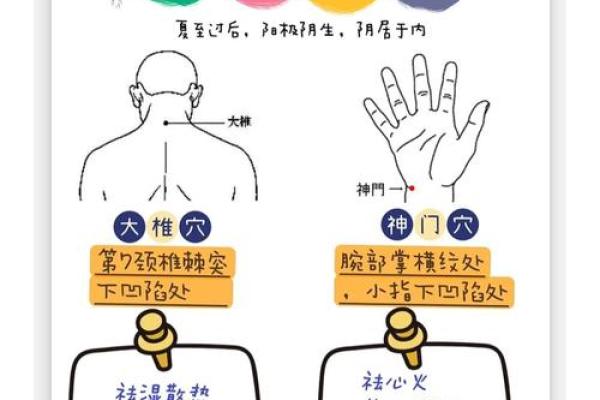

历史上,夏至节气一直被看作是重要的养生时机。在《黄帝内经》中,有明确的提到,夏季养生的重点是“养心”,即保持心情愉悦,避免过度劳累。尤其是在夏至时节,由于阳气最旺,人们更容易感到焦躁和不安,古人提倡通过安静的环境、恰当的休息以及适量的运动来保持内心的平和。

另一个历史案例可以追溯到清朝时期,当时的宫廷养生有着独特的风格。根据《清宫医书》中的记载,夏至期间,宫中的皇帝和皇后们会特别注意饮食的调节,避免油腻和辛辣食物,而以清淡的菜肴为主,配合适量的果蔬,帮助身体清热。与此同时,他们也会特别注意早晚的修身养性活动,比如在宫中庭院内散步,借助庭院的花木来调节气息。

现代人如何在夏至养生

现代社会,夏至节气的养生理念依旧被传承下来,并且更加注重与现代生活方式的结合。在快节奏的城市生活中,人们通过适当的调整饮食、作息和运动来度过这一季节。许多人选择在夏至期间进行户外活动,比如晨跑、瑜伽等,通过运动调节身心,增强体质。同时,随着气候变化和环境污染的影响,许多现代养生方式也开始注重饮食的多样化与营养均衡,例如多喝水,避免暴晒,保持充足的睡眠等。

在饮食上,现代人更加注重健康的饮食结构。除了传统的夏至面和绿豆汤,现代人也喜欢加入更多的天然食材,如凉拌蔬菜、酸梅汤等,既能保持口感的清新,又能帮助清热解暑。

通过合理的调整和细致的保养,夏至节气依然能够为现代人提供一种符合当下生活节奏的养生方式,使人们在忙碌的生活中保持健康活力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气