春分时节:古诗中的农耕与自然养生

春分,是二十四节气中的第四个节气,象征着春季的中点,白天和黑夜的时间大致相等。这个时节,气候温和,万物复苏,适宜播种和养生。在古代农耕文化中,春分的到来代表着一个重要的农耕节点,也是自然养生的重要时期。

农耕与天文的结合

春分不仅是天文现象的表现,也是古代农耕文化的重要指导。古人依据天文现象来安排农事,春分时节的太阳直射赤道,昼夜平分,意味着气温逐渐回升,万物开始萌发。农民通常会在春分前后开始播种作物,如小麦和大豆等。这一时期的气候条件为农作物生长提供了有利的环境,也标志着一年中的繁忙农耕季节正式开始。

春分作为古人农耕活动的起点,古诗中常见到关于这一节气的描写。例如,唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》便通过草木的生长来反映春分时节的生机。诗中提到“离离原上草,一岁一枯荣”,表达了春天万物复苏、农耕开始的景象。春分是古代农人制定农业生产计划的一个重要依据,既有天文的指导,也有根据自然规律的养生智慧。

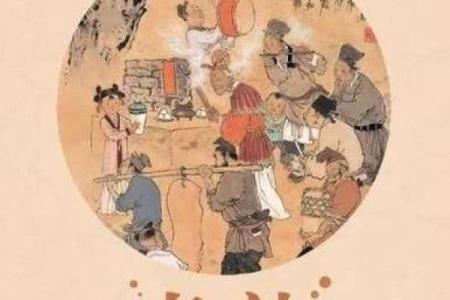

传统习俗与饮食活动

在春分这一时节,传统的养生观念强调顺应自然,合理调整饮食和生活方式。春分时节,气候逐渐温暖,阴阳渐趋平衡,因此要注意“养阳”。古人认为春天阳气生发,养阳有助于身体健康。春分时期的饮食通常以清淡、滋养为主,避免过于油腻或辛辣的食物,以免助火伤阴。常见的春分节令食物包括春饼、草头、笋等。

在活动方面,春分是踏青的好时机。古人有“春游踏青”的习惯,寓意着走出户外,亲近自然,舒展身心。诗人王维在《山居秋暝》中提到“空山新雨后,天气晚来秋”,虽然此诗描述的是秋季,但其表现的自然景色与春分时节的清新氛围不谋而合。春分节气的传统活动,还包括插柳、放风筝等,都是寓意着驱邪祈安、迎接生机的行为。

历史案例:农耕与自然养生的结合

古人对春分节气的理解并非单纯基于天文现象或农事安排,而是融入了自然养生的智慧。在《黄帝内经》中提到“春三月,气至温,地气上升,养阳气”,明确指出春分是养生的好时节。春分时节,人体应顺应自然界阳气生发的趋势,增加户外活动,促进血液循环,有助于身体健康。古人通过这一节气的变化来调整自己的饮食、作息及活动,保持身心的和谐。

在宋代,著名医家苏轼在《东坡居士文集》中提到“春食宜清淡”,指出春分时节的饮食应以清淡为主,避免油腻和寒冷食物,以帮助阳气的生发。苏轼本人便热衷于春分时节的户外活动,常常与朋友一起踏青、品茶、赏花,享受大自然的清新气息。这种生活方式不仅有助于提升体质,还能够调节情绪,保持心理健康。

春分与养生

在现代社会,尽管科技发展日新月异,传统的春分养生文化依然被许多人所传承。如今,春分时节的饮食和生活习惯仍然受到人们的重视。许多养生专家提倡春季要多吃蔬菜水果,少吃油腻和重口味的食物。此外,春分也是养肝的好时机,常见的食疗方如枸杞、菊花茶、绿豆汤等,都是帮助肝脏排毒和增强免疫力的食物。

现代社会中的人们也常在春分时节进行户外活动,踏青、远足成为许多人生活中的重要组成部分。随着春分时节的到来,许多城市也会举办一些与自然和养生相关的活动,如春游、运动会等,帮助人们更好地融入自然,调节身心。这些活动不仅延续了古代的传统习俗,还使得春分的养生文化得以传承并发扬光大。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气