明天的节日与你的健康息息相关,如何借此养生?

在中国传统文化中,每个节日都与自然变化、健康养生紧密相连。不同的节气、节日不仅影响着人们的生活节奏,也通过特定的习俗与饮食方式,形成了独特的养生理念。明天的节日便是其中之一,涵盖了丰富的养生内涵,从而引导我们如何在日常生活中更好地呵护自己的健康。

节日的起源:农耕与天文的结合

古代中国的节日大多与天文和农耕密切相关。例如,二十四节气的形成便源于古人对太阳运动和气候变化的观察。通过精确的天文计算,人们确定了每个节气的时机,并根据这些时机安排农事活动,从而影响了人们的饮食和生活习惯。明天的节日正是源自于这样的天文观测和农耕习俗,节日的设立不仅是对自然规律的尊重,更是对身体健康的关注。

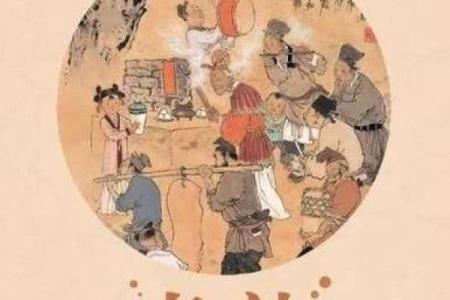

传统习俗:饮食与活动的养生智慧

在传统节日中,饮食和活动是两个重要的组成部分。节日的食物不仅丰富了人们的味蕾,还包含了养生的哲理。例如,明天的节日里,传统的食物常常富含应季的营养成分,有助于调节身体机能,防止季节性疾病的发生。在古籍《黄帝内经》中,提到“春夏养阳,秋冬养阴”,这句话告诉我们,不同的季节应当有不同的养生方式。在特定的节日里,食物的选择和食用时机可以帮助人们顺应自然规律,增强体质。

此外,节日期间的活动,如祭祖、舞龙舞狮等,也都是为增强身体素质而设计的。通过适当的体育活动,不仅可以锻炼身体,还能通过团体活动增加人们的心理愉悦感,有助于调节精神状态,从而实现身心的和谐。

汉代的节日养生

汉代时期,人们对于节日养生有着独特的理解。例如,汉代的“上巳节”是一个祭祖和祈求健康的节日。这一天,民众会举行浸水洗浴仪式,寓意洗净一年的不顺与病痛,同时通过清水冲刷身体,达到养生保健的效果。这一活动体现了古人通过节日与水的元素相结合,来增强免疫力、祛除体内的毒素。

唐代的养生与节日习俗

唐代的节日活动更加注重养生与娱乐相结合。唐代的“重阳节”便是其中的典型节日之一。除了登高、赏菊的活动外,人们还会喝“重阳酒”,此酒以菊花为主料,具有清热解毒、强身健体的效果。唐代文人倡导节日与养生的结合,甚至在诗歌中歌颂这种结合自然和健康的智慧,如唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便表达了节日与家人健康长寿的美好祝愿。

节日与健康生活的融合

进入现代,虽然社会发生了巨大变化,但传统节日中的养生智慧依然得到了传承。例如,现代人虽然已经没有必要像古人那样通过祭祀来祈求健康,但在节日中依然可以通过传统的食物和习俗来调节身心健康。比如,现代的中医养生理念已将节日食谱与季节变化相结合,提倡根据不同的节气和节日调整饮食结构,以达到最佳的健康效果。

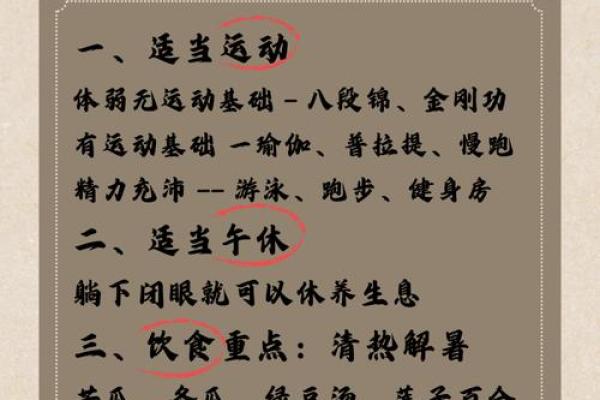

许多人在节日到来之际,会选择一些传统的保健食品,如桂圆、枸杞等,来增强身体免疫力,帮助身体恢复元气。此外,现代人还会选择在节日中进行适量的运动,如早晨跑步、瑜伽等,来增强身体的耐力和免疫力,保持身心的平衡。

通过这些传承,现代人不仅继承了古人节日养生的智慧,还在现代科学的支持下,进一步发展出了更加适合当代生活方式的养生方法。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

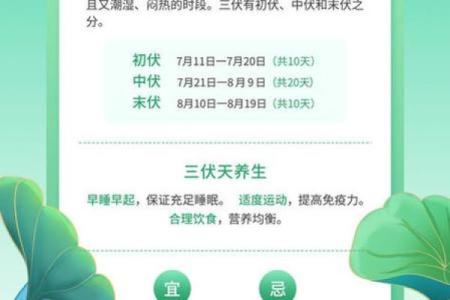

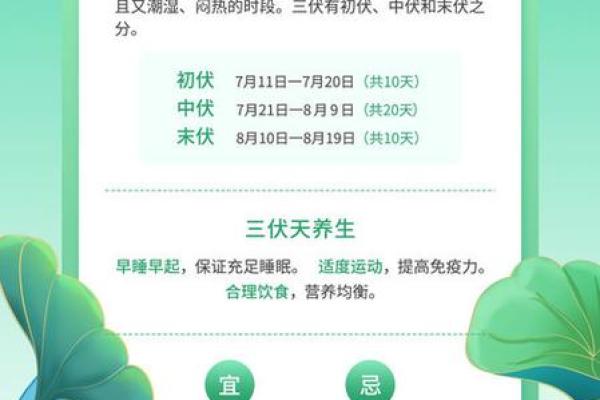

- 节气