节令饮食&养生智慧~如何利用节日食物调养身体

在中国传统文化中,节令饮食与养生有着深厚的渊源。根据不同节气,食物的选择和饮食方式都有着独特的讲究,这不仅仅是为了满足味蕾,更是为了调养身体、顺应自然的变化。古人讲究“天人合一”,节令食物便是人类智慧与自然变化的结合。本文将通过两个历史案例与现代传承,探讨如何利用节令食物来调养身体。

农耕文化与节令饮食的起源

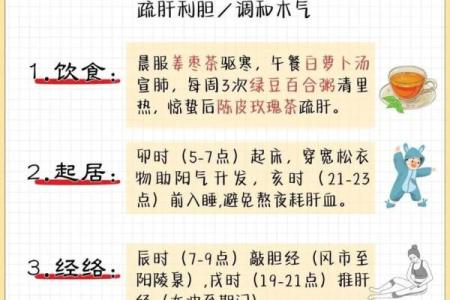

节令饮食的起源可以追溯到农耕时代。古人通过对天文和气候的观察,逐渐总结出不同季节的养生之道。例如,《黄帝内经》中提到:“春夏养阳,秋冬养阴。”根据四季的变化,食物的选择也应相应调整。春天万物复苏,气温回升,此时以清淡、温补食物为主,有助于排除体内的寒气,增强阳气;而到了秋冬,天气逐渐寒冷,宜进补养阴之食物,增强体力和免疫力。

在农耕社会中,节令食物不仅是人们的饮食方式,还与农业生产密切相关。例如,农历春节期间,传统的年夜饭必不可少的食材之一就是鱼。鱼在中国传统文化中象征着“年年有余”,它代表着富足与吉祥。此时,家庭聚餐也是亲朋好友共同分享丰收的时刻,传递着人们对未来一年的美好祝愿。

二十四节气与传统饮食习俗

二十四节气作为古代天文历法的产物,直接影响着人们的日常生活与饮食习惯。每个节气的到来,不仅标志着自然环境的变化,也为节令饮食提供了明确的指导。

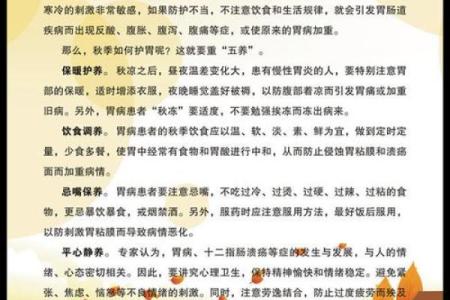

例如,在立春时节,天气回暖,宜食用温补食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等,以补充冬季耗损的能量;而在秋分时节,气候逐渐干燥,养生的重点是滋润肺部,防止干燥引发疾病。此时推荐食用具有滋阴润燥功效的食物,如梨、银耳、蜂蜜等。

此外,端午节的粽子也是节令饮食中不可忽视的一部分。粽子作为端午节的传统美食,具有驱邪避疫的寓意。据《食疗本草》记载,粽子中的糯米具有温中散寒、养胃健脾的功效。与其他食材的搭配,如蛋黄、红枣、豆沙等,可以根据个人的体质进行调整,达到滋养身体的效果。

现代传承与节令食物的健康意义

在现代社会,尽管生产力得到极大的发展,节令饮食的传统仍在很多家庭中延续,尤其是在一些节日里。随着人们健康意识的提高,现代医学也越来越重视食疗养生的作用。节令食物作为中国传统养生文化的一部分,在现代生活中依然具有重要意义。

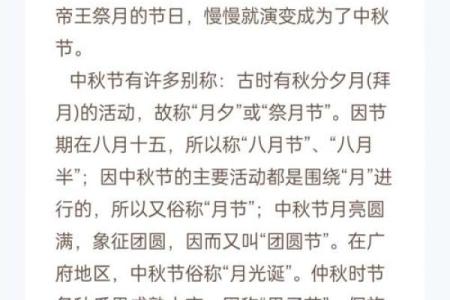

以中秋节的月饼为例,月饼的主要成分包括莲蓉、豆沙、五仁等,这些食材不仅美味,还具有养胃健脾的作用。莲蓉有着清热润燥的功效,适合在秋季食用。而五仁月饼中的坚果则富含不饱和脂肪酸、维生素和矿物质,有助于提高免疫力。现代人可以根据个人的口味和健康需求,选择低糖、低脂的月饼品种,既保留了节令食物的传统风味,又符合现代人的健康需求。

随着现代科技的发展,许多传统的食材和食谱得以传承并创新。例如,许多餐馆和健康食品公司推出了以传统节令食物为基础的养生餐品,这不仅帮助人们回归传统的饮食方式,也促进了健康饮食文化的传播。

通过节令饮食与养生智慧的传承,我们可以更好地调养身体,顺应四季变化,提升免疫力,保持健康。在日常生活中,不妨根据节令食物的特点,选择适合自己的食物,既享受美味,又达到养生的效果。

起名大全

最近更新

- 今日是立碑吉日吗 2025年9月26日是不是立碑的好日子

- 今日是祭祀财神吉日吗 2025年9月21日祭祀财神是不是好日子

- 2025年农历三月廿四安门是黄道吉日吗? 今日安装大门是好日子吗?

- 2025年9月28日几点作梁最合适 作梁吉日吉时查询

- 今日是祭祀大典吉日吗 2025年9月21日祭祀大典是适合的吉日吗

- 2025年9月28日几时走亲串友最好 走亲串友几点是吉时

- 今日是签协议吉日吗 2025年9月24日签协议可不可以

- 2025年农历四月廿六订婚算不算好日子? 定下婚约有问题吗?

- 2025年9月28日几时送彩礼最好 送彩礼几点是吉时

- 2025年9月28日几点添人口最合适 添人口几点几分是吉时

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年9月24日当天管道疏通黄历吉利吗

- 旎字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气