中秋节的习俗与团圆文化

每年的农历八月十五日,月亮最圆、最亮,家家户户团聚在一起庆祝这一传统节日。团圆,是中秋节最深刻的主题,而这一节日的源远流长,充满了浓厚的文化意义和历史传承。

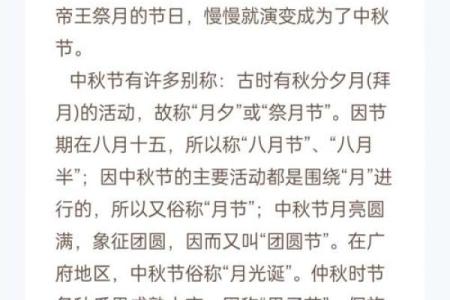

中秋节的起源

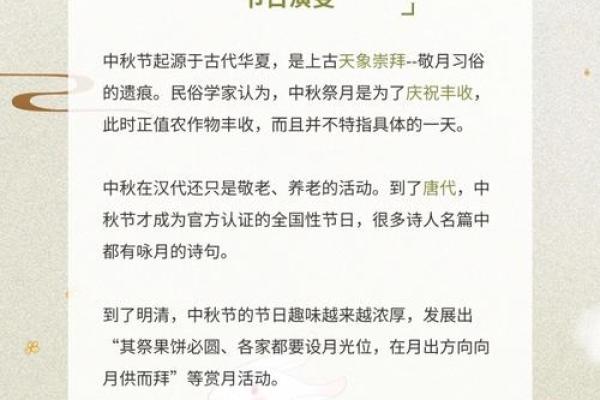

中秋节的起源可以追溯到古代的农耕文化与天文观测。古人认为,秋季是农作物丰收的季节,月亮在这个时候最圆,象征着圆满和丰收。特别是月亮与农事的关系密切,古人通过观察月亮的周期变化来安排农业生产,因此秋月成为了丰收和团圆的象征。

另一种说法则与古代的天文观测和祭月活动有关。天文学家通过观测月亮的变化,发现中秋之夜月亮最为明亮和圆满,这种天文现象使得中秋节成为了人们表达对自然敬畏与感恩的时刻。无论是通过天文角度,还是农耕社会的生活需求,中秋节的设立都深深植根于人类与自然、与天地之间的关系。

传统习俗:饮食与活动

中秋节最为人熟知的习俗之一便是赏月和吃月饼。月饼不仅是节日的象征,它的圆形代表着团圆和完整,传递着人们对亲人团聚的美好祝愿。月饼的馅料五花八门,有豆沙、莲蓉、蛋黄等,而这些丰富的口味也象征着人们对生活多样化的追求和对未来的美好期望。

除去月饼,赏月亦是中秋节的重要习俗。无论是在庭院中,还是在广阔的田野里,家庭成员聚集在一起,欣赏月亮的圆满与明亮。这一活动不仅仅是对自然的欣赏,更是通过月亮这一媒介,连接起远离家乡的游子与他们的家人。

在传统活动中,还有猜灯谜和舞龙舞狮等形式。灯谜多挂于灯笼上,增添了节日的气氛,也让团圆的意义更加深远。而舞龙舞狮等活动,往往出现在乡村或社区庆祝活动中,它们的热闹与欢庆展现了人们对丰收与幸福的祝愿。

历史案例:月亮与团圆的文化象征

在中国的古典文学中,关于中秋的记载不少。最具代表性的,便是唐代诗人李白的《静夜思》。在这首诗中,李白通过对月亮的描写,展现了自己孤独的思乡之情。诗中的“举头望明月,低头思故乡”传达出无论身处何地,心中总是有对家人团聚的渴望。这种通过月亮寄托情感的方式,正是中秋节团圆文化的一个缩影。

此外,宋代的“嫦娥奔月”传说也与中秋节的文化紧密相关。传说中,嫦娥为了拯救丈夫后羿,吞下了不死药,飞向了月宫,成为了月亮的仙子。这一神话不仅丰富了节日的神秘色彩,也让月亮与人类情感之间的联系更加紧密。

新时代理解的团圆

在现代社会,随着人们生活节奏的加快,传统的中秋节习俗有了新的变化。尽管不少年轻人选择在外地工作或生活,然而每到中秋之时,团圆的意义依旧深深地影响着他们。即使是无法亲自回家,很多人也通过视频通话与家人共享这份月光。这种现代化的团圆方式,虽然与传统的面对面团聚有所不同,但依然表达了人们对家庭的重视和对亲情的珍视。

此外,随着社会的发展,中秋节也逐渐成为了人们送礼和表心意的时刻。月饼作为节日礼物,逐步演变成了企业和个人表达祝福和感恩的媒介,成为了一种现代社交的象征。

中秋节在现代依然保持着传统的文化内涵,但随着时代的发展,它的形式也在不断变化。这种传承,不仅仅体现在传统习俗的延续,更体现在现代社会中人们对团圆与亲情的深切理解与珍惜之中。

起名大全

最近更新

- 今日是立碑吉日吗 2025年9月26日是不是立碑的好日子

- 今日是祭祀财神吉日吗 2025年9月21日祭祀财神是不是好日子

- 2025年农历三月廿四安门是黄道吉日吗? 今日安装大门是好日子吗?

- 2025年9月28日几点作梁最合适 作梁吉日吉时查询

- 今日是祭祀大典吉日吗 2025年9月21日祭祀大典是适合的吉日吗

- 2025年9月28日几时走亲串友最好 走亲串友几点是吉时

- 今日是签协议吉日吗 2025年9月24日签协议可不可以

- 2025年农历四月廿六订婚算不算好日子? 定下婚约有问题吗?

- 2025年9月28日几时送彩礼最好 送彩礼几点是吉时

- 2025年9月28日几点添人口最合适 添人口几点几分是吉时

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年9月24日当天管道疏通黄历吉利吗

- 旎字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气