秋季节令与健康养生的巧妙结合

秋风送爽,天气逐渐转凉,正是时令变化带来的季节交替。在古老的农耕文明中,人们早已通过观察自然变化来调节自身的健康和生活方式。秋天,作为四季中的一个重要节点,承载着天人合一的智慧,它不仅是农业收获的季节,也与人体的生理变化紧密相连。对于秋季的养生,历代经典中有诸多传承,结合秋季特点的传统习俗为我们提供了有益的指导。

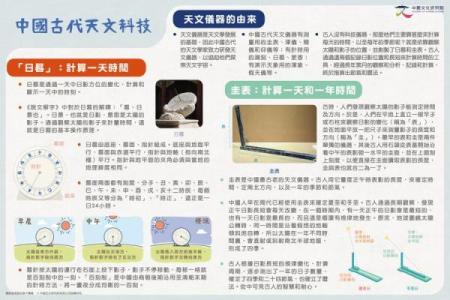

秋季的天文与农耕背景

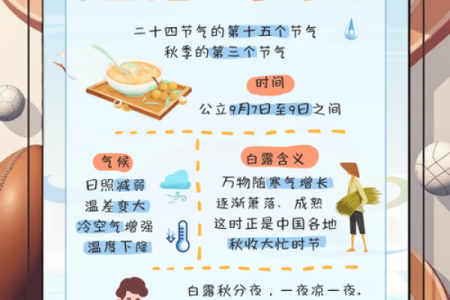

秋季的到来,与天文学的变化密切相关。秋分节气,太阳直射赤道,昼夜平分,标志着秋季正式开始。此时,气温逐渐下降,空气干燥,万物开始进入成熟的阶段。在农耕社会中,秋季是丰收的季节,农田的果实逐渐成熟,人们在忙碌的收获之后,也会根据自然节律调整生活作息与饮食结构。中医理论提到,“秋三月,天高气爽,燥气起”,这时人体内的“阴”气开始增长,“阳”气逐渐收敛,养生重点便是“润燥”与“补阴”。这正是秋季养生的根基。

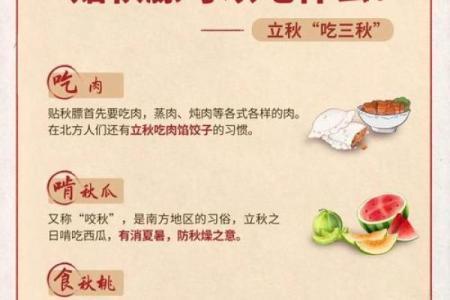

传统习俗:秋季的饮食与活动

在传统文化中,秋季的饮食非常讲究与时令相契合。古人云:“秋食瓜果,冬食根。”秋季食欲较旺,适宜摄入一些滋阴润肺、补气养血的食物。常见的秋季食材有梨、苹果、百合、枸杞、红枣等,这些食物不仅有助于调理身体的气血,还能缓解秋季的干燥对喉咙与皮肤的影响。此外,秋季的养生活动也颇具特色。秋高气爽,是锻炼的好时机,传统的“秋游”便是借此时节,进行适当的体育活动,增强体质的同时也增进与自然的亲近。

黄帝内经的秋季养生智慧

《黄帝内经》是中国传统医学的经典之一,其中对秋季养生有着详尽的论述。在《素问·四气调神大论》中提到:“秋三月,此为收获,养阴以收藏。”这段话强调了秋季是养阴的最佳时机,因为秋季天干气燥,容易耗损人体的阴气,尤其是肺部。为了应对这一变化,《黄帝内经》提倡多食滋阴润肺的食物,如杏仁、白果等,帮助身体保持湿润,防止秋燥带来的不适。此外,书中还提到秋季应该适度增加休息,避免过度劳累,以免损耗体力。

唐代的秋季食疗风尚

唐代是中国历史上文化与医学最为兴盛的时期之一。唐代医家孙思邈在其《千金要方》中提到,秋季应以滋养肺脏为重点,饮食上应多食用温润的食物,避免生冷和辛辣食物。根据传统的食疗方法,唐代人会选择一些具有润肺作用的食物,如菊花、银耳、枇杷等,用来煮汤或泡茶,达到润燥清肺、提升免疫力的效果。通过食疗,唐代的秋季养生方法不仅有效延年益寿,还体现了人与自然相协调的智慧。

秋季养生的新思维

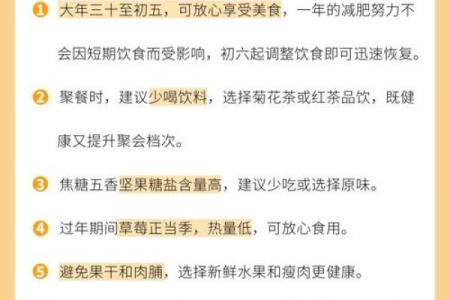

进入现代,秋季养生的理念也在不断发展与创新。如今,随着生活方式的变化,人们越来越注重通过科技手段与现代医学结合来改善健康。许多人通过健身、瑜伽等运动来增强体质,同时注重营养的均衡摄入。现代营养学也提倡秋季多摄入含有丰富维生素C的食物,如柑橘类水果、红椒等,以增强免疫系统的功能,防止秋季的流感与感冒。此外,秋季是一个调节作息的好时机,现代人会通过规律的作息来保持身体的阴阳平衡,以适应季节的变化,预防秋季的各种疾病。

秋季的到来,带来的是自然节令的变化,也带给我们更多的健康启示。从古至今,无论是经典文献中的医理,还是传统食疗中的经验,都为我们提供了有益的指导。通过借鉴这些智慧,我们可以在这个季节中更加健康、舒适地度过每一天。

-

-

圣露西亚节:探秘意大利冬季的传统养生与习俗

圣露西亚节是意大利冬季的一项重要节日,尤其在北部和中部地区颇具传统性。每年12月13日,意大利人都会庆祝这一天,纪念圣露西亚(Santa L...

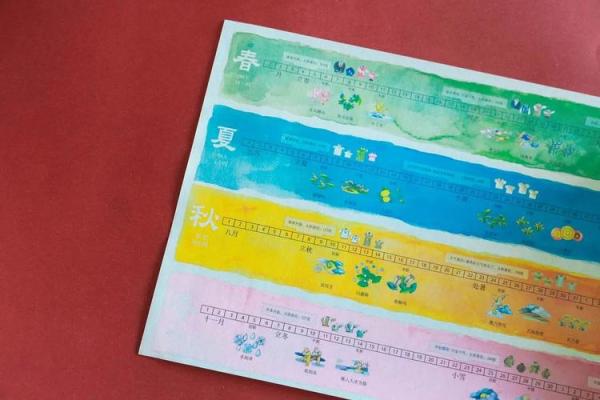

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 想给雷姓宝宝起耐人寻味的名字,男孩名字求灵感

- 今日是墓地修缮吉日吗 2025年9月23日墓地修缮当日有没有讲究

- 2025年9月23日几时挖水井最好 挖水井几点几分是吉时

- 今日是墓碑立置吉日吗 2025年9月22日墓碑立置适合吗

- 节日安排:养生之道与节气变化的关系

- 今日是外出游玩吉日吗 2025年9月29日外出游玩是不是好日子

- 2025年9月22日祈求生育在几点吉利 祈求生育的吉时查询

- 今日是回归山林吉日吗 2025年9月29日回归山林好吗

- 2025年05月14日搬家能算好日子吗? 搬家入宅是否是好日子?

- 2025年9月23日几时安装家电最好 安装家电几点是吉时

- 今日是头发梳理吉日吗 2025年9月28日头发梳理好不好

- 解析女孩名字中柏字的五行属性与寓意内涵

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气