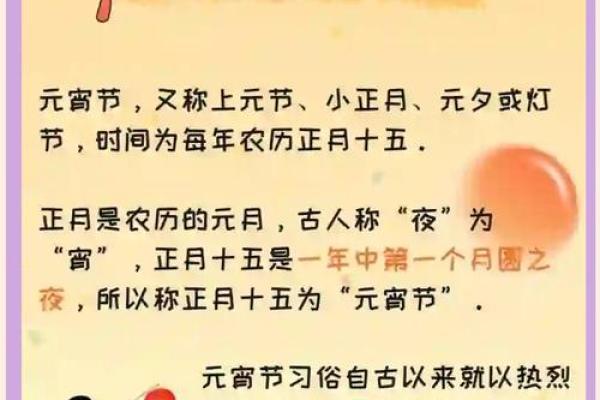

元宵节的起源与庆祝方式,灯笼与汤圆的传统寓意

元宵节是中国传统节日之一,已经有着几千年的历史。这一天不仅仅是对农历新年的庆祝,它还深深融入了中国人对家庭团圆、光明和希望的渴望。每年的农历正月十五,家家户户会点亮灯笼,制作汤圆,共同庆祝这个充满喜庆的节日。

元宵节的起源:天文与农耕的交织

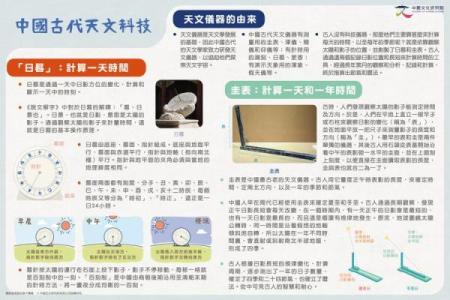

元宵节的历史可以追溯到远古时代。根据《礼记》和《史记》等古籍的记载,元宵节最早与天文和农耕息息相关。在古代,正月十五是冬春交替的重要时刻,天文学家会观察月亮的运行,认为这一晚的月亮最圆最亮,象征着一年中的“圆满”和“光明”。因此,元宵节也逐渐成为人们祈求来年丰收和家人团圆的节日。

从农耕文化角度看,元宵节的庆祝活动也有着深厚的农业背景。在古代农业社会,正月十五是农民准备春耕的时刻,人们通过祭祀活动向神灵祈求一年的好收成,灯笼的点燃象征着驱散寒冷,迎接春天的到来。因此,元宵节不仅是天文上的节气,更是农民对新一季农作物丰收的期盼。

传统习俗的演变:灯笼与汤圆的象征意义

元宵节最具代表性的传统习俗之一是灯笼的展示。灯笼的形状、颜色、样式各异,但它们都象征着“光明”和“团圆”。在元宵节夜晚,街头巷尾的灯笼高挂,形成一片光的海洋,这不仅让人感受到节日的热闹氛围,也寓意着“驱邪避祸”,祈求家庭幸福安康。

此外,汤圆是元宵节的传统美食,象征着“团圆”和“幸福”。汤圆的圆形寓意着完整和和谐,而内里的甜馅则象征着家庭的温暖与甜蜜。在元宵节,家人围坐一起吃汤圆,既是对新的一年的美好祝愿,也是对亲情的珍视。

历史案例:东汉时期的灯谜与明清时期的舞龙

在东汉时期,元宵节的庆祝活动开始融入灯谜这一传统。根据《后汉书》的记载,东汉明帝曾设立灯会,并在灯会上张挂谜语,供民众猜谜,逐渐形成了独特的元宵节灯谜文化。这种活动不仅丰富了节日的娱乐性,也增强了人们的互动与交流,成为了元宵节的重要组成部分。

到了明清时期,舞龙舞狮也成为了元宵节庆祝活动的重要形式。《明史》和《清史》中均有记载,明清时期的元宵节舞龙活动极为盛大,成为了各地居民的节日盛宴。舞龙的队伍往往长达数百米,舞龙者在灯光的照射下,宛如龙腾云起,气氛十分热烈,寓意着驱逐邪恶、迎接吉祥。

守望传统与创新融合

随着时代的发展,元宵节的传统习俗在现代依然得以传承,但也有了新的面貌。如今的元宵节,除了传统的灯笼展示和汤圆制作,许多城市还会举办灯光秀、庙会、游行等活动,吸引了大量的游客和市民。特别是在一些大城市,元宵节的庆祝活动融合了现代科技元素,如投影灯光、虚拟现实技术等,使得元宵节的庆祝活动更具创意和互动性。

同时,汤圆的品种也越来越丰富,传统的芝麻、花生口味被各种现代口味所替代,如巧克力、抹茶等,体现了现代人对食物口味和形式的多元化追求。

在这些创新的背后,元宵节的精神依然保持不变——它是家人团聚、祈福安康的时刻,是中国文化中最具象征性的节日之一。

元宵节的起源、习俗和历史传承让这个节日变得愈发丰富多彩。它不仅是一个充满光明与希望的节日,也反映了中国人对家庭团圆与和谐美满生活的追求。

起名大全

最近更新

- 2025年9月23日几点房屋动土最合适 房屋动土吉时查询

- 今日是安装大门框架吉日吗 2025年9月26日这天安装大门框架有没有讲究

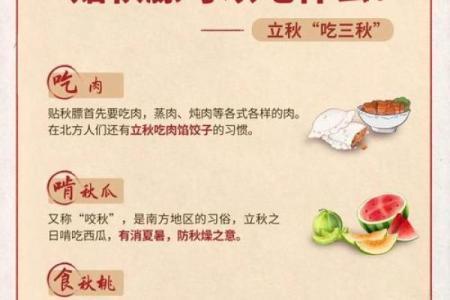

- 节令养生:立秋后饮食如何搭配

- 2025年9月23日几点开业最合适 开业几点是吉时

- 今日是孩子认养吉日吗 2025年9月27日孩子认养是不是好日子

- 2025年9月23日几点举办成人礼最合适 举办成人礼几点几分是吉时

- 今日是安装纺车吉日吗 2025年9月29日安装纺车是适合的吉日吗

- 2025年05月04日动土是否合时宜? 动土算好日子?

- 2025年9月23日几点办丧事仪式吉利 办丧事仪式吉时查询

- 今日是安放神位吉日吗 2025年9月21日是不是安放神位最合适的日子

- 2025年9月23日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 今日是安装门框架吉日吗 2025年9月23日安装门框架好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气