中国节日背后的天文周期与农业影响

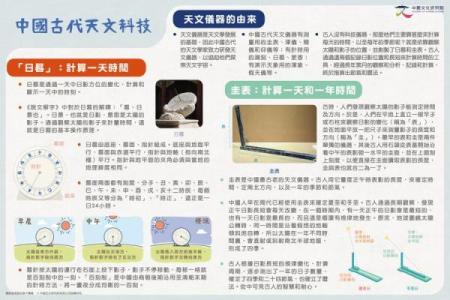

中国的传统节日与天文周期和农业生产密切相关,深深植根于中国农耕文明的历史长河中。每个节日不仅是人们庆祝和祭祀的时刻,也是对自然、天文、气候与农业生产的感悟和总结。从古代的农耕文化到今天的节日庆典,天文周期与农业的关系依然对节日的起源和习俗有着深远的影响。

春分与清明:春耕时节的祭祖与农事启示

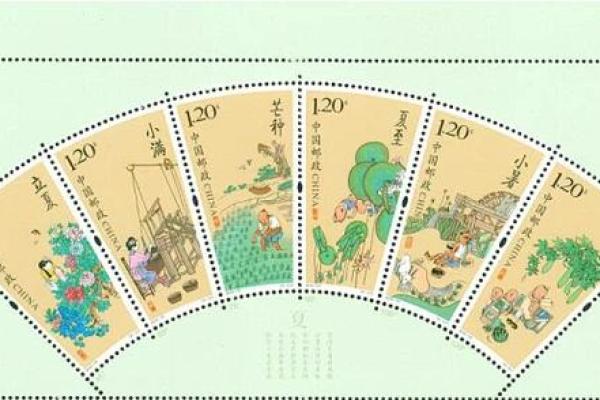

春分和清明节是中国春季的重要节日,它们与天文周期和农业生产有着密切的联系。春分作为二十四节气之一,意味着昼夜平分,是春季气候的一个重要节点。此时,农田已经开始进入春耕期,农民开始播种作物。清明节通常紧随春分之后,标志着农业活动的进一步推进,尤其是为农作物的生长提供了良好的气候条件。

清明节的传统习俗中,祭祖活动十分重要。这一传统不仅仅是对祖先的缅怀,更深层次的含义是与农业生产的顺利进行息息相关。古人相信,祭祖能够得到祖先的庇佑,确保一年的农事顺利。除了祭祖,清明时节还是扫墓的时机,代表着人们对已故亲人的尊重和怀念。

从天文的角度看,春分和清明都是太阳在黄道上的特殊位置,影响着气候和农作物的生长。清明时节,气温逐渐升高,降水增多,为农作物提供了理想的生长环境。因此,春分和清明节不仅是人们对农事的一种认知,也是对天文周期和自然规律的一种适应和遵循。

中秋节与农历八月:秋收与天象的结合

中秋节是中国最具代表性的节日之一,其历史渊源可以追溯到古代农耕文化。中秋节通常在农历八月十五日,这一天太阳、月亮和地球的相对位置造成了月亮最圆最亮,象征着丰收与团圆。这个时节正值秋季的农收时期,稻谷、玉米等作物已经成熟,农民开始忙碌地收获丰收的果实。

中秋节的传统习俗主要集中在赏月、吃月饼和家人团聚上。赏月活动不仅仅是为了欣赏明亮的月光,更是与天文学紧密相关的文化体现。月亮的变化在古代被认为对农业生产有着重要影响,尤其是对水稻和一些作物的生长周期有所指引。吃月饼则是象征着团圆与丰收,月饼内外的形状和寓意,也传递着人们对秋收的庆祝和对未来的美好祝愿。

在古代的《诗经》中,就有对月亮的赞美和对农作物生长的描写。古人通过对天象的观察,形成了与农业生产息息相关的节庆活动,这种文化积淀至今仍深深影响着现代的节日习俗。

农历新年的天文与农业联系

随着现代化进程的推进,许多传统节日的庆祝方式发生了变化,但与天文和农业的联系依旧存在。农历新年是最重要的节日之一,其日期根据农历确定,通常是在每年冬季的最后一天,即腊月三十日,而农历的制定本身就和天文周期密切相关。农历是基于太阳与月亮的相对运动,体现了古人对天文周期的深刻理解。

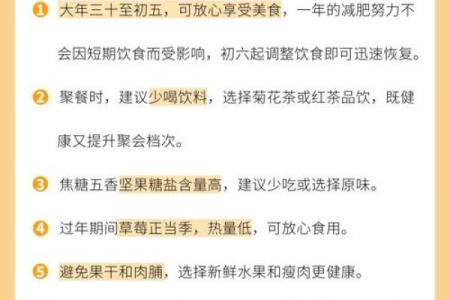

现代的农历新年庆祝活动依旧沿袭了许多传统习俗,如祭祖、团圆饭、放鞭炮等,这些活动在一定程度上与农业生产的周期紧密相连。农历新年不仅是一个家庭团聚的时刻,更是人们对过去一年辛勤劳动的总结,也是对来年农业丰收的期盼。随着时代的发展,现代人们对这些节日的理解和庆祝方式逐渐多元化,但节日背后的天文与农业联系依旧传承下来。

这些节日活动的延续不仅仅是对传统文化的坚守,也是对自然、天文和农业规律的尊重与认同。

起名大全

最近更新

- 2025年9月23日几时更换房门最好 更换房门几点几分是吉时

- 今日是墓地修缮吉日吗 2025年9月30日墓地修缮当日有没有讲究

- 端午节儿歌,带你感受屈原精神与养生之道

- 2025年9月23日几点断蚁除害最好 断蚁除害几点是吉时

- 今日是安装大门吉日吗 2025年9月29日安装大门是适合的吉日吗

- 想给龚姓男孩取个灵动飘逸的名字,求建议

- 2025年9月23日几时酬神最好 酬神几点几分是吉时

- 今日是家具购买吉日吗 2025年9月24日家具购买适合吗

- 2025年9月23日几点搬家入宅最合适 搬家入宅几点几分是吉时

- 今日是安装门框架吉日吗 2025年9月29日安装门框架好吗

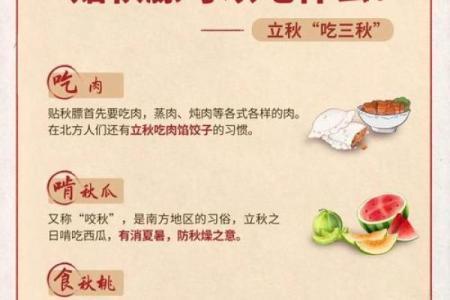

- 养生之道:如何根据农历节令调整饮食作息

- 2025年9月23日几点祭祀大典吉利 祭祀大典吉日吉时查询

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气