节令养生:立秋后饮食如何搭配

立秋是二十四节气中的第13个节气,标志着夏季的结束和秋季的开始。在这一时节,天气逐渐变凉,白昼变短,空气湿度降低。根据天文学和农耕的传统,立秋后是一个重要的过渡期,不仅气候变化明显,人体的生理状态也需要调整,因此饮食上也有许多讲究。

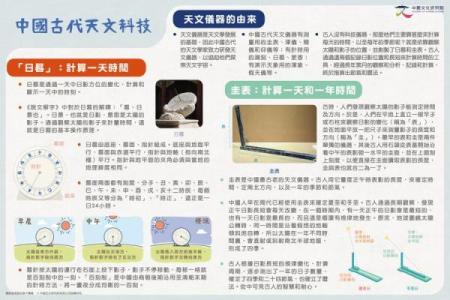

起源解析:农耕与天文背景

立秋的形成与农耕文化密切相关。在古代农业社会,立秋标志着夏季庄稼的成熟,特别是稻谷、玉米等作物开始收获。农民们经过一个炎热的夏季劳作后,迎来秋季的丰收时节,因此立秋是一个庆祝丰收、祈愿来年更好农作的时刻。

从天文学的角度来看,立秋通常发生在公历8月7日左右,太阳到达黄经135度时,象征着夏季向秋季的过渡。此时,太阳辐射逐渐减弱,白昼长度减少,温度逐步下降。随着气候的变化,人体的生理机能也需要适应这个变化,因此饮食调理显得尤为重要。

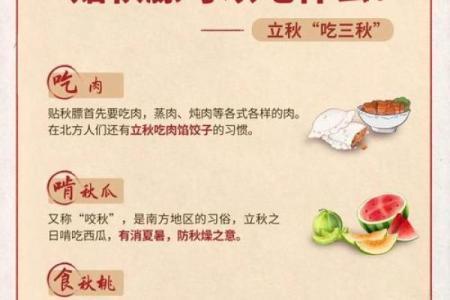

传统习俗:饮食与活动

在中国传统文化中,立秋之后的饮食文化有着丰富的习俗。自古有“立秋吃秋”“立秋补秋”的说法。很多地方的传统习俗认为,立秋后的饮食应该注重补充体力,恢复夏季流失的能量。因此,立秋之后的饮食讲究平衡,特别是增强脾胃的消化吸收功能。

根据《黄帝内经》的理论,秋季是“金”气当令,人体需要滋润肺、滋阴养肺。为了应对秋季干燥的气候,可以适当增加一些滋阴润燥的食物,如梨、苹果、蜂蜜、银耳等,这些食物有助于预防秋燥对身体的伤害。此外,还可食用一些具有补脾养胃作用的食物,如山药、红枣等,帮助身体恢复和增强免疫力。

活动方面,立秋后也有着独特的习俗。例如在一些地区,人们会举行“秋社”祭祀活动,感恩大地的丰收,并祈愿未来一年五谷丰登。在一些地方,还有“打秋风”的习惯,寓意赶走炎热,迎接凉爽。

历史案例:两则文化传承

在历史上,关于立秋饮食的传承有许多有趣的例子。首先,《孟子·告子上》一书中提到,“秋收冬藏,春耕夏种”,这句话突出了秋季对农耕的重要性,说明了立秋后农民应当在秋季忙于收获和储存。根据这个背景,立秋之后的饮食应以补充能量、准备过冬为主,避免过多生冷食物。常见的食物有烤鱼、炖肉、蛋白质丰富的豆类等,帮助增强体力,为冬季的寒冷做好储备。

另一个历史案例则是《本草纲目》中的饮食调养理论。李时珍在书中详细列举了秋季适宜食用的各种食材,强调秋季是养肺的好时机。在他的记载中,特别推荐了秋季的“润肺汤”和“银耳汤”,这些都是立秋后非常合适的食物,有助于滋阴润燥,调节体内的阴阳平衡。

节令养生的延续

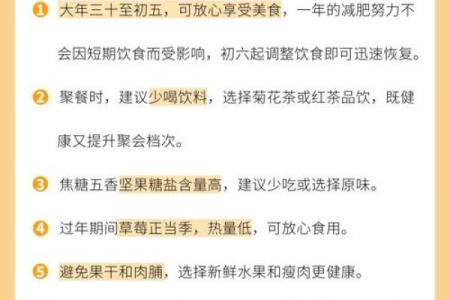

如今,随着生活水平的提高和对健康的重视,立秋后的饮食调养文化也得到了现代人的继承和发展。在现代社会,节令养生成为了许多中医养生爱好者的生活方式。尤其是随着城市化的进程,许多人开始通过购买食材来进行立秋后的饮食调整。各种养生餐厅也逐渐流行,推出了一系列适合立秋后的养生餐单,强调清淡、滋润、补充能量。

在现代的饮食搭配中,除了传统的秋季食材如银耳、枸杞、山药等外,更多人加入了现代科学的元素,比如高蛋白低脂肪的食物、低糖饮食以及富含抗氧化成分的食物。这些都成为现代人对节令饮食的理解与实践,同时也证明了立秋后的饮食调理对于保持身体健康和提高免疫力的重要性。

因此,立秋后的饮食,不仅是对传统文化的传承,也是在现代社会中,结合身体调养的智慧,形成了一种对健康有益的生活方式。

-

圣露西亚节:探秘意大利冬季的传统养生与习俗

圣露西亚节是意大利冬季的一项重要节日,尤其在北部和中部地区颇具传统性。每年12月13日,意大利人都会庆祝这一天,纪念圣露西亚(Santa L...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月22日几点清洁身体最好 清洁身体几点是吉时

- 今日是填蚂蚁窝吉日吗 2025年9月22日填蚂蚁窝是不是黄道吉日

- 2025年农历三月三十开业是黄道吉日不? 今日开张行吗?

- 2025年9月22日几点盖房子最好 盖房子吉时查询

- 今日是填蚂蚁窝吉日吗 2025年9月29日填蚂蚁窝是不是黄道吉日

- 农历奇观:探寻1973年的农历奥秘,解锁岁月密码

- 今日是外出旅游吉日吗 2025年9月30日外出旅游好吗

- 2025年9月23日几时搬家最好 搬家几点是吉时

- 今日是孩子收养吉日吗 2025年9月30日孩子收养当日有没有讲究

- 2025年农历四月廿六订婚日子合黄道没? 订婚结婚适合吗?

- 2025年9月22日几点竖立房柱吉利 竖立房柱几点是吉时

- 今日是填蚁穴吉日吗 2025年9月29日填蚁穴是否适宜

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气