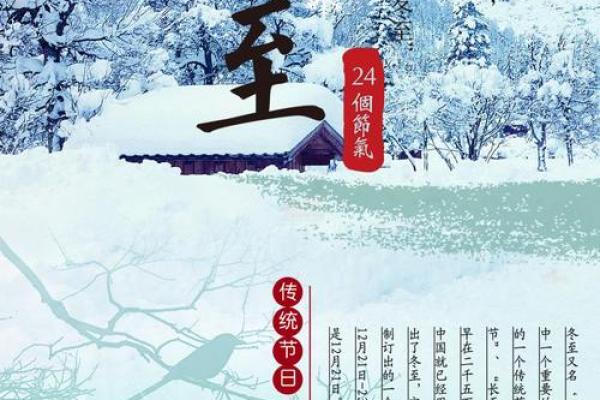

的天文节气:冬至前后的文化与习俗

随着冬季的来临,气温逐渐降低,天地之间的气息也愈发凝重。冬至作为二十四节气之一,标志着冬季的极致与转折,这一时节不仅在天文上有着特殊意义,还是中国传统文化中的重要节日。

冬至的天文起源

冬至的形成与太阳的位置密切相关。在每年12月21日左右,太阳直射南回归线,北半球白昼最短,夜晚最长。古人通过对太阳运行轨迹的观察,早已注意到这一自然规律,并把它作为一年四季的标志之一。冬至的到来预示着阴气最盛,但随之而来的是阳气逐渐回升,因此,冬至不仅是天文学上的重要节点,也被视为阳气开始复苏的时刻。

在农耕社会中,冬至标志着农事活动的暂停,进入了深冬的休养生息阶段。此时的农民将视其为“休养生息”的时机,积蓄力量,等待春天的到来。因此,冬至不仅是天文现象,也成为了农事活动的标志。

传统习俗:冬至饮食与活动

在冬至这一天,许多地方都有着丰富多彩的民俗活动,其中饮食习惯最为显著。在北方,冬至食物以饺子为主,寓意“交子”,即“子”代表着阳气的回升,吃饺子可以驱寒保暖,祈愿来年风调雨顺、五谷丰登。南方地区则习惯吃汤圆,象征团圆和和睦,也有寓意“冬至一阳生”的说法,象征着家庭的幸福与温暖。

冬至时节,家家户户也会举行祭祖活动,特别是在一些传统的乡村地区,这一天的祭祖活动极具仪式感。通过焚香、供品等形式,人们表达对先祖的尊敬与怀念,祈求先祖庇佑,保佑家族成员安康、富贵。

除此之外,冬至日还有许多庆祝活动,如舞龙、放鞭炮、打雪仗等,这些活动既有趣味性,也体现了人们借助节气的转换,向自然祈求好运与吉祥。

东汉《岁时百问》中的冬至

东汉时期的《岁时百问》是古代一部关于节令的著名典籍,其中对冬至的习俗有着详细的记载。这部书中提到,在冬至的当天,百姓会举行盛大的祭祀活动,并以“冬至祭天”作为节日的重要组成部分。这种祭祀不仅仅是对自然的敬畏,也是人们通过感恩大自然,祈求丰收与安康。

唐代的“冬至大祭”

唐代时期,冬至大祭被列为国家级的祭祀活动。尤其在长安等大城市,朝廷会举行规模盛大的冬至祭天仪式,甚至皇帝亲自参与,向天地和祖先祈求来年的平安与繁荣。冬至大祭成为唐代皇帝与民众之间心灵的共鸣,象征着国家的稳定和百姓的安宁。

都市中的冬至文化

随着社会的发展,尤其是在都市化进程中,冬至的许多传统习俗逐渐被现代社会所继承并发扬光大。现代城市中,尽管人们的生活节奏加快,但冬至的饮食文化和家庭团聚依然得到重视。许多人仍在这一天聚集一堂,共享饺子或汤圆,既传承了传统习俗,也增进了家庭成员之间的亲密感。

此外,随着文化旅游的发展,一些古老的冬至习俗通过节庆活动吸引游客参与,成为了体验传统文化的一部分。通过各种形式的冬至庆祝活动,更多年轻人开始了解和传承这一传统节气的独特魅力。

冬至作为中国传统文化中的重要节气,它承载了深厚的历史与文化意义。从古代的祭天大典到现代的家庭聚会,冬至的文化习俗在不断变化中传承与发展,体现了人与自然和谐共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证是上上吉时吗? 今日登记领证适合吗?

- 2025年05月08日乔迁有问题吗? 入住新居有没有问题?

- 2025年04月30日是否宜结婚? 办喜事有问题吗?

- 蓉字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 2025年05月23日订婚日子有没有选对? 今日定亲好吗

- 揭秘:农历七月七,隐藏的星座秘密,你属哪个?

- 姓沈有什么器宇不凡的男孩名字?经典名字盘点

- 2025年农历四月廿一装修适合吗? 适合装潢吗?

- 月圆风清,6月搬家最吉日揭秘揭秘哪些日子最宜乔迁?

- 姜姓取灵秀聪慧的男孩名字,有哪些吉祥之选?

- 2025年农历三月三十开业符不符合黄道吉日 开市做生意是否合适宜?

- 2025年农历三月廿四安门是黄道吉日不? 安门算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气