农耕节日的传承与变迁:从播种到丰收的庆典

农耕社会的节日与庆典,往往与播种、耕作和丰收的时节紧密相连。它们不仅是农业生产周期的重要标志,也是人们表达对自然敬畏和感恩的方式。随着历史的变迁,这些传统节日逐渐融入了各地独特的文化背景,并形成了具有深厚意义的庆典。

农耕节日的起源:天文与农时的结合

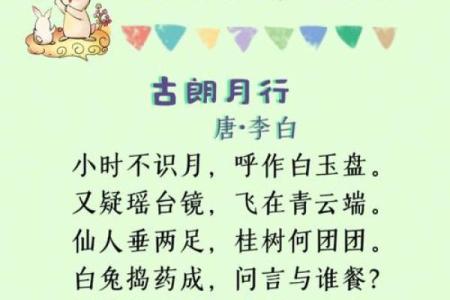

农耕节日的起源,通常与农时和天文现象密切相关。古代农民在长期的生产实践中,逐渐积累了对自然节律的深刻认识。天文现象,如太阳的升降、星辰的变化,成为了农耕活动的时间标尺。例如,春分和秋分这两个天文现象,标志着春播和秋收的关键时刻。在这些节气里,农民会举行一系列的庆典活动,祈求风调雨顺,五谷丰登。

古籍中对这些节日有诸多记载。《周礼》便有对祭天、祭地的详细描述,其中便涉及了春秋祭祀的习俗。这些节日不仅反映了农业生产的规律,也表达了对自然力量的崇敬。无论是春天的播种,还是秋天的收获,农耕节日都成为了人们向天地祈福的传统。

清明节与春耕的结合

清明节作为传统农耕节日之一,具有悠久的历史根基。在古代,清明不仅是祭祀祖先的日子,也是春耕的重要时节。《诗经》中提到“春日载阳,草木欣荣”,清明时节的天气正是适宜农耕的季节。清明节的习俗中,有扫墓、踏青、放风筝等活动,这些不仅是对祖先的纪念,也象征着生机与希望的延续。

在农耕社会,清明节期间,农民会根据天时适时播种,以期丰收。随着时间的推移,清明节逐渐成为了春季农业的一个标志性节日。它不仅与农事活动密切相关,也承载着人们对农业丰收的美好期望。

秋分节庆与丰收的欢庆

秋分是中国传统二十四节气之一,标志着白昼与黑夜平分,也意味着秋季的到来。自古以来,秋分时节是农民最为期待的时刻,因为它预示着农作物的丰收。此时,民间有许多庆祝丰收的活动,如秋祭、采摘、感恩祭祀等,这些都与农耕社会的传统密切相关。

在《礼记》一书中,就有对秋祭的详细记录,强调了祭天祭地的仪式,以表达对丰收的感恩和对来年的期望。在秋分时节,农民会举行丰收的庆典活动,感恩天地赐予的丰盈粮食,这些传统习俗随着时间的推移,逐渐融入到现代的秋季节庆活动中。

农耕节日的当代意义

进入现代,尽管农业生产方式发生了深刻变化,但许多传统农耕节日依然保持着浓厚的文化氛围。尤其是随着乡村振兴战略的实施,一些古老的农耕节日重新焕发了活力。例如,近年来在中国各地举行的“农民丰收节”,不仅是对丰收的庆祝,也是对农民辛勤劳作的尊敬与肯定。此节日的庆祝活动包括文艺表演、农业展览、农田观光等,既保留了传统文化的精髓,又融入了现代社会的元素,成为了城乡居民共同参与的盛大庆典。

现代传承的农耕节日,不仅仅是对农业生产的回顾,它更多的是对农业文化、生态环境和社会可持续发展的呼唤。通过这些节日活动,现代社会能够再次唤起人们对农业和土地的珍视,重新思考人与自然的关系。

农耕节日作为文化的传承载体,经历了历史的洗礼和时代的变迁,仍然在现代社会中焕发着独特的光彩。从春耕到秋收,这些节日带给人们的不仅仅是对自然的敬畏,更是对劳动成果的感恩与庆祝。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三结婚是良辰吉时吗? 办婚礼吉日宜忌

- 妍字女孩取名:从英文名谐音看中西文化融合

- 求分享严姓温柔敦厚的女宝宝名字,典雅高贵的

- 男孩用浪字:从传统命理到现代科学的取名依据

- 2025年05月18日装修能算好日子吗? 装修能算好日子吗

- 2025年04月30日是否为结婚黄道吉日 今天办喜事怎么样?

- 2025年05月11日领证是上上吉时吗? 今日登记领证适合吗?

- 2025年05月08日乔迁有问题吗? 入住新居有没有问题?

- 2025年04月30日是否宜结婚? 办喜事有问题吗?

- 蓉字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 2025年05月23日订婚日子有没有选对? 今日定亲好吗

- 揭秘:农历七月七,隐藏的星座秘密,你属哪个?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气