中秋节:天文奇观与团圆情感的完美结合

中秋节,作为中国传统节日之一,每年都在农历八月十五日举行。这一天,家人团聚,赏月吃月饼,享受团圆的温馨。而这一节日的深刻内涵,既与天文奇观密切相关,也与农耕文化、传统习俗和情感表达相辅相成。本文将从历史角度,探讨中秋节的起源、传统习俗以及现代传承的深远意义。

中秋节的起源:农耕与天文的结合

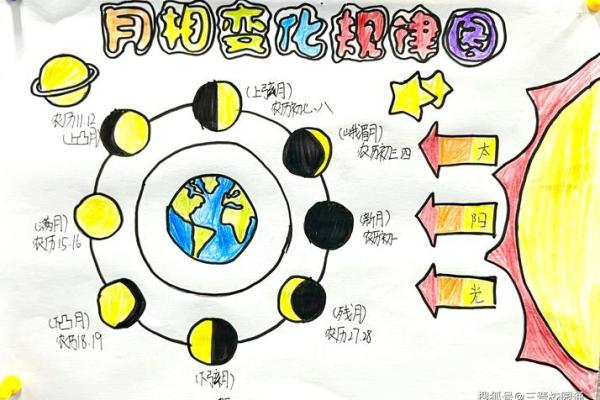

中秋节的起源可以追溯到远古时期的农耕文化。中国古代农民根据月亮的周期来安排农业活动,而秋季是收获的季节,月亮最为圆满,也象征着丰收与圆满。这个时候,农民会祭月祈求来年风调雨顺,五谷丰登。可以说,中秋节作为一个农业节日,深刻反映了人们对自然与天象的崇拜与敬畏。

从天文学的角度来看,中秋节也是一个与月亮息息相关的节日。每年的八月十五日,正是农历中的“中秋”,月亮在这一天会最圆、最亮,呈现出一年之中最美丽的天文奇观。这一自然现象深深吸引着人们的注意,形成了赏月的传统。随着时代的发展,中秋节的庆祝活动逐渐由最初的祭月演变为全家团圆、共同赏月的亲情表达。

传统习俗:饮食与活动

中秋节的传统习俗中,最为人熟知的就是吃月饼和赏月。月饼是中秋节的象征,饼皮酥软,馅料丰富,常常寓意着家庭团圆、圆满和幸福。传统的月饼有多种口味,最常见的包括莲蓉、豆沙、五仁等,不同地区的月饼各具特色,成为中秋节不可或缺的一部分。

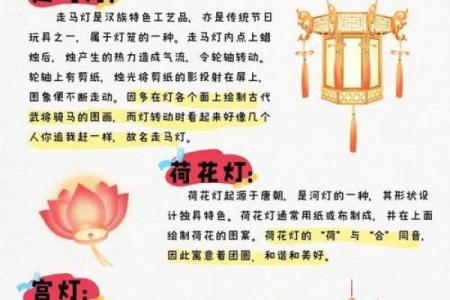

除此之外,中秋节期间的各种活动也是人们庆祝团圆的重要方式。许多地方有放灯笼、猜灯谜的习俗,尤其是在儿童的欢笑声中,灯笼成了节日的另一种象征。各地的庙会、民间表演等也会在这时进行,营造出浓厚的节日氛围。

历史案例:嫦娥奔月与吴刚伐桂

中秋节的文化内涵不仅仅体现在传统习俗上,还在许多古代故事中得到体现。最著名的就是嫦娥奔月的故事。相传,嫦娥为了保护不朽的仙药,最终飞上月宫,永远与丈夫后羿分离。这个悲壮的故事流传千年,成为中秋节夜晚观月时的一部分神话背景。

另一个广为流传的故事是吴刚伐桂。吴刚因为触犯天条,被罚在月宫砍伐一棵永远不会倒的桂树。每年中秋,人们在赏月时会想象那颗月宫中的桂树与吴刚的身影,这些传说为节日增添了神秘色彩。

从古老到现代的情感延续

进入现代,尽管中秋节的庆祝形式有所变化,但其所承载的团圆情感却始终未变。在城市化进程中,许多人因为工作、学习等原因无法回到家乡,但中秋节依然是他们与亲人团聚的重要时刻。如今,除了传统的家庭聚会、吃月饼、赏月外,视频通话和网络技术的普及也让远在他乡的亲人们能够通过虚拟的方式一起度过这一节日。

此外,一些现代化的庆祝活动也逐渐融入中秋节的庆典中。例如,在一些大城市,组织月亮派对、月光跑等新型活动,不仅增加了节日的趣味性,也使得中秋节成为年轻人表达对团圆和美好生活追求的独特方式。

中秋节承载着天文奇观和浓厚的人文情感,它让我们不仅在夜空中寻找圆月的光辉,也在传统的节日中寻找家的温暖。无论是古代的神话故事,还是现代的庆祝形式,中秋节都始终在传递着一种永恒的情感,那就是对团圆的渴望与对家人的思念。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几时水产养殖最好 水产养殖几点几分是吉时

- 今日是挂灯笼吉日吗 2025年9月22日挂灯笼能吗

- 艾姓灵动可爱的男宝宝名字,这样取更有意义

- 2025年9月25日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是拆房吉日吗 2025年9月29日是不是适合拆房的好日子

- 2025年9月25日几点装设备最合适 装设备吉时查询

- 雪字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 今日是拆迁改造吉日吗 2025年9月22日适合拆迁改造吗

- 2025年9月25日几点牧养最合适 牧养吉时查询

- 今日是捕鱼吉日吗 2025年9月24日捕鱼合适吗

- 2025年农历四月廿六订婚是否大吉? 订婚结婚能算好日子吗

- 2025年9月25日几时拜访亲友最好 拜访亲友几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气