重阳节:登高远望,重阳节的传统习俗与意义

重阳节作为中国传统节日之一,有着深厚的历史背景和文化意义。这一天,人们通过登高远望、赏菊、饮菊花酒等活动,既是对先人的追思,也是对健康长寿的美好祝愿。让我们一起探讨重阳节的起源、传统习俗以及它在现代社会中的传承。

重阳节的起源

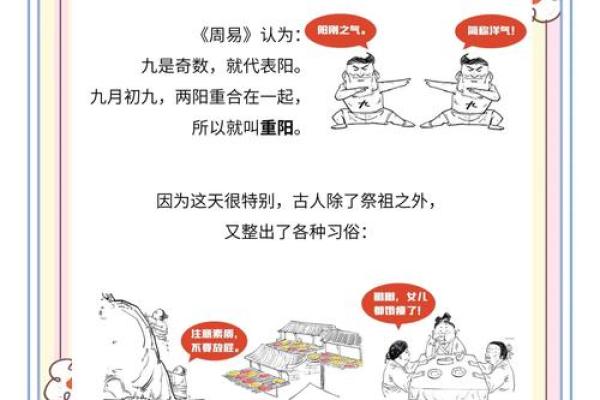

重阳节的起源可以追溯到古代农耕文化和天文历法的结合。在中国古代,农耕社会讲究天时地利,而“九”被认为是阳数的极数,因此“重阳”意味着阳气最旺盛的一天。据《周礼》记载,重阳节最初与“登高”这一习俗相关,是古人祈求驱灾避邪、保佑丰收的一种方式。

另外,重阳节还与天文历法有密切关系。根据《淮南子》中的记载,每年农历九月九日正是阳气最旺的时刻,因此这一天是最适合祭祀祖先、祈求长寿的时机。而农耕时代,民众常常在此时进行感恩祭祀活动,感恩自然和祖先的庇佑。

重阳节的传统习俗

在重阳节这一天,传统的习俗多种多样,其中“登高”无疑是最为人所熟知的活动之一。登高的习俗不仅仅是为了享受秋高气爽的景致,更蕴含着避邪消灾、祈求长寿的深刻寓意。《史记》记载,汉代的名将司马迁曾提到过登高的习惯,尤其是他在重阳节当天登高望远,祈求祖先保佑。

除此之外,重阳节的另一个重要习俗便是赏菊花、饮菊花酒。菊花在中国文化中象征着坚韧和长寿,因此,在这个时节,人们会赏菊花、饮菊花酒,借此祈求健康长寿。据《风土记》记载,唐代大诗人王维便写过关于重阳赏菊的诗句,他通过诗歌表达了人们对美好生活的向往和对自然的敬畏。

唐代重阳节的文化氛围

唐代是重阳节文化最为繁荣的时期之一。唐代的宫廷和民间都非常重视这一节日。唐代诗人王维、杜甫等人纷纷在重阳节写诗作画,表达对节日的热爱与敬仰。王维的《九月九日忆山东兄弟》便是唐代文学作品中著名的重阳节诗篇之一,诗中他借重阳节的登高远望表达对家乡的深深思念,同时也体现了节日的文化氛围。

明代重阳节的祭祀传统

明代时期,重阳节成为了一个重要的祭祀节日。在明清时期,民众会在重阳节当天祭祖、祭神、祈求安康。明代的大诗人杨慎在《重阳》一诗中提到:“登高作赋,望尽天涯路。”他通过诗句展现了重阳节与亲情、乡愁的深厚联系。祭祀活动的普及,使得重阳节在明代不仅仅是一个节日,也成为了弘扬家族文化、传承家族精神的场合。

重阳节的社会意义

在现代社会,重阳节作为传统节日仍然保留了许多习俗,尤其是在一些乡村和老年人群体中,登高和赏菊的活动依旧盛行。随着社会的发展,重阳节的意义逐渐融入到尊老爱老的社会氛围中,特别是在老龄化社会背景下,重阳节成为了尊敬长辈、关爱老人的重要时刻。各地社区和公益组织会在重阳节期间举办一系列敬老活动,如组织老人登高、聚餐、赠送菊花等,让这个节日不仅仅是对祖先的祭祀,更是对长辈的祝福与关爱。

可以看出,重阳节从古至今,经历了由农耕文化到现代社会的转变,其文化内涵和习俗也不断发展演变。而重阳节在现代社会的传承,彰显了中国人对自然、对健康、对亲情与家族的深深敬畏和热爱。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几时水产养殖最好 水产养殖几点几分是吉时

- 今日是挂灯笼吉日吗 2025年9月22日挂灯笼能吗

- 艾姓灵动可爱的男宝宝名字,这样取更有意义

- 2025年9月25日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是拆房吉日吗 2025年9月29日是不是适合拆房的好日子

- 2025年9月25日几点装设备最合适 装设备吉时查询

- 雪字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 今日是拆迁改造吉日吗 2025年9月22日适合拆迁改造吗

- 2025年9月25日几点牧养最合适 牧养吉时查询

- 今日是捕鱼吉日吗 2025年9月24日捕鱼合适吗

- 2025年农历四月廿六订婚是否大吉? 订婚结婚能算好日子吗

- 2025年9月25日几时拜访亲友最好 拜访亲友几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气