四月节日与文化传承:从清明到春游的民俗习惯

四月的节日承载着丰富的文化和历史,作为传统农耕文明的一部分,这些节日不仅是节令的变迁,也是与自然环境、农业生产紧密相连的文化体现。从清明到春游,这一时段涵盖的民俗活动,体现了人与自然的和谐共生,也展示了古人如何通过节令的变化来安排生产、生活和祭祀。

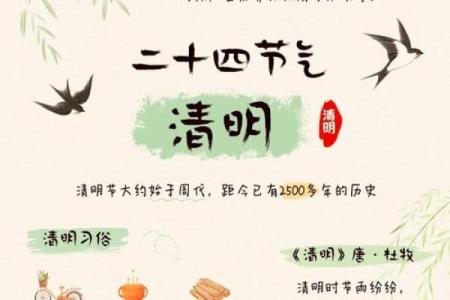

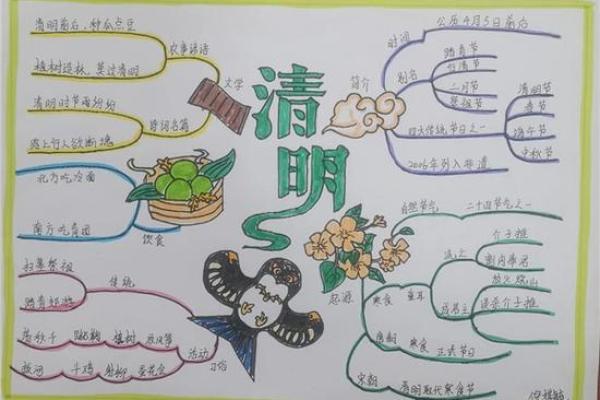

清明节的起源与祭祖活动

清明节起源较早,可以追溯到春秋战国时期。它最初是与农耕社会的天文历法和节气变化密切相关的。清明作为二十四节气之一,标志着气候回暖、万物复苏。古人通过清明节来调节农事活动,尤其是春耕的准备工作。同时,清明节也有祭祖的习俗,这与农耕社会对祖先的崇敬和对土地的依赖有很大的关系。祭祖活动不仅是对祖先的怀念,也体现了对土地的敬畏。根据《周礼》记载,古人认为通过祭祖可以保佑农田丰收,尤其是在这一季节,土地的滋养与人们的生活息息相关。

清明节的传统习俗中,扫墓是最具代表性的活动之一。在这一天,人们前往祖先的墓地,清扫墓碑,献上食物、鲜花等,以表达对先人的敬意。这一活动与古代农耕文明的天人合一思想密切相关。春天是农耕开始的季节,古人认为这时候祭祖可以祈求先人的庇佑,带来一年的丰收。同时,清明节也是踏青的时节,民间有“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的诗句,清明节时常伴随着阴雨天气,但这并不妨碍人们外出踏青,表达对春天的喜悦。

端午节与农业周期的联系

端午节是四月节日文化中的另一个重要节点,虽然它在五月初,但其起源与四月的农耕活动同样息息相关。端午节的传统习俗有很多,其中最著名的便是吃粽子和赛龙舟。吃粽子最初是为了纪念古代的爱国诗人屈原,但从农业角度看,粽子和赛龙舟的活动也具有农耕周期的象征意义。在农业社会,端午节是对“夏季”开始的一个标志,这时农田中的水稻等作物开始生长,端午节的活动有着驱逐邪气、祈求丰收的功能。

在《史记》中,屈原自投汨罗江后,民众为了保护屈原的遗体免遭水中鱼虾吞噬,便投下米饭捆绑成团,这也演变成了现代的粽子习俗。赛龙舟活动则源于古人祭水神的传统,寓意着驱邪避害,祈求水源丰盈。端午节的习俗不仅与屈原相关,也与当时农业社会对水源、气候的崇拜紧密结合。它反映了古人对自然的敬畏和依赖,尤其是水源的保护和祭祀活动,直接关系到农业的生长与收获。

春游的现代传承

与清明节和端午节的农业背景不同,现代的春游活动更多地体现了人们对自然的亲近与对身心健康的关注。春游成为了四月中一个重要的休闲活动,不仅仅局限于传统的祭祀和农耕相关的活动。随着社会的发展,春游更多的是人们享受春光、放松心情的方式。今天的春游已经不再仅仅与农业生产周期相连,而是成为了现代生活的一部分,反映了人们日益关注身心健康、追求生活质量的趋势。

春游的活动形式多种多样,包括户外踏青、游园、野餐等,旨在感受大自然的变化和季节的轮回。从民间传说到现代社会的春游活动,虽有形式的转变,但依旧保持着人与自然和谐共处的思想。无论是在古代的踏青祈福,还是现代的短途旅行,春游作为一种文化传统,依然影响着人们的生活方式,它传承了古人对于自然美景的欣赏和对生命活力的追求。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几时水产养殖最好 水产养殖几点几分是吉时

- 今日是挂灯笼吉日吗 2025年9月22日挂灯笼能吗

- 艾姓灵动可爱的男宝宝名字,这样取更有意义

- 2025年9月25日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是拆房吉日吗 2025年9月29日是不是适合拆房的好日子

- 2025年9月25日几点装设备最合适 装设备吉时查询

- 雪字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 今日是拆迁改造吉日吗 2025年9月22日适合拆迁改造吗

- 2025年9月25日几点牧养最合适 牧养吉时查询

- 今日是捕鱼吉日吗 2025年9月24日捕鱼合适吗

- 2025年农历四月廿六订婚是否大吉? 订婚结婚能算好日子吗

- 2025年9月25日几时拜访亲友最好 拜访亲友几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气