水族传统节日与农耕文化的深刻联系

水族是我国一个有着悠久历史和独特文化的民族,拥有丰富的节日传统。其传统节日不仅富有浓厚的民族特色,而且与农耕文化有着紧密的联系。通过深入探讨水族传统节日的起源和习俗,我们可以更好地理解水族民族与农业文明的深厚渊源。

起源:农耕与天文的交织

水族的传统节日通常与农耕社会的生产活动密切相关,特别是与农事周期、季节变化及天文现象息息相关。例如,水族的“端午节”虽然在全国范围内有着广泛的庆祝,但在水族文化中却有着不同的庆祝方式。这一天水族人会举行祭龙仪式,以祈求丰收,保佑庄稼顺利生长。水族的农耕活动与自然天文现象紧密结合,他们通过观察太阳、月亮和星象的变化,来指导农耕生产。因此,许多节日的设立也源自于天文的变化和农耕的需要。

以“春社节”为例,这个节日通常是在春季播种时节前后举行,是水族传统的祭祀活动。春社节源自农耕文化中的“祭田神”仪式,水族人通过祭祀土地神、谷神等神明,祈求一年四季的风调雨顺,确保庄稼的丰收。这个节日的起源和农耕紧密相关,水族人通过这样的仪式来与自然界的力量沟通,获得一年的好运和丰收。

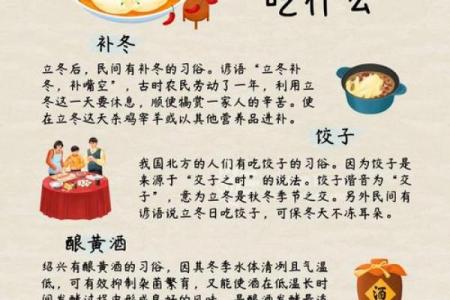

传统习俗:饮食与活动的传承

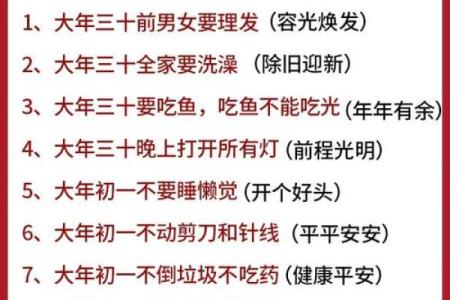

水族传统节日中的饮食习俗常常体现了与农耕生活的紧密关系。在“端午节”这一传统节日里,水族人会制作糯米团、粽子等食品,糯米是他们日常农耕生活中重要的粮食作物之一。水族人在制作粽子的过程中,会融入一些特有的民族元素,如粽子的形状、包裹的叶子,甚至制作的方式,都体现了水族民族的独特文化和传统。

此外,水族传统节日中的活动也充满了农业文化的象征意义。在“秋收节”这一节日里,水族人会组织盛大的舞龙舞狮、赛龙舟等活动,这些活动不仅是为了庆祝丰收,更是为了表达对天地神灵的感恩。舞龙、舞狮和赛龙舟的习俗,反映了水族人民对龙这种农业文化象征的崇拜。龙在水族文化中具有重要地位,象征着力量和丰收,活动的举办不仅是对农业生产成果的庆祝,也是水族人对自然的敬畏和感恩。

历史案例:天文与农耕结合的传统

在古代水族的历史中,“秋收节”是一个典型的例子。它不仅是一个庆祝丰收的节日,也是水族人根据天文现象制定农耕计划的产物。水族人通过天文历法的指导,确定最佳的播种和收获时节。他们依据太阳和月亮的运行规律,精准地安排耕作周期。在古老的《水族历书》中,有大量记录天文和农耕的内容,记载了水族人如何通过星象推测未来一年的气候变化,并安排农事活动。

例如,水族的《二十四节气歌》就详细地记录了根据二十四节气调整农耕活动的知识。水族人通过对这些节气的观察与总结,掌握了气候变化与农作物生长之间的关系,这些知识被代代相传,成为水族传统节日的重要组成部分。

节日与文化的延续

在今天,水族传统节日依然具有重要的社会意义,尤其是在现代农业转型的背景下,水族的节日文化不仅没有消失,反而得到了更为广泛的传承和发展。随着水族地区乡村振兴和文化旅游的推进,传统节日成为了展示水族文化和推动地区经济发展的重要契机。许多水族乡村通过举办传统节日活动,吸引游客前来参与,使水族的农耕文化得到了更加深入的传播。

现代水族人通过举办祭祀仪式、传统歌舞等活动,既保留了传统的农耕文化,又在其中融入了现代的元素。通过这些活动,水族的传统节日不仅是民族文化的体现,也是农业文明的传承。

起名大全

最近更新

- 今日是房产过户吉日吗 2025年9月30日适合房产过户吗

- 姓解叫什么独特韵的名字好?男孩名字实用推荐

- 2025年9月25日几时入学读书最好 入学读书几点是吉时

- 今日是扎针艾灸吉日吗 2025年9月28日是不是扎针艾灸的好日子

- 2025年9月24日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是打扫房屋吉日吗 2025年9月27日打扫房屋好不好吗

- 2025年05月08日乔迁算不算好日子? 入新宅吉日指南

- 今日是归宁吉日吗 2025年9月23日当日归宁有没有讲究

- 2025年9月24日几点脱孝吉利 脱孝吉时查询

- 法国冬至节:寒冷季节中的天文与养生相结合

- 今日是打水井吉日吗 2025年9月27日打水井是否适宜

- 2025年9月24日几点适合开业大吉 开业大吉的吉时查询

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气