秋季养生要点:十月的节气与饮食调理

十月,秋风渐起,气温逐渐下降,干燥的季节到来。此时的养生尤为重要,正值“寒露”与“霜降”两个节气交替,气候变化频繁,日夜温差大,适宜通过饮食与生活方式的调整来保持身体健康。

节气与饮食调理的关系

在传统的农耕社会中,十月是丰收的季节。农业活动进入了收获的高峰期,农民们不仅忙于田间的最后收割,也开始为即将到来的冬季做准备。根据《黄帝内经》中的“秋冬养阴”理念,十月是调整体内“阳气”的关键时刻,食物选择和日常饮食的调理对于预防冬季的寒冷有重要意义。

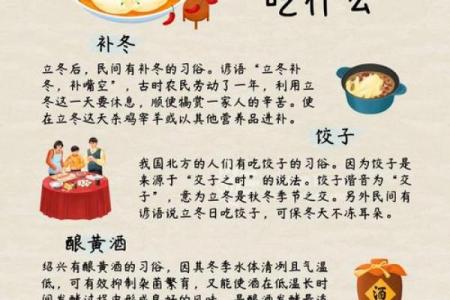

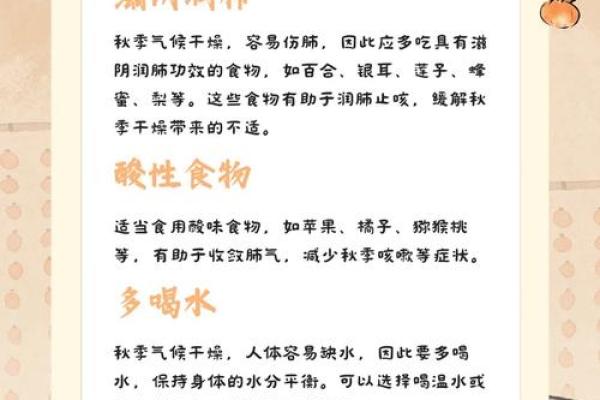

“寒露”节气的到来,气温更为低凉,干燥天气容易导致体内津液流失。因此,十月的饮食要注重滋阴润燥,减少油腻、辛辣食品的摄入。以温和的食物为主,如百合、雪梨、银耳等都能有效滋润肺部,预防秋燥。此时适合食用一些富含维生素的食物,帮助补充体内水分,保持皮肤的湿润和润泽。

传统习俗与现代传承

十月的传统习俗中,有“食补”的重要内容。例如,民间流行的“秋补”概念,指的是利用秋季丰富的食材来补充体力与精力。传统的秋补食谱中,红枣、桂圆、枸杞等食材常常作为补气养血的主要食物,帮助增强人体的免疫力与抵抗力。这些食物在民间早已流传成为秋季不可或缺的饮食安排。

历史上,十月的节令饮食调整以“时令养生”为基础,与自然气候的变化密切相关。例如,《本草纲目》中提到,秋季应选择润肺养阴、清热化湿的食物。古人认为,秋气干燥,容易使肺部受损,出现咳嗽、干燥等症状,因此在饮食中加入滋润的食材,既能防治秋季常见的干燥症状,又能为冬季的寒冷做准备。

在现代,秋季养生不再仅仅停留在传统的食疗上。越来越多的人开始关注心理健康与生活方式的调节。随着社会节奏的加快,工作压力与精神压力逐渐成为影响健康的重要因素。因此,适度的运动与休息,保持良好的作息,成为现代秋季养生的新趋势。在饮食方面,传统的食补与现代的营养学结合,倡导平衡饮食,减少过多的高脂肪、高糖分的食品摄入。

历史案例:王羲之与秋季调养

历史上,王羲之这一书法大师在秋季特别注重身体的养护。据史料记载,王羲之在十月时常以饮食调理身体,偏爱喝一些具有滋阴作用的汤品,如枸杞炖鸡汤。这一食疗习惯被他视为秋季调养的关键。他认为,只有保持良好的身体状况,才能专注于书法创作。这一做法,体现了古人注重天时与身体健康相结合的养生理念。

历史案例:中医养生的秋季食补

另一个历史案例是中医药学对秋季养生的传承。从《黄帝内经》到《本草纲目》,秋季养生的重要性被多次强调。秋季养生不仅是身体上的调整,更多的是调和阴阳的平衡。中医提倡秋季养生要特别注意补气养阴,并建议食用一些具有滋阴、润燥功能的食物,如秋冬季常见的糯米粥、山药、桂圆等。这些传统的养生理念仍然影响着现代人对秋季健康的重视。

在现代社会,很多中医养生专家依旧坚持这些传统的秋季食疗方法,结合现代人的生活习惯,推出了适合现代人食用的秋季健康餐。通过食材的搭配与烹饪技巧,既保证了营养的全面,又避免了过于油腻或不适合秋季的食材。

通过历史的长河,我们可以看到,秋季的养生从古至今都贯穿着对自然节气与人身体状态的深刻理解。十月,作为秋季的一个重要节点,恰恰是调养身体、增强免疫力的关键时刻。

起名大全

最近更新

- 2025年9月24日几时搬家最好 搬家几点几分是吉时

- 今日是店铺开张吉日吗 2025年9月29日是适合店铺开张的吉日吗

- 2025年9月24日几点出门最好 出门吉时查询

- 姓花活泼灵动的男孩名字,如何取才显大气?

- 今日是建造鸡舍吉日吗 2025年9月26日适合建造鸡舍吗

- 2025年9月24日几点举办婚礼最好 举办婚礼几点几分是吉时

- 2025年05月08日算不算乔迁好日子? 今日入宅好吗

- 今日是建厨房灶台吉日吗 2025年9月21日当日建厨房灶台有没有讲究

- 2025年9月24日几时办寿宴最好 办寿宴几点几分是吉时

- 今日是建宠物狗窝吉日吗 2025年9月23日建宠物狗窝好吗

- 女孩取名字带宇字的五行属性与寓意深度解读

- 今日是建宠物窝吉日吗 2025年9月28日建宠物窝合适吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气