立春的节气意义与农耕社会的影响

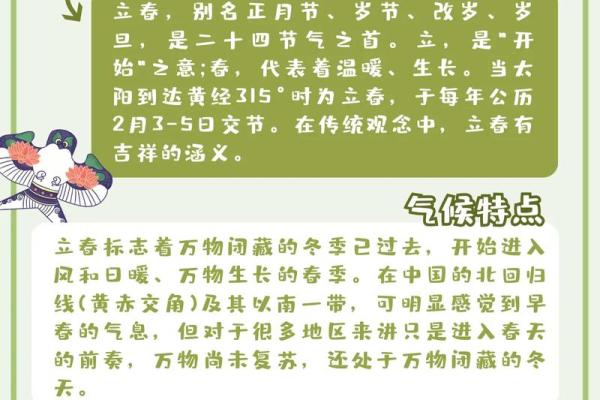

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春季的开始。这个节气不仅在天文学上有着特殊的意义,也在古代农耕社会中扮演着至关重要的角色。立春的到来意味着农田即将迎来新一轮的耕作周期,农民开始准备春耕,同时也与多种传统习俗和节庆活动息息相关。

起源:农耕与天文

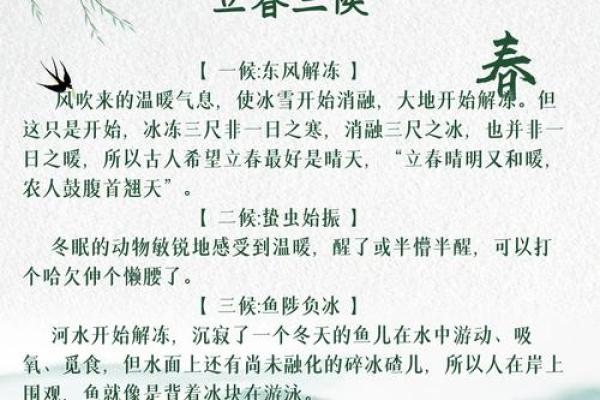

立春的起源可以追溯到古代农耕社会的需求与天文现象的观察。古代中国人依靠天文现象来指引农业生产,立春作为春季的开端,标志着农耕季节的开始。这个节气的到来是太阳到达黄经315度时,表示春天的气息已经开始在大地上蔓延。

在天文上,春天是昼夜平分的季节,日照逐渐增多,气温回升,万物复苏。这个时候,农民们知道该开始播种与耕作。随着农耕技术的发展,立春成为了农业活动中的一个重要标志,提醒人们抓住最佳的播种时机。

传统习俗:饮食与活动

立春不仅仅是一个天文节气,它还伴随着一系列的传统习俗,这些习俗在古代农耕社会中具有重要的社会文化意义。

在饮食方面,立春时节有着丰富的食俗。例如,吃春饼、春卷是许多地方的传统。这些食物象征着丰收与希望,人们通过这些食物来祈愿新的一年风调雨顺,五谷丰登。此外,春牛图也是立春时的一个重要文化符号。在一些地区,立春时会举行“打春牛”的活动,这是一种民间仪式,寓意着牛耕大地,预示着一年的农耕将顺利进行。

此外,立春时节,人们还会举行“迎春”庆典,表示迎接春天的到来。传统上,有的地方会通过舞龙舞狮、放鞭炮等活动来庆祝这个节气,寓意着驱逐寒冬,迎接温暖与希望。

历史案例:东周与明朝的立春习俗

在东周时期,立春具有极其重要的政治与农业意义。根据《左传》记载,周朝时期,国君每年都会举行“春耕祭”,以祈求农田丰收。这种祭祀活动不仅是农业生产的开始,更是对天地自然的崇敬,表现出古人对大自然规律的尊重。立春作为祭祀的起点,意味着整个国家的农业生产正式进入了一个新的循环。

而在明朝时期,立春的习俗变得更加丰富多彩。据《明清风俗》记载,明代的立春节庆活动包括了丰盛的宴会,百官朝拜,尤其是在都城北京,立春时的宫廷盛典堪称一时盛事。民间的“打春牛”仪式也更为盛行,这一活动象征着春天的到来和农耕的开始。通过这些活动,不仅调动了社会各阶层对农业的关注,也增强了国家对农民的凝聚力和认同感。

立春节气的现代表达

进入现代社会,尽管农业生产的方式发生了巨大变化,但立春的节气文化依然得到了很好的传承。在中国的许多地方,立春时节仍会举行传统的节庆活动。特别是在一些农村地区,虽然科技日益发展,但“打春牛”与“吃春饼”的传统依然活跃。年轻一代通过参与这些活动,感受到农耕文化的延续与历史的厚重。

同时,随着现代社会对传统文化的关注和重视,立春不仅仅是一个农业的节气,它也成为了各地文化活动的一部分。例如,在城市中,立春常常作为一个弘扬传统文化的节日,吸引着更多人参与到文化传承的活动中。这不仅丰富了节庆内容,也为年轻人了解传统文化提供了一个平台。

无论是在农耕社会还是现代社会,立春始终承载着对新一季农耕的期望,代表着一个新的开始。在今天,虽然我们已经不再依赖节气进行农业生产,但通过这些传统的习俗和节庆活动,立春依旧提醒着人们珍惜自然的馈赠,感悟岁月的轮回。

起名大全

最近更新

- 今天适合登记结婚证吗 2025年9月26日能登记结婚证吗

- 2025年05月18日是否为装修黄道吉日 今日装潢房子好吗

- 今天适合焚香吗 2025年9月21日焚香行不行是好日子吗

- 今天适合烧香拜佛吗 2025年9月21日烧香拜佛是不是好日子

- 今天适合浇筑水泥地吗 2025年9月30日浇筑水泥地当天黄历吉日吗

- 2025年05月14日这日子搬家旺不旺? 乔迁新居行不行?

- 今天适合添人口吗 2025年9月26日添人口好不好

- 今天适合洗澡净身吗 2025年9月23日这天洗澡净身宜不宜

- 五月节令变化:气候与农耕活动的紧密联系

- 今天适合洗澡吗 2025年9月21日洗澡日子好吗

- 今天适合演皮影吗 2025年9月27日演皮影是不是黄道吉日

- 今天适合清洗油烟机吗 2025年9月23日清洗油烟机是不是黄道吉日

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气