天文视角下的秋季星象与节气意义

秋季是自然界变化最为显著的季节之一,这一时期,地球在公转轨道上位置的变化以及太阳的角度改变,带来了昼夜的变化和气温的逐渐下降。而这一切,也通过天文现象和节气的演变,深刻影响着我们的生产和生活。

天文起源:秋季星象与节气的关联

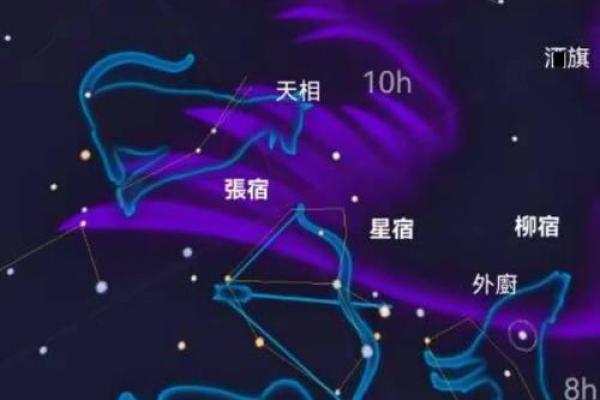

秋季星象的变化,源于地球相对于太阳的运动。在每年秋分时节,太阳直射赤道,白昼与黑夜几乎等长,标志着秋季的正式开始。紧接着,随着地球继续绕太阳公转,昼夜逐渐变短,气温下降,天象也开始显现出秋季的特征。天文学上的秋季并不仅仅与气温的变化相关,更多的是通过太阳在天球上的位置变化,体现出不同的星座和天体的显现,成为农业生产和生活方式的重要指引。

在中国古代,天文知识不仅帮助人们理解四季的更替,还与农耕密切相关。秋季的星象,尤其是秋分之后的星座变化,成为农事安排的依据。例如,秋季天幕中亮眼的星座“秋分”便代表了农事的关键时刻,暗示着收获季节的开始。

古代农耕与天文节气

古代农耕社会依赖天文现象来指导农业生产,节气成为了生活和生产的重要节点。秋分,作为秋季的标志性节气,古代农民通过天文现象来判断合适的播种和收割时机。《诗经》里有提到“秋风起,白露降”,这既是对气候变化的描述,也与天文学上的秋分现象相契合。秋分过后,气候逐渐变冷,白天的时间缩短,农民们会根据这个变化来调整作物的收割时间,确保秋粮能够及时储藏,为冬季储备充足的粮食。

此外,秋季的天文变化还影响着节令活动,例如在古代的“祭月”活动中,人们会通过观察月亮的位置和亮度来进行祭祀,以期来年风调雨顺。月亮在秋季夜空中的位置变化也是天文周期与节令文化紧密相连的体现。

星象与节令的文化传承

古代文人将天文现象与季节变化结合,通过诗词、文献记载了秋季的星象和节气对生活的深远影响。唐代诗人杜牧在《秋夕》中写道:“银烛秋光冷,山原旷其盈视,天地一色无纤尘,皓月照我心。”诗句通过描绘秋夜的景象,体现了天文现象对人心情的影响。月亮在秋季的明亮和高悬,成为了古人情感寄托的象征,而这与当时的天文观察和星象解释密切相关。

随着时间的推移,秋季节气和星象也融入了丰富的民俗活动中。如“中秋节”的起源,便与秋季月亮最圆、最明的天象有关,成为了人们团圆和祭月的传统节日。

节气与天文观测的现代表达

进入现代社会,虽然科技的进步让我们可以更精确地计算天体的运动轨迹,但秋季的节气和星象文化依然深深植根于人们的生活中。许多人在秋季依然保持着传统的中秋团圆和赏月活动,利用现代天文设备进行观测,不仅增加了对天体的了解,也让古老的天文知识焕发了新的活力。

现代天文爱好者通过望远镜观察星空,秋季星座的观测成为了一个重要的活动,尤其是在秋分前后,清澈的天空与明亮的星辰交相辉映,使得人们对天文现象有了更多的兴趣与关注。同时,越来越多的文化节庆活动,如秋季星空露营、天文观测活动等,吸引了大量年轻人参与,成为现代人对传统文化和天文知识的一种传承方式。

起名大全

最近更新

- 今天适合竖立墓碑吗 2025年9月25日竖立墓碑宜不宜

- 2025年04月27日开业是好日子吗? 今日营业适合吗?

- 今天适合祭祀祖先吗 2025年9月22日是适合祭祀祖先的最佳吉日

- 今天适合立牌匾吗 2025年9月27日是不是适合立牌匾的好日子

- 今天适合祀灶吗 2025年9月23日是不是祀灶最合适的日子

- 揭秘2019年:这些神秘吉日,你的运势将有何不同?

- 今天适合磉石安放吗 2025年9月22日磉石安放当天黄历吉日吗

- 今天适合祭祀先人吗 2025年9月21日祭祀先人是不是适合的吉日

- 今天适合立券吗 2025年9月25日是不是适合立券的好日子

- 婕字五行属什么?适合女孩的婕字取名组合推荐

- 今天适合移徙迁居吗 2025年9月25日是不是移徙迁居最合适的日子

- 今天适合祭拜吗 2025年9月21日祭拜当天可不可以

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气