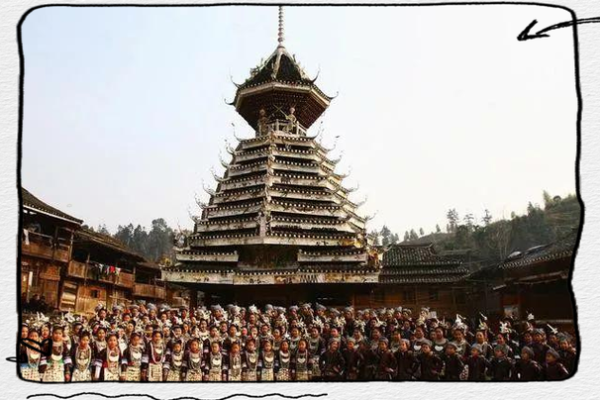

侗族大歌节:传承千年的音乐与养生哲学

侗族大歌节是侗族人民的传统节日,已有千年历史,既是一次音乐盛宴,也是与养生哲学密切相关的文化庆典。这一节日不仅仅是对音乐艺术的展示,更融入了侗族特有的农业文化、天文观念以及民间习俗,对人们的身心健康起到了积极的促进作用。

起源:农耕与天文的深厚底蕴

侗族大歌节的起源与农耕文化息息相关。侗族是以农业为主的民族,尤其擅长水稻种植,因此,农田的生产周期对侗族人们的生活方式和节庆安排有着深远的影响。大歌节通常安排在春耕之后,正是农忙的间隙期。在这时,侗族的劳作生活相对较为宽松,歌节成为了人们放松、交流和休养生息的时刻。

天文观念在侗族文化中占据重要地位。侗族人民崇拜自然,认为人与自然的和谐关系是宇宙运行的根本。因此,侗族大歌节的安排常与天体的运转、季节的变迁密切相关。这种天文观念深深扎根于侗族人心中,使得大歌节不仅仅是一场音乐盛会,更是一个融汇天地人和的养生节庆。

传统习俗:饮食与活动的养生哲学

侗族大歌节的饮食习俗与养生哲学密不可分。在这个节日里,侗族人民常会准备丰富的食物,其中包括米饭、腌菜、野菜、粽子等。这些食物都具有养生保健的功效,特别是米饭,作为主食,富含碳水化合物,能够提供充足的能量;而腌菜、野菜则富含维生素,具有清热解毒、增强免疫力的作用。整个节日的饮食安排符合侗族人对于“食补”理念的理解。

在活动方面,侗族大歌节最具特色的当属歌唱活动。侗族大歌是一种多声部合唱的民间艺术形式,强调集体合作与和谐。这种歌唱不仅是侗族人民情感表达的方式,也与养生哲学紧密相关。通过歌唱,人们不仅能陶冶情操,释放压力,还能促进呼吸和血液循环,达到身心的调养。

元代侗族大歌节的文化传承

元代,侗族大歌节的传统活动已经逐渐形成了完整的仪式体系。据《侗族史》记载,在元代的侗族大歌节中,歌唱活动与天文祭祀紧密相连。在这个时期,侗族人民通过歌唱的方式来祈求丰收,并举行祭天活动,以表达对自然的敬畏与感恩。元代的侗族大歌节不仅为农业生产提供了精神支持,也成为了侗族文化的一部分,代代相传。

清代的歌节与健康文化

清代的侗族大歌节则在饮食和健康方面有所发展。此时,侗族人已经将歌节与饮食文化结合起来,强调节庆期间通过歌声、舞蹈以及传统饮食的方式来达到身心放松的目的。尤其在食材的选择上,侗族人民会优先选择具有保健作用的天然食物,如野菜和山珍,这些食物在滋养身体的同时,也展现了侗族养生哲学中对自然的敬畏与尊重。

侗族大歌节的现代表达

随着现代社会的发展,侗族大歌节的传承并未中断,反而得到了更广泛的关注和保护。如今,许多地方仍然会举办大歌节,尤其是在侗族聚居区,歌唱活动已成为弘扬民族文化、传递养生理念的重要途径。在现代传承中,侗族大歌节的音乐形式逐渐走向舞台和电视荧屏,吸引了越来越多的观众。而在养生方面,侗族传统的饮食和生活方式也受到了现代人们的重新审视,许多人通过参与节庆活动,感受其养生哲学,享受由歌声、饮食和民俗带来的身心愉悦。

侗族大歌节不仅是一次文化的传承,更是一次身心的疗养。在这一节日里,音乐、饮食、活动等元素共同构成了独特的养生哲学,传递着侗族人民对自然、生命和健康的深刻理解。

起名大全

最近更新

- 今天适合盖洗手间吗 2025年9月22日盖洗手间当天可不可以

- 今天适合牛只购买吗 2025年9月25日当天可不可以牛只购买

- 今天适合理发吗 2025年9月27日理发是不是最佳吉日

- 今天适合砌灶台吗 2025年9月26日砌灶台是不是黄道吉日

- 今天适合理发吗 2025年9月21日是不是理发好日子

- 今天适合焚香祈福吗 2025年9月29日这天能焚香祈福吗

- 今天适合疾病就医吗 2025年9月28日疾病就医好吗

- 2025年农历四月十一乔迁符不符合黄道吉日 今日乔迁入住是好日子吗?

- 今天适合牛只购买吗 2025年9月27日当天可不可以牛只购买

- 今天适合理发吗 2025年9月25日是不是理发好日子

- 唯字男孩名字:属性属火/水/木等的专属寓意解析

- 今天适合理发吗 2025年9月22日理发是不是好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气