寒食节:祭祖扫墓,弘扬忠孝文化

寒食节作为中国传统节日之一,已经有着几千年的历史,它的根源深植于中国古老的农耕文化与天文观念中。这个节日的由来、习俗以及它在今天的传承,依然传递着忠孝文化的深刻内涵。寒食节不仅仅是一个祭祖扫墓的日子,更是承载着中国古代人文精神的重要文化符号。

寒食节的起源

寒食节的起源与中国古代天文历法密切相关。据史书记载,寒食节最初是为了纪念春秋时期的介子推。介子推是晋国的忠臣,曾在晋景公逃难时,因饥寒交迫,用自己的大腿肉为国君解困。晋景公复国后,未能封赏介子推,介子推带母归隐山林。在一次春天的扫荡中,晋景公误杀了介子推,介子推在寒食节的日子自焚殉国,这也成为寒食节的纪念背景。

从天文的角度来看,寒食节通常出现在清明节前,天气寒冷而尚未温暖的时节,恰逢春季的交替。这一时节,古人借此节日通过祭祀活动来表达对祖先的怀念与对自然变换的尊重。

传统习俗:祭祖扫墓与饮食文化

寒食节的传统习俗主要有祭祖扫墓和食用冷食两大特点。祭祖扫墓是寒食节最为重要的活动之一,继承着中国人崇敬祖先、报答父母恩情的传统。家庭成员通常会在此时清扫祖坟、上香、献花,表达对先人的敬意。寒食节祭祀的仪式通常庄重而简洁,祭品以糯米、果品为主,寓意着对先人的怀念与尊重。

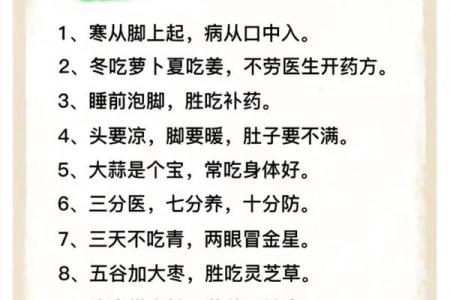

在饮食方面,寒食节有着鲜明的传统。古人因为此时天气寒冷,火种尚未完全恢复,因此寒食成为了一种特殊的饮食习惯。寒食节的食物大多是冷食,如冷馍、冷糕、果脯等。通过不生火、不做饭,表达了对先人“寒食”的敬意。这一习俗不仅体现了节令与饮食文化的结合,也展现了人们对自然变化的适应和敬畏。

介子推的忠孝

寒食节的最著名历史人物便是介子推,他以忠孝的精神为后人所传颂。介子推在晋景公复国后本应受到嘉奖,却因国君的忽视,选择隐居山林。介子推的忠诚和对国君的恭敬使他成为了历史上忠孝并重的典范。即使在遭遇不公时,他仍然保持对国家和君主的忠诚,最终自焚殉国,成为中国忠孝文化的象征。寒食节的祭祀活动便是为了纪念这位忠臣,表达了对忠孝精神的传承。

屈原的忠诚与牺牲

除了介子推,屈原同样是中国古代历史上忠诚与牺牲精神的代表。屈原作为楚国的政治家和诗人,在其一生中,始终坚持为国家的命运和人民的福祉而奋斗。当屈原目睹国家的衰败和自己的理想无法实现时,他毅然投江自尽。屈原的忠诚精神不仅影响了古代中国,还通过端午节的习俗得到传承。屈原的故事与寒食节虽直接关联不大,但其忠诚与自我牺牲的精神与寒食节传递的忠孝文化具有共通之处。

家庭与社会的结合

在现代社会,寒食节的传承不仅仅是单纯的祭祀活动,更与家庭和社会的结合密切相关。随着生活节奏的加快,许多人可能无法回到家乡扫墓,但依旧会在这个节日通过线上祭祀、家庭聚餐等形式,表达对祖先的敬仰与思念。此外,寒食节的忠孝文化也渗透到了现代教育和家庭价值观中,成为推动现代家庭和社会和谐的重要力量。现代人通过这一天的活动,不仅缅怀先人,更传承了敬老尊贤、孝顺父母的传统美德。

寒食节通过祭祖扫墓的方式,弘扬了忠孝文化,展现了中国古代对天命的尊重、对祖先的敬仰以及对家族的责任感。这个传统节日,无论在历史的长河中,还是在现代社会中,都有着深远的文化意义。

起名大全

最近更新

- 2025年04月28日是否是提车吉日 今日提车好吗

- 2025年05月14日算不算搬家好日子? 搬家入伙吉日指南

- 2025年04月28日提车是上上吉时吗? 今日提新车有没有问题?

- 满族的元宵节:从灯谜到家族团圆的文化内涵

- 女孩名字用沫字的寓意解析及五行属性说明

- 2025年04月27日开业合适吗 今天开市做生意行不行

- 12月搬家吉日抢先看:你的好运气,就在这几个日子

- 寒食节:祭祖扫墓,弘扬忠孝文化

- 中秋节背后的天文奥秘与月亮的传说

- 2025年05月08日乔迁适合吗? 今日乔迁入住是好日子吗?

- 2025年农历四月十四是否属于领证吉日? 领证黄道吉日查询

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日吗? 今日乔迁搬家能算好日子吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气