国庆与天文现象:秋季观星的最佳时机

秋季是一个适合观星的季节,尤其是国庆期间,天气逐渐转凉,夜空更加明朗,是观赏星空的最佳时机。从古代的农耕社会到现代,秋季的天文现象一直与人们的生活息息相关,尤其是在节庆时,观星的活动既有文化传承,也包含着丰富的天文知识。

天文现象的起源与农耕文化的结合

在古代,天文现象常常与农业生产密切相关,秋季的星空给农民提供了重要的指导。在中国传统农耕文化中,秋季被认为是丰收的季节,尤其是在秋分时节,昼夜平分,是决定秋收成败的关键时刻。古人依据天象的变化,来预测天气变化和作物的生长情况。

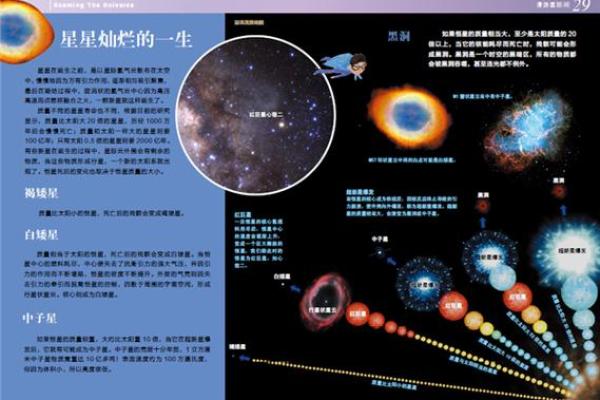

秋季的星空中,最为显眼的天体之一便是“秋季四大天王”——金星、木星、土星和火星。它们在秋天的夜空中格外明亮,成为了古人观星的重要参考对象。古代天文学家通过对这些行星运行轨迹的观察,发掘出了丰富的天文知识,并将这些天象与农耕的节令相结合,指导着农业生产。

历史案例:西汉时期的天文记载与节令观星

西汉时期,天文学家已开始重视天象与农耕的关系。汉代天文学家董仲舒在《春秋繁露》中提到过秋分时节的天象变化,他结合天象来预测农业生产的情况,并将天象的变化与季节变化进行对比。他指出,秋季的星空变化为农民提供了重要的天文指引,特别是“北斗七星”的位置变化,帮助农民判断秋季的天气走势。

此外,在古代的秋季节令中,人们常常举行祭天仪式,以表达对丰收的祈愿。在这些活动中,天文现象是不可忽视的部分。通过观测秋季星空,古人试图通过天上的“神灵”来寻求自然界的和谐与丰收。

历史案例:唐代的秋季观星与文化活动

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,秋季的天文现象与节庆活动紧密相连。唐代诗人杜牧的诗《秋夕》中便有“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”之句,展现了秋季夜晚的宁静与美丽。此时正值国庆时节,古人通过观星活动来表达他们对秋季丰收和安康的祈愿。

在唐代的秋季,人们不仅仅满足于在夜空下欣赏星辰,更通过天文观测活动来增进对自然的了解。这些活动在一定程度上促进了古代天文学的发展,也反映了当时社会对星空的敬畏与热爱。秋季的夜空,因其清澈而无云,成为了诗文与天文学交织的富饶土壤。

科技与传统的结合

随着科技的发展,现代人观星的方式发生了变化。尽管科技让我们可以通过天文望远镜更加精确地观测星空,但秋季观星的传统并没有消失。如今,许多天文爱好者和家庭选择在国庆期间外出,寻找适合的地点进行观星活动,感受古人对星空的敬畏和喜爱。

同时,天文爱好者也开始利用智能手机和相关应用程序,跟踪秋季星空中的行星和星座。例如,天文爱好者在国庆期间,可以通过应用软件观察到金星、火星等亮星的动态变化,享受一种与古人相同的观星体验。在这种科技与传统结合的活动中,不仅能够深入了解秋季星空的天文现象,还能传承与弘扬这份独特的文化遗产。

在现代社会,秋季的观星活动已成为人们放松心情、亲近自然的一种方式。通过观察夜空中的星星与行星,现代人既能获得天文知识,又能在繁忙的生活中找到片刻的宁静。

起名大全

最近更新

- 今日是孩子收养吉日吗 2025年9月28日孩子收养当日有没有讲究

- 2025年9月22日几点旅游观光吉利 旅游观光几点是吉时

- 2025年05月08日是否符合乔迁吉日? 乔迁入住能行吗

- 养生法:迎寒季节的身体调理方法

- 今日是向观音祈求生育吉日吗 2025年9月22日向观音祈求生育宜不宜

- 2025年9月23日几点举办婚礼最合适 举办婚礼几点是吉时

- 姓梁取涵养深的名字,女孩名字怎样取更有韵味?

- 今日是复查吉日吗 2025年9月29日复查这天能吗

- 2025年9月22日几点搭牲畜棚最合适 搭牲畜棚吉时查询

- 今日是向观音祈求生育吉日吗 2025年9月21日向观音祈求生育宜不宜

- 2025年9月22日几点建造地基最好 建造地基几点几分是吉时

- 今日是回娘家吉日吗 2025年9月21日当天回娘家黄历吉利吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气