五一劳动节:如何通过传统习俗与现代应用相结合

五一劳动节作为全球许多国家的劳动者节日,具有重要的历史背景和文化意义。在中国,这一节日与悠久的农耕文化和传统习俗有着深厚的联系。近年来,随着现代社会的变迁,劳动节不仅保留了传统的庆祝活动,也融入了许多现代应用,成为了纪念劳动者和弘扬劳动精神的重要日子。

劳动节的历史起源:农耕与天文

五一劳动节的起源与古代的农耕活动和天文现象密切相关。中国古代农业社会的节令活动往往与天文和气候变化相联系,五一前后正是春耕季节的开始,农民在这个时候迎来了一年的第一次大规模耕种。在农耕文化中,劳动被视为对自然的敬畏和与天地万物的和谐共生。

从天文角度来看,五一节气的时令变化标志着春季的结束和夏季的开始,农作物的生长进入了关键时期,劳动者的辛勤劳作在这时尤为重要。古人认为,春季是一年四季中最具生命力和希望的季节,五一劳动节的设立也象征着对自然的感恩与对劳动的尊重。

传统习俗:饮食与活动

在中国传统习俗中,五一节日通常与丰收和团圆的意义紧密相连。不同地区的人们会根据当地的风俗,举办各种庆祝活动,如祭祀、舞龙、唱戏等。这些活动不仅具有庆祝的意义,也是对劳动者辛勤工作的致敬。

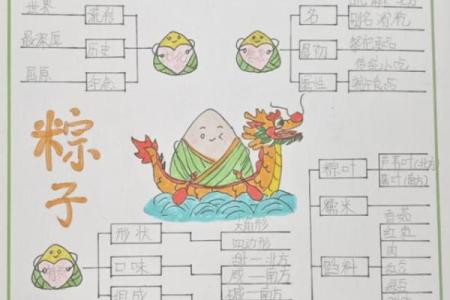

饮食方面,许多地方会在五一期间制作特殊的食品,以此来表达对劳动的崇敬。例如,在一些地方,人们会做粽子、糯米团等寓意丰收和团圆的食品。传统饮食文化与劳动节的结合,不仅是对历史习俗的传承,也让现代人感受到节日的温暖与和谐。

除了饮食,五一节期间的各种集体活动也颇具代表性。例如,传统的舞龙舞狮、拔河比赛等,展示了劳动人民团结协作的精神。这些活动不仅在传统节日中占据重要地位,而且随着时间的推移,逐渐融入了现代社会的文化生活之中,成为了社区和家庭团聚的亮点。

历史案例:农耕社会的劳动节庆

在中国古代,劳动节的庆祝与农耕社会的生活密切相关。春耕节作为中国传统节日之一,便与五一劳动节的时节非常接近。古代的农民会在春耕时节举行祭祀活动,祈求土地神保佑一年的农作物能够顺利生长。这种活动表达了劳动人民对大自然的敬畏和对劳动成果的期望。

例如,唐代的《农书》就详细记载了春耕的仪式与节令活动,其中有专门的祭祀和劳作安排,体现了当时劳动节庆的文化内涵。这些历史传统的活动,虽然在形式上与现代的劳动节庆有所不同,但它们对劳动的尊重和劳动者的赞美则是一脉相承的。

劳动节的创新庆祝

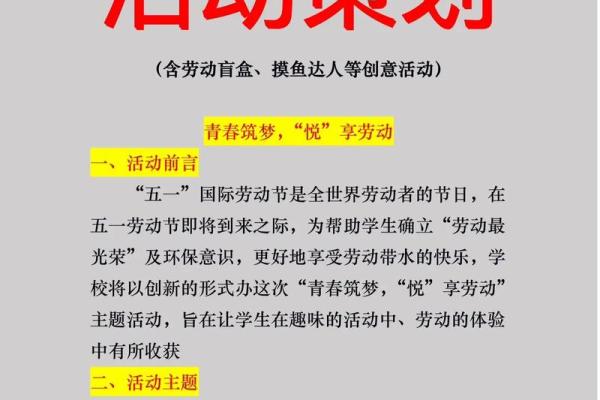

随着时代的发展,五一劳动节的庆祝活动已不再局限于传统的祭祀和民间活动。在现代社会,劳动节逐渐成为了一个广泛的公共节日,社会各界通过各种形式表达对劳动的尊重与认可。

在当代,劳动节的庆祝活动已经不仅仅局限于传统的民间习俗。许多城市会组织集体劳动竞赛、义工活动、企业团建等,劳动者的贡献得到了更广泛的肯定与赞扬。此外,现代科技的发展使得劳动节也与创新、科技劳动紧密相连。网络平台上的线上活动和公益项目,成为了劳动节庆的重要组成部分。通过现代的庆祝形式,劳动节不仅体现了对传统的尊重,也展现了对时代进步和劳动者新贡献的认可。

这一切都说明了劳动节从传统到现代的文化传承不仅仅是对过去的回顾,也是对当代社会劳动价值的重新诠释。五一劳动节通过传统与现代的结合,成为了全球劳动者团结、奋斗与尊严的象征。

起名大全

最近更新

- 今日是入宅新房吉日吗 2025年9月23日入宅新房当天黄历吉利吗

- 2025年9月21日几点立碑吉利 立碑几点是吉时

- 今日是修防水坝吉日吗 2025年9月21日修防水坝当日有没有讲究

- 2025年9月21日几点放贷最合适 放贷吉时查询

- 揭秘农历12月27:隐藏的神秘节日,你了解多少?

- 今日是入住新房吉日吗 2025年9月23日当天可不可以入住新房

- 2025年04月21日算不算安门好日子? 今天安装入户门是好日子吗?

- 今日是修防水坝吉日吗 2025年9月26日修防水坝当日有没有讲究

- 2025年9月21日几点打通隔断吉利 打通隔断吉时查询

- 2025年农历四月廿六是否宜订婚? 提亲是否合适宜?

- 今日是入棺仪式吉日吗 2025年9月27日是否适宜入棺仪式

- 2025年9月21日几点离婚手续最合适 离婚手续几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气