从农耕到天文,解析中国传统节日的顺序与意义

中国传统节日是中华文化的重要组成部分,它们不仅反映了古代人民的生活智慧和文化传承,还与自然天象和农耕活动密切相关。从春耕到秋收,再到对天文现象的关注,节日的形成与这些因素息息相关。通过解析节日的起源、习俗以及历史和现代的传承,我们可以更好地理解中国传统节日的深远意义。

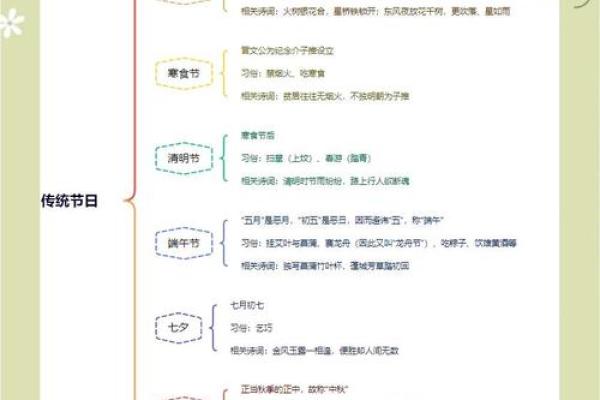

春耕的象征——清明节

清明节作为中国传统节日之一,源自古代农耕社会对春耕的重视。清明节通常在每年4月4日至6日之间,正是春耕时节。根据《礼记》中的记载,清明节是祭祖和扫墓的日子,强调的是对祖先的尊敬与怀念。农耕社会的人们在此时祭拜祖先,祈求丰收,同时进行扫墓活动,表现了对自然和先人的敬畏。清明时节,春雨绵绵,大地复苏,是播种的季节,祭祖和扫墓的传统正体现了对祖辈劳作的尊重和继承。

在传统习俗方面,清明节期间人们会踏青、放风筝,寓意着驱逐邪气、祈求健康。这些活动的背后体现了人们希望在新的一年里,能够像清明时节一样生机勃勃,平安健康。此外,清明节的食物也有讲究,青团是当地人常吃的食品,象征着春天的绿色与新生。通过这些习俗,清明节不仅是农耕周期中的一环,也是人与自然和祖先之间深厚联系的体现。

天文观测的启示——中秋节

中秋节的起源与天文有着密切的关系。每年农历八月十五日,正值秋高气爽,月亮最圆最明,天文学的意义在这个节日中得到了深刻的体现。《周礼》中提到,中秋节的设立不仅是为了庆祝丰收,也与天文学对月亮的观察和敬畏有关。古人通过天文观测,确认了这个时节的月亮最为圆满,象征着团圆和丰收。中秋节因此成为了家人团聚的重要时刻。

在传统习俗方面,中秋节的食物——月饼,是节日的核心象征。月饼的圆形象征着圆满和团聚,寓意着家庭成员间的和睦与共融。此外,赏月活动也是这一节日不可缺少的习惯,古人常在月光下宴饮、吟诗,表达对自然美景的欣赏与对家人团圆的渴望。通过这些习俗,中秋节成为了对月亮和家庭的双重礼赞,也反映了中国文化中对天文学的尊重。

现代传承——春节

春节作为中国最重要的传统节日,其传承不仅展示了农耕文明的根基,也展现了对传统文化的现代诠释。春节最早的起源与驱鬼避邪、祈求来年丰收有关,尤其在农耕社会中,人们通过节庆活动来祈祷风调雨顺、五谷丰登。根据《史记》记载,春节的庆祝活动最早在秦汉时期便已形成,节庆期间的祭祀活动以安宅镇煞、祈求农作物的丰收为主。

今天,春节的习俗得到了现代社会的广泛传承和创新。人们在春节期间会回家团聚,吃年夜饭、放鞭炮、包饺子等,这些活动仍然与传统的农耕社会背景紧密相关。尽管现代社会的生产方式发生了巨大变化,但春节的核心价值观——团圆与祈愿仍然没有改变。春节也成为了中国文化走向世界的重要载体,是对传统文化的传承与创新的体现。

中国传统节日不仅是对历史和天文现象的回应,也在各个历史时期逐步演变,融入了人们的生活与文化中。从清明节的农耕祭祖,到中秋节的天文观察,再到现代社会对春节的继承与创新,每个节日背后都蕴藏着丰富的文化内涵和历史智慧。这些节日既是人们与自然、与祖先的互动,也是对未来的期许与祝福。

起名大全

最近更新

- 今天适合更换电表吗 2025年9月28日当日更换电表有没有讲究

- 今天适合梁木安装吗 2025年9月25日梁木安装日子好吗

- 今天适合更换水龙头吗 2025年9月28日更换水龙头行不行是好日子吗

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月24日这天桥梁竣工可不可以

- 今天适合桥梁连接吗 2025年9月29日是不是桥梁连接的好日子

- 豪字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 今天适合更换房门吗 2025年9月24日更换房门合适吗

- 今天适合春游吗 2025年9月25日是不是春游好日子

- 今天适合新家搬迁吗 2025年9月22日新家搬迁是不是黄道吉日

- 2025年04月30日是否属于结婚吉日? 适合办婚礼吗?

- 今天适合栽种植树吗 2025年9月21日栽种植树能吗

- 今天适合收养领养吗 2025年9月28日是不是收养领养好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气