养生传统与五行调和的智慧

古人注重与自然和谐共处,通过细腻的观察,逐渐总结出一套与天地自然相契合的养生理念。这些智慧不仅体现在日常饮食、作息中,更涵盖了天文、农耕等各个方面的生活实践。五行理论便是其中的核心之一,它通过金、木、水、火、土五种元素的相互关系,指导人们如何调和身体与环境的关系。

五行理论的起源

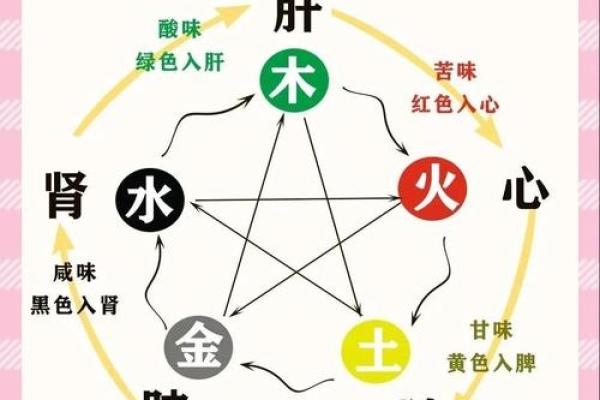

五行理论的最早起源可以追溯到中国的古代农耕社会。古代中国的农业社会依赖四季变化来安排耕种,而天文的变化又直接影响到季节的更替。五行思想的形成正是基于天文与农耕的观察。金、木、水、火、土五行分别与不同的季节、气候、五脏等相关联。每一个元素都有其特定的属性和相互制约的关系,形成了生生不息的循环。例如,春天木旺,夏天火旺,秋天金旺,冬天水旺,土则调和五行之气。这样的循环关系揭示了天地万物的生生不息和阴阳平衡的智慧。

传统习俗中的五行调和

传统的饮食与日常活动中也常常体现出五行调和的理念。例如,在春夏秋冬的四季变化中,食物的选择往往根据五行的属性来调整。春季属木,适宜食用一些温和、助长气血的食物,如绿叶蔬菜和新鲜水果,以助于清除体内的湿气,增强肝脏的功能。夏季属火,宜食用清凉、解暑的食物,如西瓜、黄瓜等,帮助降火。秋季属金,应多吃一些润燥的食物,如梨、白萝卜等,以润肺止咳。冬季属水,宜食用一些滋补的食物,如黑豆、羊肉等,帮助保暖,增强肾气。

在日常活动中,五行调和的思想也体现在古人的作息安排上。古人强调顺应自然规律,早睡早起,白天活动,夜晚休息。通过早睡早起的方式调节体内阴阳,符合五行中阴阳互根的原则。比如,早晨是阳气最旺盛的时候,适合进行晨练、呼吸新鲜空气;夜晚则适合静养,保证充足的休息,以维持体内的阴阳平衡。

历史案例之一:中医理论中的五行运用

在中国古代医学中,五行理论贯穿于整个医学体系。例如,《黄帝内经》中提到,人的身体健康与五行相互对应,五脏五腑与五行紧密联系。肝属木,心属火,脾属土,肺属金,肾属水。通过五行的调和,可以达到养生与治疗的效果。医生通过望、闻、问、切四诊法,结合五行理论,分析患者的病因,并制定出对应的治疗方案。通过调整饮食、生活习惯以及药物的使用,帮助患者恢复五脏的平衡,促进身体的自愈。

历史案例之二:风水与五行调和

风水学中也深受五行理论的影响。风水师通过对住宅周围环境的分析,调整风水布局,以达到人与自然环境的和谐相处。比如,风水师根据住宅的方位与五行的对应关系,来决定住宅的颜色、装饰和家具的摆放位置。北方属水,适合使用黑色、蓝色调的装饰;东方属木,应使用绿色、青色来促进家庭成员的健康与事业运势。通过这样的调整,风水学认为能够调和环境中的五行气场,从而改善家人的运势和健康。

五行调和在当代养生中的运用

在现代社会,虽然人们的生活方式发生了很大的变化,但五行调和的养生理念依然得到广泛传承。许多现代的养生方法,如瑜伽、太极、气功等,都与五行理论有着密切的联系。这些运动形式通过调节气息、活动方式和姿势,帮助人们恢复身心的平衡。在饮食方面,现代人也开始更加重视食疗与营养的平衡,注重食物的五行属性和营养成分。例如,在一些中医养生馆,食疗师会根据顾客的体质和五行属性,推荐相应的饮食计划,帮助调节体内的阴阳和五脏功能。

起名大全

最近更新

- 今天适合更换电表吗 2025年9月28日当日更换电表有没有讲究

- 今天适合梁木安装吗 2025年9月25日梁木安装日子好吗

- 今天适合更换水龙头吗 2025年9月28日更换水龙头行不行是好日子吗

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月24日这天桥梁竣工可不可以

- 今天适合桥梁连接吗 2025年9月29日是不是桥梁连接的好日子

- 豪字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 今天适合更换房门吗 2025年9月24日更换房门合适吗

- 今天适合春游吗 2025年9月25日是不是春游好日子

- 今天适合新家搬迁吗 2025年9月22日新家搬迁是不是黄道吉日

- 2025年04月30日是否属于结婚吉日? 适合办婚礼吗?

- 今天适合栽种植树吗 2025年9月21日栽种植树能吗

- 今天适合收养领养吗 2025年9月28日是不是收养领养好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气