重阳节:登高望远,弘扬敬老传统

重阳节是中国传统的重要节日之一,距今已有千年以上的历史。这个节日的庆祝方式及其象征意义,承载着对祖先的敬仰与孝道的传承,至今依然受到广泛的传承与发扬。

起源与历史背景

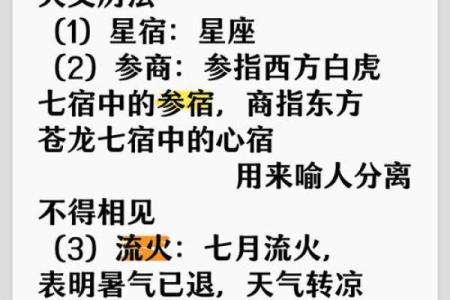

重阳节最早起源于古代的农耕社会,尤其与天文知识密切相关。古代的中国农民将重阳节定在每年的农历九月初九,这一时节正是秋高气爽、气候宜人的时刻。天文学上,九月九日是“阳气”最为旺盛的日子,数字“九”又代表着长寿和吉祥。因此,重阳节也有着“长寿节”的美称。古代文人将这一日称为“重九”,这是因为“九”在古代文化中象征着极致,故此日具有特殊的意义,寓意着天命长久和吉祥。

此外,重阳节还与农业的收获周期密切相关。秋天正是农田一年的收成期,重阳节则成为了一种感恩与庆祝的节日,祭拜祖先和祈求丰收成为了最重要的活动。

传统习俗

重阳节的传统习俗丰富多彩,尤其以登高望远和佩戴茱萸两项活动最为突出。登高望远是重阳节的一个重要习俗,它的象征意义十分深刻。根据《礼记》的记载,登高不仅有利于锻炼身体,也寓意着人们在生活中不断追求更高的目标,寓意着“人生志在四方”。同时,登高也代表着对祖先的敬仰和对生命的珍惜,许多人会在重阳节期间登上高山或高楼,祈求安康和长寿。

另一个传统习俗则是佩戴茱萸。茱萸是一种具有强烈香气的植物,古人相信它具有驱邪避灾的功效。因此,在重阳节这一天,人们常常将茱萸佩戴在身上,以期避邪消灾,保持身体健康。

东晋王羲之的重阳节

东晋时期,王羲之作为著名的书法家,对重阳节有着独特的理解和传承。在王羲之的《兰亭集序》中,他描述了当时一群文人雅士在重阳节期间的聚会活动,大家在山水之间登高望远,交流诗文,畅谈人生。王羲之通过这场聚会表达了对传统节日的敬重以及对自然的敬仰,特别是在重阳节这个象征着长寿和健康的时刻,文人们通过诗词和书法传达了对祖先的尊敬与对生命的珍惜。

唐代杜甫的诗歌

唐代诗人杜甫也有许多关于重阳节的诗作,其中最具代表性的是《登高》。这首诗通过写景抒发了诗人对重阳节的独特感受。杜甫在诗中表达了自己在重阳节登高时的情感波动,他感叹生命的短暂和无常,并借此表达了对祖先的怀念与敬仰。杜甫的诗作为我们提供了对重阳节的深刻文化解读,成为后世传诵的经典之作。

敬老爱老的社会责任

随着社会的进步与发展,重阳节的传承不仅停留在传统习俗上,还逐渐加入了现代社会的实际需求。尤其是在当代社会,重阳节成为了弘扬孝道和敬老文化的重要时刻。每到重阳节,许多地方都会组织敬老活动,关爱老年人,送上节日的祝福和帮助。社区中会开展一系列关爱老年人的活动,如健康讲座、老年文艺演出、送医送药等,这些活动体现了现代社会对老人群体的尊重和关爱。

重阳节在现代社会的意义已经不再仅仅局限于祭祖和祈福,它更是一种社会责任的体现。通过这一节日,我们不仅仅是在表达对老人的敬爱,还在思考如何为老年人创造更好的生活环境,让他们享有更多的关怀与温暖。

重阳节的传承,不仅是一种节日习俗的保持,更是一种文化精神的延续。从古代到现代,这一节日始终在传递着对生命、对长寿的祝愿,以及对老人群体的尊重与关怀。在今天,重阳节已不再是单纯的节庆,它蕴含的敬老爱老精神深深影响着每个人的生活。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气