清明节日期与祖先祭祀与自然养生

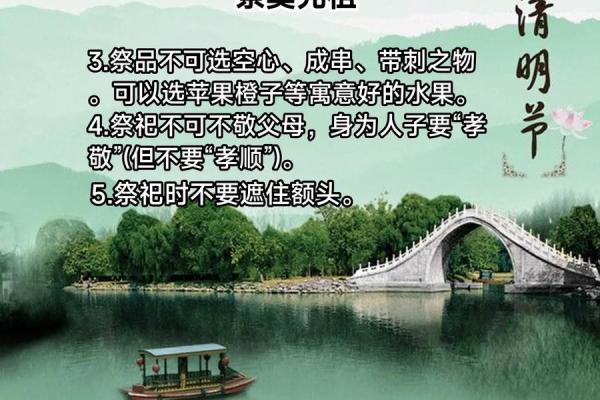

清明时节,春意渐浓,天地之间充满了生机。这个时节,人们通常会进行祭祖活动,表达对先人的敬仰之情,同时也注重身体的养生。它不仅是一个祭祀的时刻,还是与自然养生息息相关的节令,具有深厚的文化内涵。

清明节的农耕起源

清明节最早可以追溯到农耕社会,它是春季播种的重要时刻之一。农历四月,正值春耕时节,古人通过清明来判断一年农事的开展。在古代,农业社会的人们特别重视天象与气候的变化,清明节气正好对应春季的阳气逐渐充盈,这为农田播种提供了最佳的时机。人们通过祭祀和祈福活动,期望得到自然的馈赠,确保一年的丰收。此时,天地生机勃发,万物复苏,清明祭祖的习俗也源于这种对自然和先祖的敬重,体现了古人对生命循环的深刻理解。

清明节的天文背景

清明节所对应的节气,是二十四节气中的第五个节气,代表着“清明时节雨纷纷”,天气逐渐温暖,雨量增多,万物开始生长。天文学上,清明节的形成与太阳的黄经度密切相关。每年清明节时,太阳黄经达到15度,标志着春天的全面到来。古人根据天文现象制定了节令,以此作为农耕和生活的指导。清明节的气候特点和天文周期,帮助农人预测农作物的生长周期,同时也影响着传统的生活习俗,包括祭祖、扫墓、春游等。

唐代的清明祭祀

唐代是中国历史上文化高度发展的时期,清明节的祭祖活动在这一时期得到了极大的弘扬。唐代皇帝每年都会在清明节举行盛大的祭祖仪式,以示对先祖的敬重与怀念。民间则普遍遵循祖先祭祀的传统,家庭成员会在此时祭拜祖先的墓地,准备丰盛的祭品,并进行烧香、献酒等仪式。这些活动不仅表达了对先人的崇敬之情,也强调了家族与自然的和谐关系。在唐代,清明节成为了祭祀、团聚、饮食和文艺活动的重要时刻,甚至有诗人如杜牧在清明节写下“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”这样的脍炙人口的诗句,生动体现了这一节令的氛围。

宋代的清明养生

宋代人特别重视节令养生,清明节期间的饮食和活动被视为保持健康、增强体力的重要时机。宋代名医张仲景在《伤寒杂病论》中提到,清明时节天气湿润,气温适宜,容易滋生体内湿气,这时候需要通过饮食调节来预防和治疗因湿气引起的健康问题。因此,在清明节期间,宋代人常食用具有清热解毒、健脾利湿功效的食物,如清汤、绿豆汤和各类时令蔬菜。此外,宋代人还喜欢在清明时节进行踏青活动,既能呼吸新鲜空气,又能通过活动增强身体的免疫力。通过这些方式,清明节成为了养生与保健的重要时刻。

现代的清明节传承与创新

进入现代社会,清明节的祭祀活动虽然依然保持着传统,但更多的注入了人们对现代生活方式的适应。随着生活水平的提高,现代人在清明节的祭祖活动中,逐渐从传统的祭品和礼仪中汲取灵感,同时加入了环保和科技的元素。例如,许多地方开始推行环保祭扫,倡导通过线上祭拜的方式进行清明祭祀,不仅减少了纸钱的燃烧污染,也方便了无法亲自到墓地祭拜的人们。与此同时,现代人越来越注重通过清明节的养生理念来提高自身的身体素质,很多人选择在这一节气进行春季养生,参加户外健身活动,调整饮食习惯,以顺应大自然的节律,增强身体的抵抗力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气