今晚的节气与养生:如何在二十四节气中调整你的作息?

随着二十四节气的推移,我们的作息和生活方式也应当随之调整。这不仅是因为节气本身的变化,更因为这些变化源自农耕和天文的规律,对我们的身体健康和生活有着深远的影响。通过调整作息,可以更好地顺应自然节律,保持身体的平衡与健康。

二十四节气的起源与意义

二十四节气起源于古代的农耕文化,早在公元前5世纪,古人就通过观察天象、气候变化,制定了这一体系。二十四节气不仅反映了太阳在黄道上的运行情况,还结合了当时人们的农耕生产需求。例如,立春标志着春天的开始,是播种的好时机;秋分则意味着秋季农作物的丰收。而这些节气变化,也暗示了气候变化对人体健康的影响,古人通过这些规律调整作息,保证身心健康。

传统习俗中的作息调整

每个节气的到来,古人都有一套与之对应的生活习惯,这些习惯不仅体现在饮食上,更体现在作息时间的安排。例如,春天万物复苏,气候温暖,古人常常早睡早起,利用充足的日光时间进行农耕或日常活动。而秋冬季节,天色渐晚,古人则适时调整作息,早睡晚起,保持充足的睡眠以抵御寒冷。

历史中也有很多传统习俗与作息调整密切相关。例如,在《黄帝内经》中提到,冬季应遵循“早卧晚起”,这不仅是为了应对寒冷,还为的是保持人体的阳气,以抵御严寒。此外,春秋季节,宜适当增加运动,如春分时节,适合进行轻松的户外活动,有助于疏通经络,激发体内阳气的流动。

历史案例:唐朝的作息调整

唐朝时期,随着农业生产和社会生活的高度发展,人们的作息时间开始更加规律。唐代的《大明一统志》对节令变化与日常生活作息有着明确的规定。春夏季节,早晨的阳光充足,人们通常在清晨五点左右起床,利用日光的充足时段开展农耕或者事务处理;而到了秋冬季节,天色逐渐昏暗,人们便在晚上七点左右结束工作,早早就寝,以保障充足的休息。

这种生活方式的调整,实际上也是与天文节令紧密相连的。古人深知天地气候的变化对人类健康的重要性,因此,作息调整的目的是保持人体与自然的和谐,达到身心健康的最佳状态。

历史案例:宋代的饮食与作息调整

宋代时期,由于文化和科技的繁荣,饮食文化得到了极大的发展。与作息调整密切相关的是饮食调节。尤其是节气变化时,饮食的内容和时间常常与作息时间结合紧密。以《宋史·饮食志》为例,春夏季节,作息时间较长,人们会安排清晨和午后的休息时间,以保证充足的睡眠。在这种作息方式下,日常饮食多以清淡、易消化的食物为主,以帮助身体适应季节的变化,避免因为不当的作息和饮食对健康造成负担。

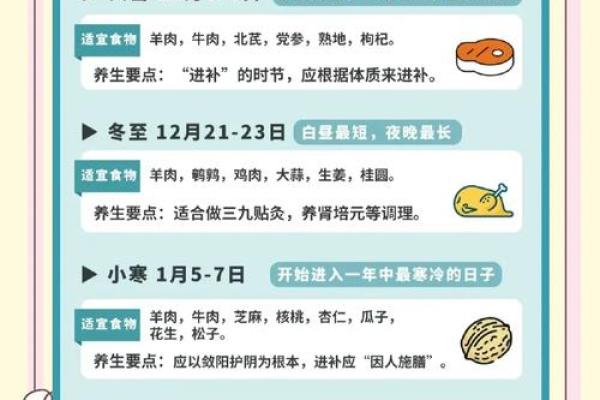

顺应节气调整作息的实践

进入现代,尽管生活节奏加快,科技发展使得我们的作息更加灵活,但顺应节气调整作息的理念依然被许多人推崇。在现代社会中,人们开始关注健康和生活质量,许多养生专家提倡根据二十四节气的变化调整作息时间,以便更好地调节生物钟。例如,在春季,日照时间逐渐变长,适合早起早睡,增加户外活动,以提升身体免疫力;而在秋冬季节,人们则更加注重保暖,保证足够的睡眠,以恢复体力,避免寒冷带来的身体不适。

通过适应节气调整作息,不仅能够增强体质,还能够提高生活的舒适感和愉悦度。尽管现代生活忙碌,但借助节气的智慧,我们依然能够找到与自然和谐相处的平衡点,保持身心的最佳状态。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气