春分节气养生:平衡阴阳,调理身体

春分是二十四节气中的第四个节气,标志着春季的一半已经过去。这个节气与农耕和天文紧密相关,古人通过观察天象和气候变化,结合经验总结出一系列的养生方法,以帮助人们调节身体,平衡阴阳,顺应自然的变化。春分时节,昼夜平分,意味着阴阳相互交替,是一个阴阳平衡、万物复苏的时刻。

春分的起源:天文与农耕的结合

春分的天文现象是太阳直射赤道,白天和黑夜几乎等长。在农耕社会中,春分是春播的重要时机,这个节气的到来标志着大地的生机开始恢复,气温逐渐回暖,农作物开始生长。因此,春分不仅仅是天文现象的变化,更是一种与农业生产息息相关的节令,古代农民通过观察春分来安排播种和耕作。

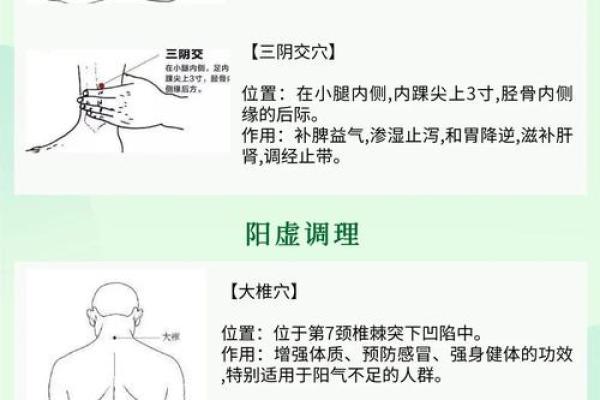

春分时节,阴阳交替,气温逐渐升高,人们需要根据节气的变化调整日常生活和饮食习惯,以保持身体健康和精力充沛。中医理论中提到,春分是阴阳转换的关键时刻,养生的重点在于调整体内阴阳的平衡,防止气血的紊乱。

传统习俗与饮食养生

春分的传统习俗与春耕密切相关,在古代,春分时节,许多地方都会举行祭祀活动,祈求丰收与安康。人们还会进行一些户外活动,如放风筝、踏青等,借此舒展身体,促进气血流通。

春分时节的饮食养生也有其独特之处。根据《黄帝内经》中的理论,春天是肝气旺盛的季节,饮食上应以疏肝理气为主,避免过于油腻或过多食用寒凉之品。常见的春分养生食物有豆芽、春笋、菠菜、莴苣等,它们富含维生素和纤维,能够帮助身体排毒,增强免疫力。

历史案例:春分养生的传承

在中国传统医学中,春分是调节阴阳的重要节点。东汉时期的名医张仲景在《伤寒杂病论》中提到,春季要注意养肝,尤其是在春分时节,肝气容易过旺,若不加以调理,可能引发头晕、失眠等症状。他建议通过药膳和调节饮食来达到疏肝理气的效果。例如,春分时可以食用枸杞、菊花等具有清肝明目的食材,以增强体内的阴阳平衡。

另一个历史案例来自唐代的名医孙思邈,他在《千金要方》中详细阐述了春季养生的要点,强调春分时节的养生应重在“调气”,以防止身体气血的紊乱。孙思邈特别提到,在春分时节,适当的运动和保持充足的睡眠,能够有效地促进身体内外的气血流畅,增强身体的免疫力。

春分养生的现代实践

在现代社会,春分的养生理念依旧广泛传承并得到了发扬光大。随着生活节奏的加快,很多人往往忽视了春分时节对身体的调养。然而,越来越多的人开始意识到根据节气变化来调整饮食和作息对保持健康的重要性。

现代医学也提倡在春分时节进行适当的户外运动,如慢跑、瑜伽等,这有助于增强体质,疏通经络,调节身体的阴阳平衡。此外,随着人们对传统食疗的重视,许多现代养生机构开始推出春季养生课程,讲解如何通过食材和运动来达到春分时节的养生效果。像春分时节,常常推荐以养肝为主的食疗方案,提倡食用一些有助于疏肝的食物,保持身体的健康活力。

春分,作为一个具有深厚文化背景的节气,不仅仅是自然界的变化,更是身体健康的调节时机。在这一时节,身体的阴阳平衡至关重要。无论是传统的养生智慧,还是现代的科学方法,都能帮助我们在春分时节调理身体,保持活力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气