天文视角看九九重阳节的季节变迁

每年农历九月初九,九九重阳节如期而至。这一节令,在中国传统文化中有着深厚的根基,不仅蕴含着丰富的历史背景,也与天文现象紧密相连。从天文视角来看,九九重阳节不仅是农耕文化的重要体现,也是天文学历法与节令变化相互交织的产物。

重阳节的起源:天文与农耕的结合

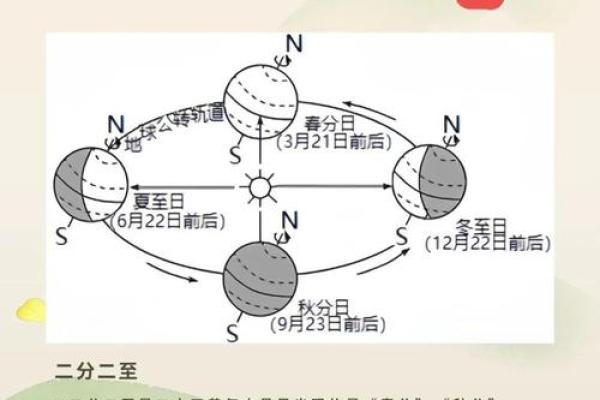

九九重阳节的起源,与农耕社会的天文观念息息相关。传统的农耕社会,深受天文现象的影响,节令变化成为人们重要的时间参考。重阳节的设立,便与“重阳”这一天文现象密切相关。重阳节的日期,定在农历九月初九,这个时候太阳与月亮的相对位置,以及农作物的生长状态,往往标志着一年四季的转折。

九月初九正是秋季的深处,此时天高气爽,气候逐渐转凉。在古人眼中,九月九日的“九”字寓意着“重”叠的力量,象征着生命的延续与力量的增强。因此,重阳节不仅是对秋天到来的庆祝,也是对长寿、健康、自然循环的礼赞。天文上看,这一天的日出与日落时间、太阳的位置,都在一定程度上预示着自然界的变化,而这一变化与农耕活动密切相关。

传统习俗:饮食与活动

九九重阳节的传统习俗,既体现了天文变化,也折射出人们的生活智慧和文化积淀。重阳节有多种传统活动,其中最为人熟知的是登高和饮菊花酒。

在古代,重阳节有登高的习俗,这一习俗源于古人对于秋季气候变化的应对。秋高气爽,气压较低,登高可以使人们适应气候变化,避免湿气侵袭。登高的同时,常常会饮用菊花酒。菊花在天文视角下,属于秋季的象征,正值秋天的菊花正盛开,具有清热解毒、延年益寿的功效。

此外,重阳节的饮食文化也与天文节令紧密相连。传统上,重阳节会食用“重阳糕”,其外形通常层层叠叠,象征着“重重”的祝愿。重阳糕的食材也和秋季的季节特点相契合,通常包含一些秋季的食材,诸如栗子、红枣等,既符合季节的气候特点,又寓意着丰收与长寿。

历史案例:东晋时期的重阳节习俗

在东晋时期,重阳节的习俗已经非常盛行。尤其是在陶渊明的《归园田居》中,表达了他对秋季美景的热爱,而这恰好与重阳节的传统登高习俗相契合。陶渊明通过诗句传达了人们在秋天庆祝自然、饮菊花酒、登高望远的情感。这一时期,重阳节不仅仅是节令的庆祝,也是对生命与自然的敬畏与追寻。

历史案例:唐代的重阳节与长寿文化

唐代时期,重阳节的习俗更加普及且丰富。唐代诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》一诗中,描述了他在重阳节时对家乡兄弟的思念,以及节令变换带来的情感触动。这种情感的表达,与当时流行的重阳节长寿文化密切相关。在唐代,人们开始更加重视在重阳节进行敬老、祈寿等活动,寄托着人们对长寿、健康、家族兴旺的期望。

从习俗到文化认同

进入现代,九九重阳节依旧是中国传统节日中的重要一环。在当代社会,重阳节更多地被赋予了敬老、传承和文化认同的意义。现代的重阳节,虽然不再像古代那样以天文现象为核心,但人们依旧通过登高、赏菊、饮酒等方式,寄托对家族长辈的敬爱与祝福。如今,重阳节已被纳入为“老人节”,成为弘扬孝道和尊老文化的象征。

重阳节不仅是传统节令的体现,更是天文与农耕文化交融的产物。它的习俗、活动和象征意义,穿越历史的长河,逐渐形成了独特的文化传承。无论在古代还是现代,重阳节都以其独特的方式与天文节令变化相结合,影响着一代又一代人的生活。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气