农历节日与养生习俗大揭秘

中国传统的农历节日不仅与古老的天文历法和农耕文明密切相关,还深深影响着人们的日常生活,尤其是在养生习俗方面。每个节日背后都蕴藏着丰富的文化寓意和养生智慧,代代相传。

节令变换与农耕的联系

农历节日的起源大多与古代农耕文明密切相关。中国古代农民根据天文现象,如太阳、月亮的运行以及季节的变换,来安排农耕活动。这些节气的变更直接影响着人们的生产和生活,因此与自然息息相关的节日便应运而生。如立春、清明、冬至等节气,代表着季节的更替,农民依此安排农田耕作、祭祀祖先以及庆祝丰收。这些节日的起源不仅是一种天文现象的标志,也体现了人们对自然规律的认知和敬畏。

传统习俗中的饮食与活动

中国的传统节日往往伴随着丰富的饮食和活动,许多饮食习俗都有着养生的目的。例如,春节期间的团圆饭,寓意着全家人团聚和家庭幸福,饮食上常见的饺子和年糕,不仅代表着财富和好运,也有保健的功能。年糕是由糯米制成,具有滋补养胃的效果;而饺子则被认为可以驱寒保暖,避免冬季的寒冷对身体的侵害。

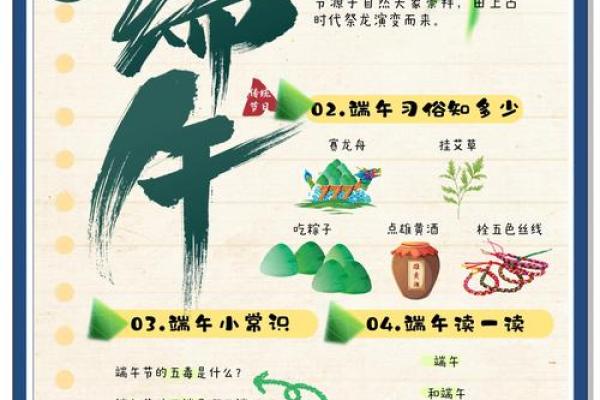

另一个有代表性的节日是端午节,源自纪念屈原的传统,节日的饮食中尤以粽子最为知名。粽子不仅是传统节日的象征,它的食材搭配也富有养生意义。粽子中的糯米有助于滋养脾胃,而红枣、枸杞等则有助于补血养气。端午节期间,人们还会进行赛龙舟、挂艾草等活动,这些活动不仅有着寓意驱邪避灾的传统,还能增强体质,防止夏季的湿气和病邪。

历史案例:古代节日的养生智慧

在《黄帝内经》中,早已提到养生与节令的关系。例如,在冬至节气时,书中提到“冬至阳生春又来”,此时应当保持温暖,避免寒气侵袭,以促进阳气的生长。因此,古人常在冬至时吃饺子、喝羊肉汤等,这些食物可以帮助增强身体的阳气和抵抗寒冷。再如清明节,作为春季的节气之一,正是万物复苏的时节。古人强调清明时节要多食用新鲜的蔬菜和时令水果,以清热解毒,调养肝脏。

融入生活的养生智慧

如今,尽管现代生活与古代有所不同,但许多传统节日与养生习惯仍然在社会中得到广泛传承。比如,每年春节期间,现代人依然会根据传统习惯准备年夜饭,食材的选择越来越多样化,但吃团圆饭的传统不变,仍然承载着对家人健康和幸福的祝愿。而端午节的粽子,虽然种类繁多,但其背后的健康理念仍然影响着今天的人们,粽子的健康搭配和食用时机都在现代养生中有了更深的理解。

此外,随着养生观念的普及,现代人对节令养生的认识越来越深入。许多人开始注重随着季节变化调整饮食和作息,像春季多食绿叶蔬菜、夏季多饮绿茶、秋冬季节适量进补,成为了现代人遵循的健康法则。这些都体现了传统节日养生理念在当代生活中的继承与发展。

中国传统的农历节日,虽然在现代社会中形式有所变化,但其背后蕴含的养生哲学依然影响着人们的生活方式与健康观念。无论是古代的节令习俗,还是现代的传承实践,节日的文化与养生智慧已经成为了人们生活的一部分,帮助着每一代人更好地适应自然的变换,保持身体与心灵的和谐。

起名大全

最近更新

- 寒字五行属什么?男孩取带寒字的名字优势分析

- 揭秘万年历黄道吉日:搬家大吉的秘密,你敢信?

- 2025年农历四月十一乔迁日子有没有选对? 今天乔迁怎么样?

- 苗姓气质出众的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 农历节日与养生习俗大揭秘

- 2025年农历四月初七这日子动土是否黄道吉日? 今日动土建房有问题吗?

- 2025年04月28日提车能算好日子吗? 提新车吉日宜忌

- 2025年农历四月初七动土算不算好日子? 今日动土修造有问题吗?

- 揭秘农历10月:这个神秘月份的五大惊喜等你发现

- 姓岑女孩富有艺术气息的名字,怎样取更有艺术感?

- 辰字五行属什么?男孩用辰字取名的寓意延伸

- 2025年05月08日乔迁是良辰吉时吗? 适合入住新居吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气