民族节日中的天文观测与节气变迁

在中国的传统节日中,天文观测和节气变迁扮演了至关重要的角色。许多节日都与自然的规律密切相关,体现了古人对天象和季节变化的关注与智慧。不同节日的由来和习俗,与农业生产和天文现象有着深刻的联系。

农耕文化的根基:端午节

端午节,是中国传统节日之一,每年农历五月初五庆祝。这个节日的起源与农耕文化紧密相关。据《礼记·月令》记载,五月是“夏至”的前奏,天气炎热,虫害繁多,古人通过端午节这一节令来驱邪避疫,保佑农田丰收。端午节的日期正好处于一年中的重要天文节点——夏至前后。

在天文现象方面,端午节也有独特的天象观测活动。夏至时,太阳直射北回归线,白昼最长,夜晚最短。古人根据这个时点来安排农业生产活动,确保作物生长的最佳时机。在这一天,民间常有祭天、赛龙舟等活动,以纪念屈原,同时也借此表达对太阳神的崇拜。赛龙舟这一活动,源自古人对水域和太阳的崇拜,体现了节令与自然的密切关系。

传统习俗中,端午节的饮食也具有独特意义。粽子作为端午节的代表性食品,不仅是一种节令食品,它的形状和材料也暗示着古代对季节变化的适应。粽子的外形仿佛是自然的“保护符”,其竹叶包裹的方式象征着对自然和天文力量的尊重。

历史的延续:中秋节

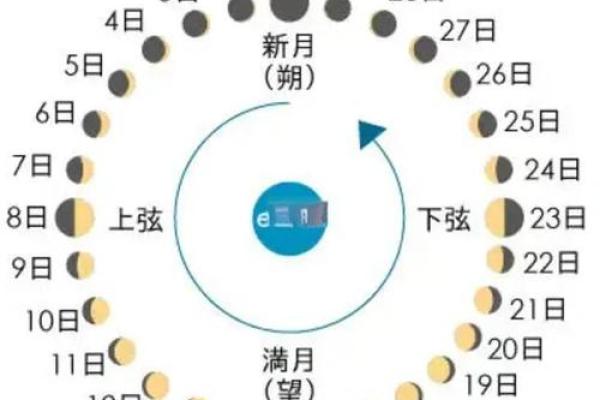

中秋节,农历八月十五庆祝,是中国文化中极具象征意义的节日之一。其起源同样与天文观测和节气密切相关。在古代农业社会,秋季是丰收的季节,而八月十五则是秋收的一个重要节点。中秋节正值农历八月,此时月亮最圆最明亮,被认为是团圆和丰收的象征。

根据《史记·天官书》中的记载,古人对天文现象的观察非常精确。八月十五的月亮在天文上属于“秋分月”,这一天月亮的圆缺最为完美,给人一种天人合一的美好感受。传统上,古人通过观月来判断农作物的收成,同时借此时机进行祭月,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

在中秋节的传统习俗中,月饼作为节令食品,不仅象征着家庭的团圆,也体现了古人对天文和季节变化的认知。月饼的圆形象征着月亮的圆满,而内馅的多样化则反映了不同地区的风味与文化特点。祭月和赏月是中秋节的重要活动,家人团聚,共同观赏明月,成为一种传承千年的习俗。

现代的传承与创新:春节的天文与节气观测

春节是中国最重要的传统节日,它的日期依据农历确定,而农历本身与太阳和月亮的运动密切相关。春节的起源与天文观测和节气变化密不可分,它标志着冬至过后的第一个新月,象征着新的一年开始,春天的到来。

春节的习俗中,许多活动与天文现象和节气变化紧密结合。例如,春联和烟花的传统不仅仅是装饰和娱乐,它们也具有驱邪避灾、祈求好运的寓意。传统的年夜饭中,丰盛的食物象征着新的一年将迎来富裕和丰收,符合节气变化中的“春播秋收”的农耕理念。

此外,现代社会中,春节的庆祝活动在全球范围内得到了广泛传播,节日的传承不仅限于中国。许多国家和地区的华人社群依然保留着春节的传统,不断创新和融合新的元素,让这一传统节日焕发出新的活力。尽管时代变迁,但天文观测和节气变迁的影响依旧深深地烙印在中国的传统节日之中。

通过这些历史案例和现代传承,我们可以看到,天文观测和节气变迁不仅深刻影响了民族节日的起源与发展,也成为了节日习俗中不可或缺的一部分。这些节日的文化内涵和天文智慧,至今仍在现代社会中焕发着光彩。

起名大全

最近更新

- 今天适合招聘员工吗 2025年9月9日招聘员工是不是好日子

- 今天适合安放磉石吗 2025年9月9日安放磉石当天可不可以

- 今天适合回门宴吗 2025年9月9日回门宴好吗

- 今天适合出丧仪式吗 2025年9月9日是不是出丧仪式好日子

- 今天适合安装房梁吗 2025年9月9日安装房梁是不是好日子

- 今天适合打地基吗 2025年9月9日是适合打地基的吉日吗

- 今天适合拜神祈福吗 2025年9月9日拜神祈福这天能吗

- 今天适合店铺开业吗 2025年9月9日店铺开业是吉日吗

- 今天适合修理坟墓吗 2025年9月9日是适合修理坟墓的吉日吗

- 今天适合封赏接受吗 2025年9月9日封赏接受是不是适合的吉日

- 今天适合做道场吗 2025年9月9日做道场适合吗

- 今天适合店铺开张吗 2025年9月9日是适合见店铺开张的吉日吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气