文化与节日:从中国节庆看中华文明的传承

中国的节庆是中华文明深厚底蕴的重要表现,它们不仅传承了悠久的历史,还映射出古人对自然规律的理解和对生命的敬畏。从古代的农耕社会到现代的都市生活,节庆文化一直在不断演变和延续,成为了每一代人文化认同和精神寄托的纽带。

历史的起源:农耕与天文的结合

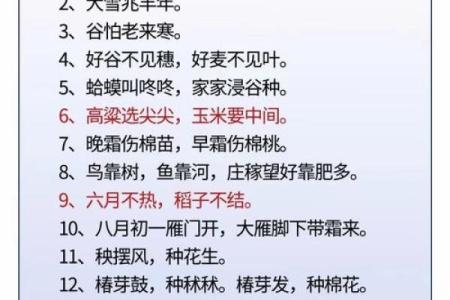

中国节庆的起源,可以追溯到古代的农耕社会和天文观测。在远古时期,农民根据天象变化来安排耕种时间,许多节日便与农业生产紧密相关。农历新年,亦即春节,便是最典型的例子。春节的庆祝活动标志着一年一度的农耕循环的开始,正如《诗经》所言:“岁月不居,时节如流”,农耕与天文规律密切相连,决定了节庆的时间和形式。春节不仅是农耕社会对未来一年的祈愿,更是集体劳动和丰收的庆祝。

传统习俗:饮食与活动的传承

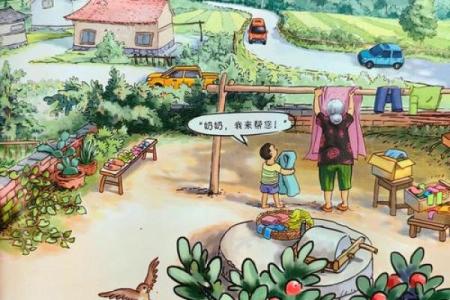

每个节日都有着独特的传统习俗,而这些习俗不仅展示了文化的丰富性,还承载着千百年来的民间智慧。例如,春节期间,家家户户都会准备丰盛的年夜饭,讲究团圆和富贵。年夜饭的食材和菜肴寓意着吉祥与富裕,如鱼象征着“年年有余”,饺子则代表着财富与幸福。春节期间的“守岁”更是寓意着辞旧迎新,家人团聚,传承着家庭亲情的纽带。

而元宵节,作为农历新年的最后一个节日,广泛流行的猜灯谜、吃元宵的活动,象征着灯火通明、团圆美满。元宵节的灯笼与夜空中的星光相互辉映,传达出人们对光明与未来的期待。

中秋节的天文与家族传承

中秋节的由来,可以追溯到古代的祭月活动。古人通过天文观察,发现秋季是丰收季节,也是农事告一段落的时候,因此会举行祭月仪式,感谢自然界的恩赐,祈求来年风调雨顺。至《礼记》记载,中秋是“祭月节”,节日活动包括祭拜月神、赏月、吃月饼等。月饼的圆形象征着团圆与和谐,而中秋的赏月活动,不仅是对自然美的赞美,也是家人团聚、表达思念的时刻。

这一节日的传承,深深植根于中国人对家庭的重视以及对天文的敬畏。在现代,中秋节不仅保留了传统的庆祝方式,还与现代社会的亲情和爱情联系紧密,月饼的变种和现代的社交方式让这一节日焕发新生。

端午节的文化传承与英雄精神

端午节的历史更为深远,起源于纪念古代的英雄屈原。屈原投江自尽,体现了他对国家和民族的忠诚,而端午节的龙舟赛和粽子,则成为了传承这一英雄精神和民众团结意识的载体。端午节的龙舟赛,是对屈原精神的一种敬仰,也是人民抵抗邪恶力量、保卫家园的象征。

粽子作为端午节的传统食品,寓意着人们对屈原的纪念。每年这个节日,不仅是对屈原的致敬,更是对中华民族文化认同的传递。从古至今,端午节的习俗传承下来了,也成为了全世界华人的文化符号。

现代的传承:继承与创新并行

随着社会的发展,节庆文化也在现代不断得到创新和再传承。现代人通过各种媒介,如电影、社交平台等,参与到节庆的活动中,传统的节日习俗开始融入现代生活方式,尤其是在春节、中秋等节庆中,传统和现代的元素交织在一起。例如,春节期间,大家不仅守岁、放鞭炮,还参与各种网络拜年、直播春晚等活动,这些新的形式和互动方式,增强了节日的传播力和凝聚力。

这种现代传承不仅是节庆文化的保存,也是对文化的再创造,节日的传统意义被赋予了新的文化内涵,使得古老的节庆在新时代焕发出新的活力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气