清明节:从节令变迁看中国传统文化的韧性

清明节作为中国传统的重要节令之一,不仅承载着丰富的文化内涵,还展示了中国文化在变迁中的韧性与坚韧。通过对清明节的历史渊源、传统习俗及其在现代的传承进行探讨,可以更加深入地理解这一节令的文化价值。

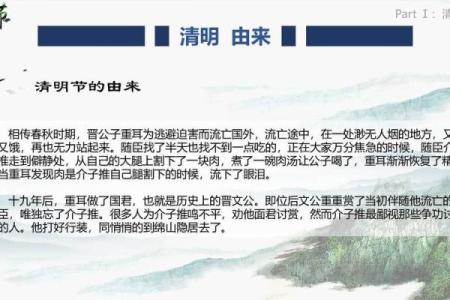

清明节的起源

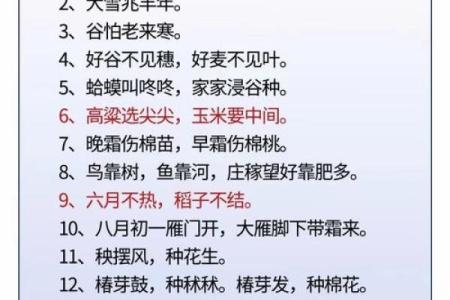

清明节的历史源远流长,最早可追溯到春秋时期。它最初与农耕文化和天文节令的变化密切相关。作为二十四节气之一,清明节通常在每年的4月4日或5日之间,这个时节气温回升,万物复苏,农民开始播种春耕。对于农耕社会来说,清明不仅是农事活动的重要节点,也象征着自然界的复兴。清明节的设立本身便体现了中国古代对天文和自然变化的重视,尤其是对气候与农业生产之间的紧密关系。

《周礼》中的记载曾提到,清明作为“清气上升,明气下照”的时节,意味着天时的交替与自然的复生,农耕活动也从此进入了春播的关键时期。这一时期的节令,讲求顺应自然、合理安排农事,使得古代农业社会的生产得以顺利进行。

传统习俗的演变

随着历史的发展,清明节逐渐与祭祖和扫墓等民俗活动结合,形成了多样的传统习俗。祭祖是清明节的核心活动之一,体现了中华民族尊敬祖先、传承家族文化的价值观。古人认为,祭祀不仅是对亡者的悼念,也是一种通过与自然神灵的对话来祈求丰收的行为。扫墓时,人们会带上食物、香火和纸钱,表示对祖先的敬意。

在饮食习俗上,清明节的传统食品也有着独特的象征意义。清明时节,正是春季时令食材丰富的时候,常见的食品有青团、寒食等。这些食品大多使用了时令的植物,如艾草、草头等,具有清新、解毒的作用,同时也象征着春天的生机与希望。青团是清明节期间最具代表性的食品,它的绿色来源于草本植物,寓意着清新、自然与生机。

历史案例:古代清明节的文化传承

清明节在历史上的传承深刻影响了中国的传统文化。一个经典的历史案例是唐代的清明节。唐朝时,清明节已经逐渐形成了祭祀与踏青的双重习俗。唐代诗人杜牧的《清明》诗中便写到:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗描述了清明节时节的景象,既有悼念亡灵的忧伤,又体现了节令带来的春雨和生机。可以看出,唐代的清明节不仅是祭祖的时刻,也是人们情感释放和精神寄托的时机。通过这一历史案例,我们可以看到,清明节在不同朝代的变化中,始终承载着对生命、自然和祖先的尊重。

现代传承与节令韧性

随着社会的变迁和城市化进程的加速,现代社会中,清明节的传统习俗也发生了变化。虽然现代人们的生活节奏越来越快,清明节的祭祀活动不再像过去那样每家每户都严格遵循,但许多人仍然保持着扫墓祭祖的传统,以表达对先人的怀念。特别是在现代的城市生活中,许多人会选择在清明节时回到家乡扫墓,或是通过网络祭祀等方式,依然保持着传统节令的精神。

此外,清明节的踏青活动在现代也有所延续,虽然如今的踏青不再单纯是为了祭祖,但它仍然是人们亲近自然、放松身心的一种方式。如今的清明节,结合了对生命的敬仰、对自然的尊重和对历史文化的传承,彰显出中国传统文化的独特韧性。通过这一节令的传承,我们看到了中国文化面对时代变迁时的适应力与坚韧性。

清明节的节令与习俗,历经数千年的传承与演变,已经不仅仅是一个简单的节日,它承载着对生命、自然与历史的尊重,并在时代的变迁中保持着独特的文化韧性。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气