中秋节与天文现象的完美交织

中秋节作为中国传统的节日,不仅是家庭团聚的象征,也蕴藏着丰富的天文意义。它的庆祝活动和天文现象紧密相连,形成了一种自然与文化交织的独特景观。每年农历八月十五,明亮的圆月挂在天空,正是这个时刻,月亮、地球与太阳的相对位置使得我们能够观赏到最圆最亮的月亮。这一现象不只是在天文上具有意义,历史上也与农耕社会的生产生活息息相关。

起源:农耕文化与天文现象

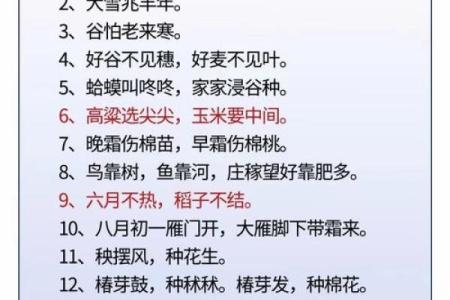

中秋节的起源与古代农耕文化密切相关。自古以来,中国的农民依赖月亮的周期变化来指导播种和收割,尤其是月亮的盈亏,成为了农业活动的一个重要时间标尺。根据古代文献记载,“月圆则稻熟,月缺则稻亏”,这表明古人对月亮变化的细致观察,已经渗透到农业生产的每一个细节中。

此外,中秋节的时间选择也是与天文学密不可分。农历八月十五恰好是秋季丰收的时节,天高气爽,月亮最圆最亮,象征着丰收与团圆。这一时间点与秋分前后天象的变化也巧妙结合,成为农民庆祝丰收、祈求家人平安的最佳时机。天文现象与农耕生产的结合,不仅是人类适应自然的智慧,也反映了对天体运行规律的深刻理解。

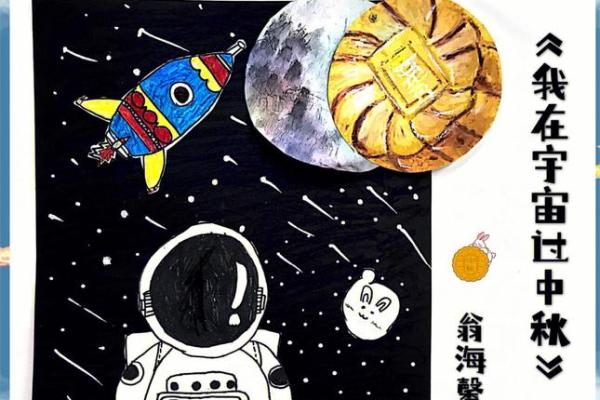

传统习俗:饮食与活动的天文色彩

中秋节的传统习俗充满了浓厚的天文气息。月饼作为中秋节的象征性食品,其形状便是对月亮的致敬。月饼的圆形代表着团圆与完整,而馅料的多样性也象征着不同的愿望和寄托。在古代,人们在中秋节期间,通过赏月来表达对自然的敬畏和对丰收的感谢,形成了“望月”“拜月”等传统活动。无论是在帝王宫廷,还是普通百姓的家中,月光下的祭月仪式,传达了对月亮的崇敬与祈愿。

此外,中秋节还有着丰富的民间活动,像是舞龙灯、猜灯谜等,都与天文现象有所关联。灯笼的亮光和明月相映成趣,灯谜也常常与月亮的象征意义相结合,激发人们对天文和宇宙的探索欲。

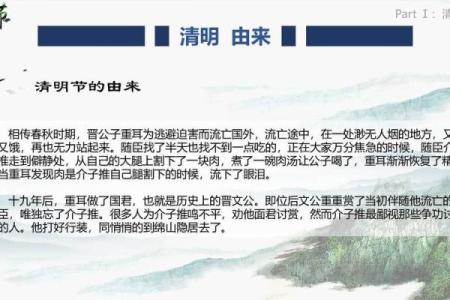

历史案例:嫦娥奔月与团圆的象征

嫦娥奔月的故事是中秋节最具代表性的传说之一。根据古代典籍的记载,嫦娥因为服用了不死药,最终飞升至月宫,成了月亮的女神。这一神话故事,不仅在文学上影响深远,也赋予了中秋节更多的神秘色彩。嫦娥的形象与月亮紧密相连,月亮不仅是天文现象的体现,也是人们心中美好与永恒的象征。嫦娥的故事,使得中秋节不仅仅是一个关于收获的节日,也承载了对爱情、对团圆的无限向往。

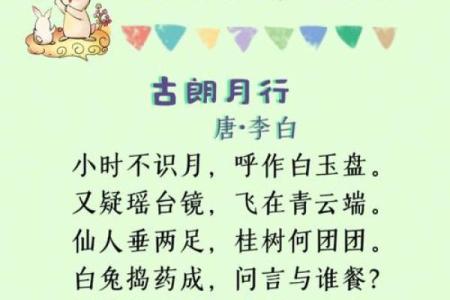

历史案例:唐代诗人李白与月亮的对话

唐代诗人李白的《静夜思》则反映了月亮在中国文学中的重要地位。这首诗通过描述在异乡的孤独与思乡之情,将月亮与人的情感紧密联系起来,表达了对家乡与亲人的思念。李白将月亮与心境相结合,创造了一个既具天文意义,又充满情感共鸣的艺术境界。这种诗意的表达,不仅展现了月亮在中国传统文化中的深远影响,也体现了人类在天文现象面前的情感反应。

科技与文化的融合

随着科技的进步,现代社会在中秋节的庆祝活动中也逐渐融入了新的元素。例如,天文爱好者利用望远镜观测月亮,欣赏月亮的细节和表面特征,提升了人们对天文现象的认识。而通过互联网平台,人们可以分享自己拍摄的月亮照片,甚至进行全球同步的月亮观测。现代科技让我们能够更加接近月亮,甚至进行更加精准的天文研究。然而,无论时代如何变化,中秋节的核心价值依然未变:它是一个连接自然、连接文化、连接家庭的时刻,象征着团圆与祝福。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气