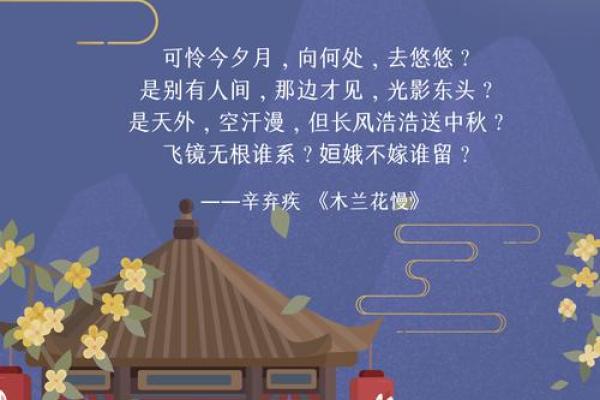

中秋诗词:月圆人圆,情满心头

中秋节是中国传统的节日之一,历史悠久,文化底蕴深厚。每年的农历八月十五日,人们都会团聚在一起,赏月、吃月饼,享受家人的陪伴与温暖。而这一切,都离不开那句耳熟能详的诗句:月圆人圆,情满心头。月亮的圆满象征着团圆与和谐,情感的满溢则是对家庭、对祖国、对亲友深深的思念和祝福。

农耕与天文起源

中秋节的起源与中国古代的农耕文化息息相关。在古代社会,农业是人们生存的根基,而秋季则是农作物丰收的时节。八月十五日,正是农民们庆祝丰收、感谢天地恩赐的时刻。古人认为,月亮在这一时刻最圆最亮,象征着天地的和谐与丰盈。而且,月亮的变化,尤其是圆缺,关系到农田的播种与收获,农民们通过观测月相的变化来指导农耕活动,因此,月亮成为了连接天地、人间的纽带。

与此同时,月亮的圆满在天文上也有特殊的意义。自古以来,月亮的盈亏周期与地球的季节变化紧密相连。中国古代天文学家通过精确的天文观测,能够预测月亮的变化规律,并把这些规律融入到农业生产和节令庆典中。每到八月十五,月亮最圆,天高气爽,成为了祭月祈福、团聚一堂的最佳时机。

传统习俗与文化传承

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是赏月和吃月饼。赏月,不仅是为了欣赏月亮的圆满和美丽,更重要的是通过这一行为表达对家人团聚的渴望和对故土的思念。而月饼,则是中秋节的象征之一。最初,月饼的形状寓意着天圆地方的宇宙观念,后来则逐渐演变成家家户户传递祝福、团圆心意的象征。月饼内的馅料,五花八门,从传统的豆沙、莲蓉到现代的冰皮、巧克力,皆代表着不同地区和人群的风味与心意。

在古代,除了吃月饼、赏月外,还有如拜月、祭月的习俗。拜月是古人对月亮的崇拜,尤其是在古代的帝王与贵族中,祭月活动往往与天文观测、农事祈安紧密结合。传统的月饼在这个节日的食用,不仅仅是一种美食,更是一种寄托了对月亮的敬仰与家人团聚的愿望。

历史案例:唐代与明代

唐代的中秋节,盛大而隆重。唐玄宗李隆基曾在中秋时举办盛大的赏月活动,文人雅士们常常借着月圆之夜,吟咏诗词,畅谈人生。唐代的诗人们对月亮的描绘,也成了中秋节文化的瑰宝。唐代杜甫的《月夜忆舍弟》便写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”他通过月夜,抒发对亲弟的思念之情,反映出月亮在古代文人心中的重要地位。

到了明代,中秋节的传统习俗更为繁荣。明代的皇帝每年都会举行盛大的祭月仪式,而民间的团圆宴席也越来越丰富。月饼的制作工艺逐渐精细,花样也逐渐多样,成为了节日期间不可或缺的食物。此外,明代的文人们继续在中秋之夜写诗作画,庆祝这一天的特殊意义。

现代传承与创新

进入现代,中秋节的庆祝方式虽然有了不少变化,但其中传承下来的团圆与家族的核心价值依然没有改变。如今,中秋节不仅仅是一个传统的节日,更是现代家庭团聚的象征。随着社会的发展,月饼的制作更加多元化,口味更加丰富,甚至有了针对不同饮食需求的月饼,如低糖、素食月饼等。此外,随着科技的发展,许多人选择通过视频通话等方式,和远在他乡的亲人一起赏月、话家常,尽管身在异地,依然能够感受到月圆人圆的情感。

现代社会虽然物质生活极大丰富,但中秋节的核心——团圆、思念和祝福,始终未变。正如每年的中秋夜,无论我们身处何地,抬头望月,总能感受到那份跨越时空、温暖心头的情感。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三结婚可不可以? 今天办喜事怎么样?

- 揭秘1974年农历:那个特殊年份的生肖运势与传说故事

- 如何从农耕角度解读端午节的深远影响

- 2025年农历三月三十是否宜开业? 今日开张有没有问题?

- 2025年农历四月廿六订婚是良辰吉时吗? 订婚合适吗?

- 2017升学宴吉日揭秘:隐藏在日历中的最佳选择,你错过了吗?

- 揭秘农历10月15日:神秘传统节日背后的故事,你了解多少?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今天领证怎么样?

- 2025年05月11日领证能算好日子吗 登记结婚是好日子吗?

- 2025年农历四月初七动土是否合时宜? 动土是否合适宜?

- 姓杜的灵秀温婉的女孩名字,有什么经典推荐?

- 2025年农历三月廿四安门合良辰吗? 安装大门吉日指南

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气