哈尼族冬季节令:天文与节气的交织

哈尼族冬季节令是一个独特的节令,它将天文知识与农耕习俗紧密结合,形成了丰富的文化传统。哈尼族是一个具有悠久历史的民族,其文化和生活方式在与自然的互动中逐渐形成,尤其是在冬季节令的观测与实践中,天文与节气的交织显得尤为重要。每年的冬季节令,哈尼族的农民都会根据天文现象和节气的变化来安排农耕生产、节庆活动以及日常生活,这种传统至今依然影响着他们的生活。

天文与节气的交织:哈尼族的农耕智慧

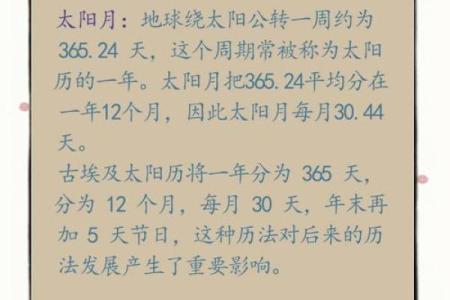

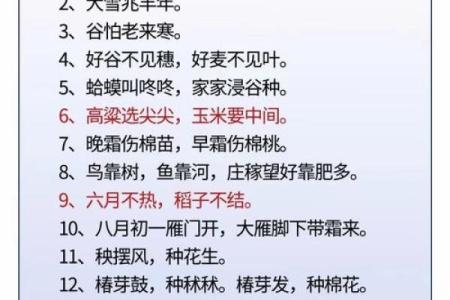

哈尼族的冬季节令深深植根于农耕文化,尤其是冬季时节,农耕活动逐渐趋于休整和准备阶段。在古代,哈尼族的农民通过观察天文现象来预测天气变化和农作物的生长周期。天文现象,如星座的变化、日照长度的变化等,都与节气密切相关。哈尼族传统的农耕历法中,冬季节令往往对应着小雪和大雪等节气,意味着寒冷的冬季即将到来,农作物的生长进入休眠期。此时,农民会根据气候变化来调整耕作方式,如采摘季节的调整、冬季粮食的储存等。

传统习俗:饮食与活动的节令反映

哈尼族的冬季节令不仅仅是农耕活动的标志,它还体现在传统习俗中。每到冬季,哈尼族的家庭会准备丰盛的冬季食物,主要以温补为主,强调食物的热量与营养。比如,传统的腌制食物、酿酒、制作香肠等习俗,都是为了度过寒冷的冬季。在冬季节令期间,哈尼族的社区还会举行一些传统的节庆活动,如冬至时的祭祖活动,以及新年庆祝活动。这些习俗不仅体现了哈尼族对自然和祖先的敬畏,还通过食物和活动的形式加强了家庭和社区的凝聚力。

唐代《大元大一统志》中的节令记载

唐代的《大元大一统志》中有对哈尼族节令的详细记载,特别是冬季节令的农业与节庆活动。在这本古籍中,哈尼族的节令被认为是天文与农耕的交织产物。书中提到,哈尼族根据天文的变化来确定播种与收获的时间,而冬季则是一个调整和休整的季节。冬至、寒冬至大寒,是他们在农田里进行最后一次秋冬交替的活动时段。这种节令制度的形成,帮助哈尼族在漫长的冬季中维持了较为稳定的生活秩序。

明代《农书》中的农耕指导

明代的《农书》中也涉及了哈尼族冬季节令的内容。该书指出,哈尼族在冬季节令中,特别注重对土地的保养和休耕期的安排。哈尼族农民通过观察冬季星空和节气变化,巧妙地安排播种和轮作制度。在冬季,尤其是大雪之后,他们会清理田间杂草,进行土壤翻耕,这不仅能提高来年的农作物产量,还能为翌年的耕作奠定基础。这种天文与农耕相结合的方式,在历史上得到了广泛的应用。

哈尼族对节令的现代理解

进入现代,哈尼族依然保留着冬季节令的传统,尽管现代化的生产方式使得农业生产更加高效,但哈尼族对节令的敬重依然贯穿在他们的生活中。许多哈尼族村庄仍然会根据传统习俗庆祝冬季节令,尤其是在冬至和新年期间,社区会举行集体的祭祖活动,举办各种民俗表演,如舞狮、跳锅庄舞等。此外,哈尼族的饮食传统也未曾改变,冬季时节,哈尼族仍然会制作传统的腊肉、香肠以及酿酒,这些活动不仅是对自然周期的敬畏,也体现了哈尼族对家族、社区的重视。

通过这种天文与节气的交织,哈尼族不仅能够合理安排农业生产,还能在传统的节令中传承文化与习俗,形成了自己独特的生活方式。这些古老的智慧至今依然在现代社会中生生不息,成为哈尼族文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 揭秘黄大吉日:为何这一天被认为是最吉祥的日子?

- 七夕的一天:牛郎织女的爱情故事与节日习俗

- 2025年05月11日领证选的是良辰吉时吗? 领证结婚吉日宜忌

- 2025年农历四月十四领证行不行 今日登记领证适合吗?

- 2025年农历四月十一乔迁是黄道吉日吗? 今日乔迁入宅好吗

- 家装新起点,黄道吉日助你一臂之力揭秘哪天最适合开工?

- 男孩取名字带勤字的五行属性与寓意深度解析

- 2025年05月14日搬家行不行 今日乔迁新房是好日子吗?

- 2025年04月28日这日子提车旺不旺? 今日提车有没有问题?

- 米姓温婉大气的女孩名字大全,快来看看

- 2025年04月28日提车算不算好日子? 买新车能算好日子吗

- 一招教你轻松掌握黄道吉日,运势飙升的秘密在这里

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气