如何从农耕角度解读端午节的深远影响

端午节作为中华文化中的重要节日,不仅有着丰富的传统习俗和文化象征,其背后还蕴含着深刻的农耕文明印记。从农耕角度分析,端午节的起源、习俗以及对农业的影响,都与自然环境、节令变化紧密相关。通过探讨端午节的历史背景及其与农耕的关系,我们可以更好地理解这一传统节日的深远意义。

端午节的起源与农耕天文的关联

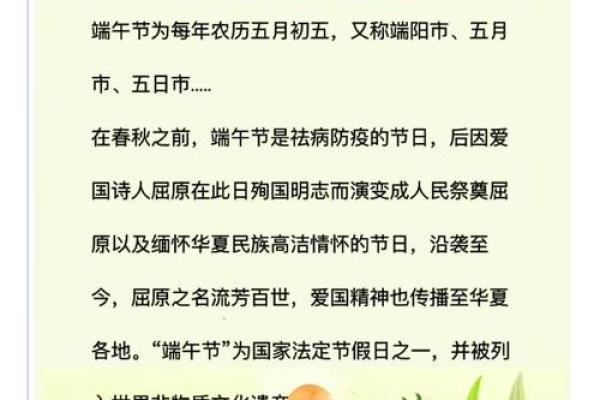

端午节的日期定在农历五月初五,这一时段正值夏季的初始,气候逐渐炎热,万物生长繁茂。从农耕的角度看,这一时间点恰好是农业生产的关键节点。传统上,农民需要在此时进行田间管理,特别是稻田的灌溉与管理。因此,端午节不仅是纪念屈原的日子,也是农业生产周期中的一个重要节点,体现了农耕文化与节令的结合。

在天文上,五月初五也与夏至前后的太阳位置和气候变化相关。此时阳光最为强烈,正是农作物生长的旺盛时期。古人通过观察天象,发现这一时节天气变化较大,容易引发灾病,特别是虫害和疫病。因此,端午节的许多习俗如佩戴香囊、驱邪避灾,正是与农耕生产息息相关的防疫措施,体现了人们对自然环境的智慧应对。

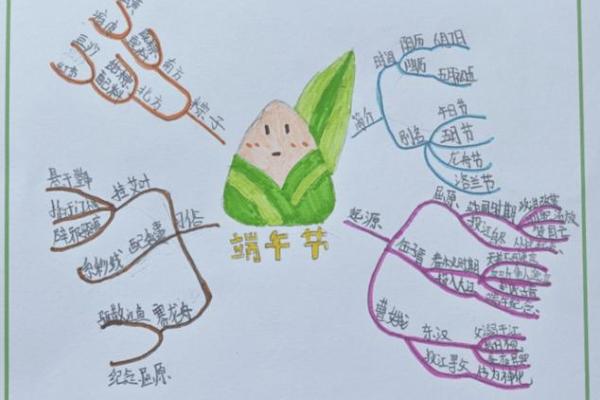

传统习俗与农耕文化的密切联系

端午节的传统习俗中,饮食和活动都与农业生产紧密相关。最为人们熟知的是粽子,它以糯米为主要原料,象征着丰收和富足。粽子的制作与食用,实际上也反映了农耕社会对粮食丰收的期盼。糯米作为一种重要的农作物,粽子的发明与其种植密切相关。在古代,粽子不仅是端午节的传统食品,也常被作为祭祀用的贡品,象征着对大自然和祖先的敬畏与感恩。

另外,端午节期间的龙舟赛则是另一项重要的活动,源自对水的崇拜以及水利管理的需求。龙舟赛的起源可以追溯到农耕时代,当时的农民通过龙舟竞渡来祈求风调雨顺,确保农业灌溉顺利。水源对农田灌溉至关重要,端午节的龙舟赛便成了农民通过集体活动来增强社区凝聚力、应对自然灾害的一种形式。

历史案例:古代农耕社会的端午节实践

在中国历史上,有两个著名的案例可以体现端午节与农耕社会的紧密联系。第一个案例是西汉时期的“平日节令”。当时,皇帝在端午节时举行祭天仪式,向天帝祈求风调雨顺。这一仪式的背后,反映了古人对天文气象和农业生产的重视。二者紧密相连,端午节不仅仅是一个节日,它还是古代农耕社会对农业生产的祈愿。

另一个历史案例则发生在唐代。唐代的端午节庆祝活动尤为盛大,特别是在江南水乡一带,农民通过端午节的庆祝活动向水神祈求丰收。江南地区水利条件复杂,农民常常需要面对洪水和干旱的挑战。端午节的庆祝活动和龙舟赛,既是民众的节日娱乐,也是对水利的祭祀活动,体现了农耕社会对自然环境的高度依赖。

农业与端午节的结合

在现代社会,尽管农业生产方式发生了巨大变化,端午节依然保留着与农耕文化的联系。在农村地区,端午节的传统习俗依然与农业生产息息相关。尤其是在一些农村社区,端午节依旧是农民与自然对话的时刻。此时的农业生产进入了一个关键期,农民们通过集体活动如赛龙舟、佩香囊、制作粽子等,祈求丰收,祛除病虫害。

此外,现代农业的科技进步使得农民可以更精准地管理土地,但端午节依然是传统文化的传承与发扬时刻。许多农民在这一时节举行集体活动,传承着祖先的祈福习俗,既保留了传统,又在现代社会中找到了新的形式和意义。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三结婚可不可以? 今天办喜事怎么样?

- 揭秘1974年农历:那个特殊年份的生肖运势与传说故事

- 如何从农耕角度解读端午节的深远影响

- 2025年农历三月三十是否宜开业? 今日开张有没有问题?

- 2025年农历四月廿六订婚是良辰吉时吗? 订婚合适吗?

- 2017升学宴吉日揭秘:隐藏在日历中的最佳选择,你错过了吗?

- 揭秘农历10月15日:神秘传统节日背后的故事,你了解多少?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今天领证怎么样?

- 2025年05月11日领证能算好日子吗 登记结婚是好日子吗?

- 2025年农历四月初七动土是否合时宜? 动土是否合适宜?

- 姓杜的灵秀温婉的女孩名字,有什么经典推荐?

- 2025年农历三月廿四安门合良辰吗? 安装大门吉日指南

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气