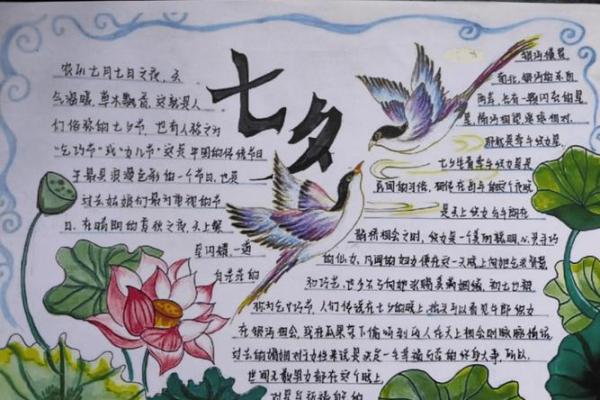

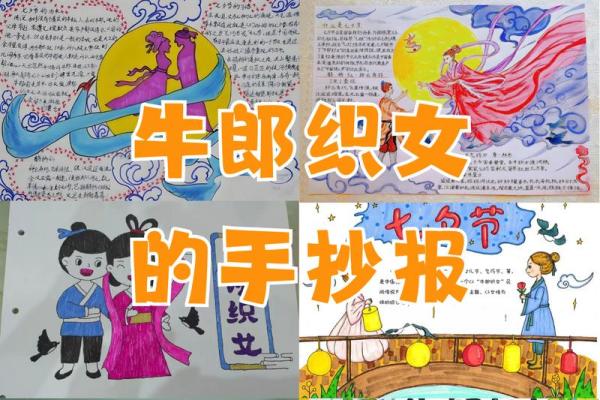

七夕的一天:牛郎织女的爱情故事与节日习俗

牛郎织女的传说在中国文化中具有悠久的历史,每年七月初七这一天,情侣们相聚在一起,纪念这段跨越天河的爱情故事。这个节日不仅是爱情的象征,还融入了丰富的农耕文化和天文观念,形成了独特的节日习俗,历经千年传承,至今仍影响着人们的生活。

牛郎织女的爱情故事

牛郎织女的故事源远流长,最早见于《诗经》和《楚辞》等古籍。传说织女是天帝的女儿,她美丽、聪慧,擅长织造云锦。牛郎是一个勤劳善良的凡人,因一次偶然的机会与织女相遇,二人相爱并成婚。由于天帝不满天界与人间的情感纠葛,命令将两人分开,让他们永远不能相见。天帝为了惩罚他们,将二人分别安置在银河两岸,除非每年七月初七这一天,才允许他们相会一次。因此,七夕成为了情侣们的“团圆日”。

七夕节的起源与天文意义

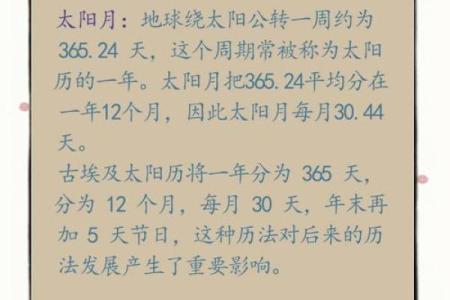

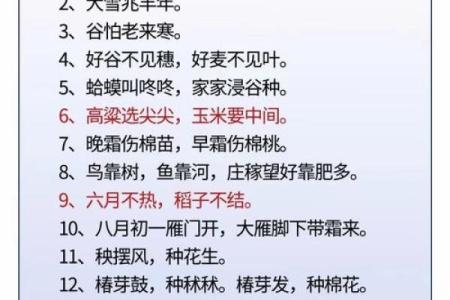

七夕节的起源不仅与爱情故事相关,还与农耕文明和天文学紧密相连。在中国古代,七夕恰逢夏季的农忙季节,人们通过天象来观察时令,安排农事。银河象征着天上的河流,而牛郎织女分隔两岸,代表了天上与人间的关系。七夕节的设立,也有着祭天祈丰收的功能,农民们在这一天祭拜星辰,期望丰收。

七夕与天文的联系体现在“牛郎星”和“织女星”这两个星座。牛郎星是天鹰座的一部分,而织女星则是天琴座的主要恒星。它们的相对位置和银河的美丽景象,成为了古人用以解释这段悲伤却美丽爱情故事的天文依据。

传统习俗与节日活动

七夕节的传统习俗丰富多彩,通常与爱情、节令以及生活方式密切相关。在古代,七夕节常常是少女们向织女祈求巧艺的日子。她们会在这一天举行“乞巧”活动,即通过穿针引线、做刺绣、编织等技艺,向织女祈求自己的巧手与美好生活。此外,还有一些地方会举行“拜牛郎织女”的祭祀活动,寄托人们对美好爱情和丰收的期许。

饮食方面,七夕节也有独特的习惯。在一些地区,人们会准备“巧果”,如用面粉制作的巧果,寓意着手巧心灵、心灵手巧。此外,甜品如桂花糕、汤圆等,象征着团圆和幸福,成为节日的特色食品。

历史案例:古代“七夕乞巧”习俗

历史上,七夕的“乞巧”习俗一直延续至今。唐代时,七夕乞巧活动尤为盛大,帝王和贵族都会举行相关的庆典活动。当时的宫廷中,女子们会举行盛大的巧艺比赛,互相比拼刺绣、编织等手艺,展示她们的聪明才智,最终的优胜者会得到“巧巧”的称号。而这一习俗在民间也广泛流传,妇女们会借此机会祈愿自己的手巧心灵,结婚生子。

七夕与现代情感文化

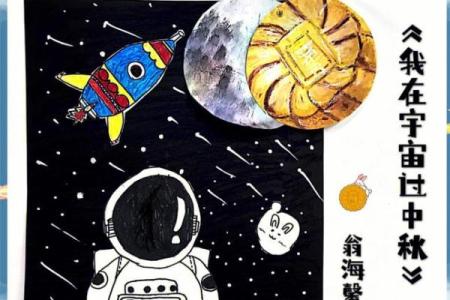

进入现代社会,七夕节逐渐发展成了一个重要的情人节,尤其是在年轻人中,已经成为表达爱意的重要节日。虽然传统的乞巧和祭祀活动依然存在,但如今,七夕更多地集中在情侣们通过送花、送礼物和共度浪漫时光来庆祝这一节日。许多商家也借机推出七夕限定的产品和活动,营造浓厚的节日氛围,推动了七夕经济的增长。

尽管形式有所变化,但七夕节作为爱情的象征,其核心价值——珍视爱情、表达心意和团圆依然深刻地影响着人们的文化生活。如今,七夕不仅仅是爱情的见证,它也逐渐成为了一种浪漫的社会风尚,激励人们在繁忙的生活中寻找到心灵的慰藉和情感的寄托。

起名大全

最近更新

- 农历闰月奇观:揭秘古代天文与历法的智慧结晶

- 2025年农历四月十七搬家合良辰吉时吗? 乔迁新房黄道吉日查询

- 2025年04月28日提车有没有问题? 今天提新车怎么样?

- 2025年04月27日开业是良辰吉时吗? 开张吉日指南

- 棋字五行属什么?女孩取带棋字的名字技巧

- 2025年05月23日能否作为订婚黄道吉日? 今日提亲行吗?

- 2025年04月30日算不算结婚好日子? 办婚礼行不行?

- 年底红红火火揭秘最抢手的结婚吉日,你选对了吗?

- 解析言字五行属什么?男孩取名如何巧用言字

- 2025年农历三月廿四这日子安门算黄道吉日不? 安装大门有问题吗?

- 揭秘:农历7月20日,哪个星座运势爆表?独家揭秘

- 揭秘黄大吉日:为何这一天被认为是最吉祥的日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气