古老的冬至节日:如何通过天文现象与养生保健相联系

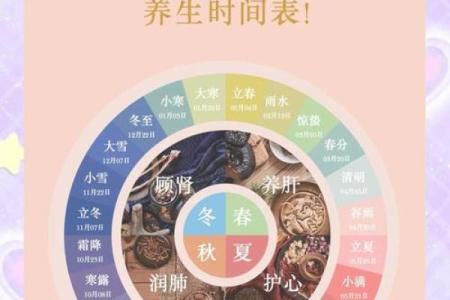

冬至作为二十四节气中的一项重要节日,历来被赋予了深厚的文化意义。它标志着一年中白昼最短、黑夜最长的一天,太阳直射点达南回归线,是一年之中阳气最弱的一刻。从天文现象到人类生活,冬至的节气不仅揭示了宇宙的变化,也与养生保健紧密相关。

天文现象与养生的紧密联系

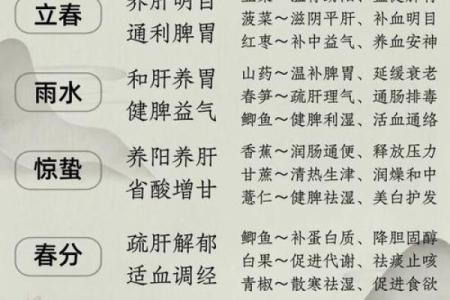

在古代,农耕文明与天文现象息息相关。冬至作为冬季的一个转折点,是太阳运转的一项重要标志。冬至过后,白昼逐渐增长,阳光的角度逐步变得更加温暖,预示着阳气的复苏。古人认为,冬至这一天,阳气开始回升,是养生调理的关键时刻。

冬至是天文上的极点,象征着阴阳的交替。在这一时刻,天地的能量发生了转化,日照时间逐渐延长,气温开始回升。传统养生理论中提到,冬季人体的阳气容易受损,而冬至正是阳气开始复苏的时刻。因此,在这一时节,适宜进行保养,尤其是通过补充阳气、增强体力的方式,增强抵抗力。

冬至的历史与农耕文化

冬至的起源可以追溯到农耕时代。中国古代的农民通过对天文现象的观察,逐渐形成了节令与生产生活的关系。冬至的到来,标志着严寒的开始,也是一个反思和调整的时刻。在这个时节,农民通常会停止户外繁重的劳动,进入冬季休养生息阶段,等待阳气的回升。此时,温暖阳光的恢复象征着农业生产的重新启动,因而冬至成为了自然与人类生产生活的有机结合。

与此对应的养生理念是“冬养藏”,即养生的重点在于藏养阳气,防止寒邪入侵。古人认为,冬季寒气重,人体阳气最为脆弱,容易受到外界的寒冷侵袭。因此,在冬至时节,养生保健的首要任务是温暖身体、保养阳气,促进体内阴阳的平衡。

传统习俗:饮食与活动的养生之道

冬至不仅是天文意义上的转折点,也在饮食和活动上有着鲜明的传统习俗。根据古籍记载,冬至是一个强调调节身体平衡的时刻。古人提倡冬至时节吃羊肉、进补食物,以增强体内阳气。这一传统在《黄帝内经》中有所体现,书中指出,冬季是补阳的最佳时机,冬至当天进补食物,尤其是温性食材,能够促进气血流通,增强免疫力。

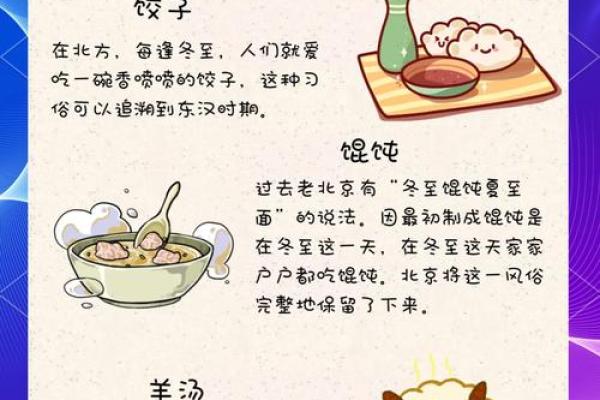

此外,冬至也是一个团聚的时节。家家户户会举行祭祖活动,并一起享受丰盛的冬至饭。传统上,吃饺子是冬至的习俗之一,象征着包裹温暖和吉祥。这些食物和习俗不仅是节令的象征,更与养生密切相关。热气腾腾的饺子、羊肉汤等食物,不仅能为身体提供温暖,更具备滋补作用,帮助人们在寒冷季节中增强体质。

同时,冬至时节的养生活动也不容忽视。古人提倡在冬至时节进行适当的室内运动,诸如太极、气功等轻缓的锻炼方式,能够帮助人体维持血液循环,增强抵抗力,预防寒冷引发的疾病。

冬至与当代养生

现代社会对冬至的认识,更多侧重于科学养生和身体的保健。随着科技的进步和人们生活方式的改变,冬至的传统习俗在当今社会依然得到传承和发扬。许多人通过食疗、运动和生活习惯的调整来度过寒冷的冬季。现代人习惯于在冬至时节,摄入更多富含维生素C和E的食物,帮助增强免疫力,并加强保暖措施。

同时,冬至的养生保健不再仅仅局限于传统食物的摄取,现代社会也倡导通过心理调节来促进身体健康。随着冬季白天短、夜晚长,人们的作息时间更加规律,保持良好的睡眠和心态也成为了冬季养生的重要组成部分。无论是传统习俗,还是现代养生理论,冬至时节都提醒我们保持身体的和谐与平衡,让阳气得以复苏,度过寒冷的冬季。

起名大全

最近更新

- 窦姓男孩取大气文雅的名字,有什么阳光开朗的?

- 魏姓大气的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 2025年04月28日是否适宜提车? 今日提新车能算好日子吗

- 2025年05月04日是否适宜动土? 动土是好日子吗?

- 翁姓女孩取器宇不凡的名字,有什么阳光开朗的?

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗 定下亲事适合吗?

- 探寻古老习俗:农历六月为何如此神秘?

- 2025年04月21日这日子安门是否黄道吉日? 今天装大门怎么样?

- 2025年04月28日提车算不算好日子? 今日提新车能算好日子吗

- 2025年农历四月初三这日子结婚是否黄道吉日? 今日办婚礼行吗?

- 2025年04月21日安门日子有没有选对? 装大门合适吗?

- 强字男孩名字:属性属火/水/木等的专属寓意解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气