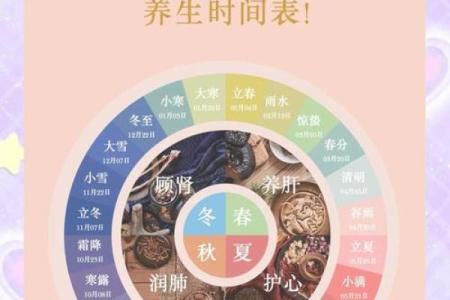

节气变化对养生的影响及日常调养建议

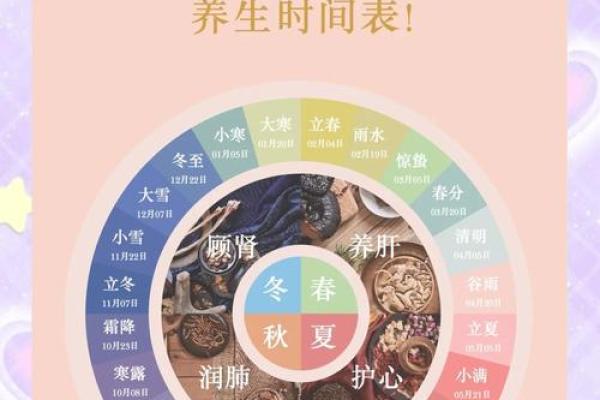

随着四季的更替,人们的生活节奏和养生方式也在不断变化。中国传统文化中,节气的变化与养生息息相关,每个节气的到来都标志着自然界气候的变化,对人体的影响也有所不同。根据节气的变化,调整饮食和作息,成为古人养生智慧的重要体现。

节气的起源与养生的关系

节气的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文观测。中国古代农民根据天体的变化,尤其是太阳的角度和位置,来划分一年中的24个节气。这些节气反映了气候的变化,直接影响到农业生产和生活习惯。因此,节气不仅是自然的标尺,也是调节人体生理和心理健康的重要依据。

从养生角度来看,节气的变化意味着气候温度、湿度的变化,不同的节气适合不同的调养方法。例如,春季气候温和,万物复苏,此时养生注重补充体力,增强免疫力;而秋冬季节则需注意防寒保暖,保持身体的平衡。

历史案例:农耕时代的节气养生

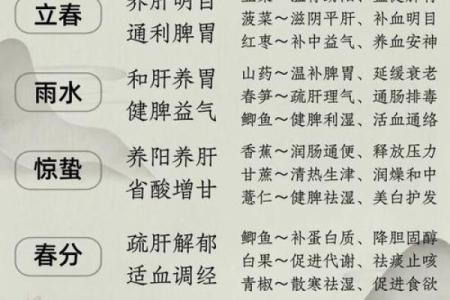

在农耕时代,节气对人们的生活有着深远的影响。根据《黄帝内经》的理论,人体的“气”与“血”也随节气的变化而变化。春夏之交,气候温暖湿润,此时正是养肝的最佳时机。古人认为,春天是肝脏的季节,应该注重舒展身心,调节情绪,避免抑郁和焦虑。因此,春天的养生方法往往强调保持愉快的心情,并通过适当的运动来促进肝气的流通。

夏季,阳气最旺盛,人们通常以清凉饮食来调节体内的热气。古人常食用清热解暑的食物,如绿豆汤、莲子、荷叶等,这些食材有助于清热排毒,保持身体的舒适。

历史案例:明清时期的养生智慧

到了明清时期,随着社会的发展,节气养生的理论逐渐深入人心。明代医药学家李时珍在《本草纲目》中提到,秋冬季节养生应该重视补养肾气,因为秋冬是肾的旺盛时期,寒冷天气会对肾脏造成一定的压力。李时珍建议,在这个季节里,适当进补黑枸杞、枸杞子等具有滋补作用的食材,能够帮助增强肾脏功能和免疫力。

同时,明清时期的饮食文化也形成了丰富的节气食谱,尤其在秋冬季节,温补食品如羊肉、鸡肉、栗子等成为餐桌上的常客。这些食材能有效增加体内的热量,抵御寒冷带来的影响。

节气养生在现代生活中的应用

尽管现代社会节奏加快,科技发达,但节气养生的观念并没有被遗忘。在现代生活中,人们依然将节气作为调节生活方式和饮食结构的重要依据。比如,在春夏季节,人们开始注意调节作息,避免熬夜,增加户外活动,增强阳气。而在秋冬季节,则更加注重滋阴补肾,养生食品如枸杞、红枣、黑枸杞等,逐渐成为现代养生餐单中的重要组成部分。

现代人越来越注重通过科学的方式进行节气养生,许多人根据节气的变化,定期进行体检,调整作息,选择合适的运动和饮食,保持健康。此外,节气养生的理念也渗透到了现代中医的日常诊疗中,许多中医师会根据患者的节气情况来调整治疗方案,达到事半功倍的效果。

通过这些历史与现代的结合,我们可以看到,节气养生不仅仅是古人对自然规律的适应,也是现代社会中我们健康生活的重要指引。每个节气的变化都提醒我们,适时调整自己的生活方式和养生方法,以便更好地适应自然环境的变化,保持身心的平衡与健康。

起名大全

最近更新

- 窦姓男孩取大气文雅的名字,有什么阳光开朗的?

- 魏姓大气的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 2025年04月28日是否适宜提车? 今日提新车能算好日子吗

- 2025年05月04日是否适宜动土? 动土是好日子吗?

- 翁姓女孩取器宇不凡的名字,有什么阳光开朗的?

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗 定下亲事适合吗?

- 探寻古老习俗:农历六月为何如此神秘?

- 2025年04月21日这日子安门是否黄道吉日? 今天装大门怎么样?

- 2025年04月28日提车算不算好日子? 今日提新车能算好日子吗

- 2025年农历四月初三这日子结婚是否黄道吉日? 今日办婚礼行吗?

- 2025年04月21日安门日子有没有选对? 装大门合适吗?

- 强字男孩名字:属性属火/水/木等的专属寓意解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气