今日节气大揭秘:如何借助二十四节气调养身心?

二十四节气是中国古代智慧的结晶,它与农耕、天文紧密相连,深刻影响着人们的生产和生活。每一个节气都有其独特的气候特征和养生方法,人们根据节气的变化调节身心,以适应自然的节奏。本文将通过历史和现代的案例,探讨如何借助二十四节气调养身心。

二十四节气的起源

二十四节气起源于中国古代农耕文明,最早可以追溯到公元前104年《周髀算经》中的“节气”概念。它根据太阳在黄道上的运行轨迹,划分出一年中的24个时段,每个节气大约15天,精确地反映了气候、农业和人们生活的变化。二十四节气不仅仅是天文现象的反映,更直接指导着农田的耕作、播种和收获,也与人体健康息息相关。

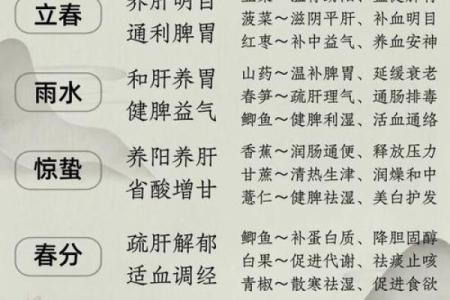

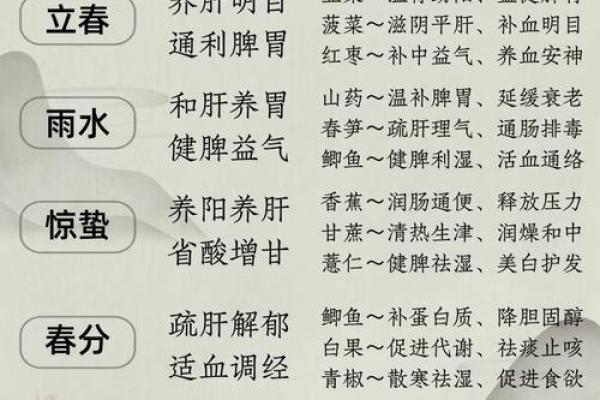

例如,立春是二十四节气的第一个节气,代表着春天的开始。根据中医理论,春天属木,肝气旺盛,立春时节可以通过调养肝脏来预防春季的疾病,特别是春困等问题。人们常常会在立春时食用一些具有滋养肝脏功能的食物,如绿叶蔬菜、豆芽等。

传统习俗中的节气调养

每个节气都有着丰富的传统习俗,特别是在饮食和活动方面,它们与身体健康息息相关。

在古代,《黄帝内经》就指出:“春夏养阳,秋冬养阴。”这不仅是四季养生的智慧,也与二十四节气密切相关。比如,夏季的“立夏”节气到来时,天气逐渐炎热,人们常通过清凉解暑的饮食来调节身体。传统的“夏至吃凉粉”习俗,正是为了应对炎热天气,帮助清热解毒。

此外,冬至则是养生的关键时期。在这一天,传统上会吃饺子,寓意着包裹温暖,迎接寒冷的冬天。中医认为,冬至为阴气最盛之时,人体的阳气最为虚弱,此时通过食用羊肉、牛肉等具有温阳作用的食物,可以增强身体的抗寒能力。

历史案例:古代养生的智慧

在历史上,许多名医和哲学家都高度重视二十四节气对身心健康的影响。比如,宋代医学家李时珍在《本草纲目》中提到,春夏之交应特别关注调节肝脏功能,而秋冬则要着重保养肺脏和肾脏。

另外,《史记》中的“黄帝内经”也特别强调了四季节气对养生的影响。在古代,很多农民根据节气的变化调整自己的生活作息和饮食习惯,以此来预防季节性疾病和增强体质。比如,春分时节,气候适宜,正是适合外出活动的时机。古人常在此时进行春游,既享受大自然的气息,又能促进血液循环,增强免疫力。

二十四节气的当代养生

随着社会的进步,二十四节气的养生理念在现代仍然得到广泛传承。在一些地方,现代人依然会根据节气的变化,调整饮食和作息,保持身心的平衡。比如,在“秋分”节气时,许多人会选择食用一些秋季丰收的食物,如苹果、柿子等水果,来滋补身体,增强免疫力。

在现代都市生活中,尽管人们的工作和生活节奏加快,但许多健康养生理念依然以二十四节气为基础,通过饮食调理、运动、冥想等方式保持身心的健康。例如,在春季,很多人会选择进行户外活动,增加阳光照射,促进身体的新陈代谢;而在冬季,人们则更加注重保暖与休息,帮助身体积蓄能量,抵御寒冷。

通过借助二十四节气的调养智慧,不仅能帮助我们适应季节变化,还能在繁忙的现代生活中保持身心的和谐与平衡。

起名大全

最近更新

- 江姓坚韧刚毅的女宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 德国秋季丰收节:感受农业文化的深厚底蕴

- 2025年04月28日提车是否是黄道吉日 提新车行吗?

- 2025年农历四月初一是否为提车好日子? 提车买车有问题吗?

- 古老的冬至节日:如何通过天文现象与养生保健相联系

- 娅字取名寓意女孩:传统文化中的吉祥符号解读

- 2025年05月18日装修符不符合黄道吉日 适合装修新房吗?

- 2025年04月28日提车算不算好日子? 今日买新车好吗

- 2025年农历三月廿四安门适合吗? 今日安装大门好吗

- 2025年04月27日是否宜开业? 开业能行吗

- 2025年05月23日订婚符不符合黄道吉日 今日定下婚约是好日子吗?

- 解析女孩名字中文字的五行属什么及寓意内涵

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气