农耕季节的转折点与民俗活动

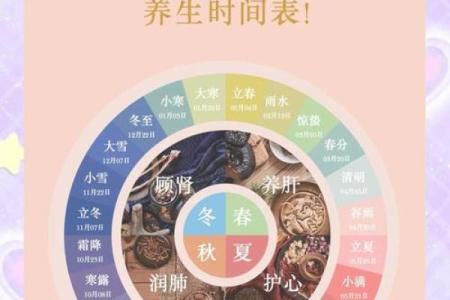

随着四季的轮回,农耕文化深深扎根于中国大地,农耕季节的转折点不仅标志着农事活动的变化,也常常与民俗活动紧密相连。不同的季节交替时,民众根据自然的规律和传统的信仰,展开了各类与农业相关的庆祝与祭祀,体现了人们对自然、对丰收的敬畏与期盼。

春耕:岁时祭祀与食俗

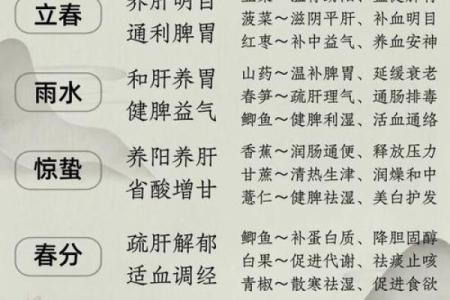

春天是农耕最重要的开始,春耕的到来意味着新一轮的播种与耕作。古代农民非常重视春耕时节的各种传统活动,尤其是在立春和清明时节。这一时期,农民通过祭祀土地神和祖先,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。《礼记》有云:“立春祭地,谓之求福。”这表达了春耕时节祭拜土地神的传统。土地神是农民的保护神,祭祀活动能够带来一年的丰收。

而在春耕之际,传统饮食文化也与农业生产息息相关。例如,在清明节前后,许多地方习惯吃青团。青团作为清明时节的传统美食,色绿而象征着生机与希望,也象征着对春耕之际大自然生命力的敬畏。清明节不仅是祭祖的时刻,也是农民自我激励,做好春耕准备的时机。青团的制作则与春耕的节气联系紧密,标志着农忙的开始。

秋收:感谢自然与乡土庆典

秋天是农耕的高潮阶段,尤其是在收获的时刻。立秋和秋分是秋季的两个重要转折点,农民会根据这些节令的变化来安排收割和储备。古代《农书》记载,“秋分前后,凉风至,正是秋收的时机。”这一时期,最具代表性的民俗活动是丰收祭祀。无论是祭拜农神,还是对祖先的祭祀,秋季的祭祀活动都带有浓重的感恩与祈祷色彩。人们通过这些活动表达对大自然的敬畏与对祖先的感恩,祈求未来一年的农田继续丰盈。

在秋季收获时节,饮食习俗也有浓厚的季节性特色。尤其是在中秋节期间,人们习惯吃月饼,月饼的圆形象征着丰收的圆满与团圆的美好。在许多地方,还有秋收后的“庆丰年”活动,通过舞龙舞狮、打鼓和大餐庆祝农田的成果。秋天的庆典不仅是对自然恩赐的感恩,也是对劳作成果的认可和分享。

农耕文化的延续与创新

随着时代的变迁,现代社会的农耕文化传承经历了许多变化,但传统的节令民俗活动依然在许多地区得到了保留和创新。尤其是在乡村振兴的背景下,传统节令的民俗活动不仅作为农业生产的附属,更成为了乡村旅游和文化产业的一部分。

例如,近年来,在许多地方举办的“农耕文化节”便是现代对传统农业节令文化的创新与复兴。在这样的节庆活动中,人们不仅参与农事体验,还通过传统的舞蹈、手工艺展示、特色美食等活动来庆祝农耕季节的转折点。这些活动带动了当地的经济发展,并让更多年轻人了解和尊重传统农业文明。

同时,随着人们对环保、绿色生产的关注,许多地方还结合现代农业技术,举办丰富的农业科普活动,讲解现代农业的可持续发展理念。这种结合传统与现代的方式,确保了农耕季节的文化传承不仅在形式上延续,也在精神和实践层面得到了创新与发展。

农耕季节的转折点,承载着深厚的历史文化和民俗活动,无论是古代的祭祀仪式,还是现代的文化节庆,都体现了人类与自然的密切关系。通过这些活动,不仅能感受到农耕文化的底蕴,还能让现代人更好地理解农业文明对社会发展的重要意义。

起名大全

最近更新

- 窦姓男孩取大气文雅的名字,有什么阳光开朗的?

- 魏姓大气的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 2025年04月28日是否适宜提车? 今日提新车能算好日子吗

- 2025年05月04日是否适宜动土? 动土是好日子吗?

- 翁姓女孩取器宇不凡的名字,有什么阳光开朗的?

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗 定下亲事适合吗?

- 探寻古老习俗:农历六月为何如此神秘?

- 2025年04月21日这日子安门是否黄道吉日? 今天装大门怎么样?

- 2025年04月28日提车算不算好日子? 今日提新车能算好日子吗

- 2025年农历四月初三这日子结婚是否黄道吉日? 今日办婚礼行吗?

- 2025年04月21日安门日子有没有选对? 装大门合适吗?

- 强字男孩名字:属性属火/水/木等的专属寓意解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气