节气转变对人体健康的影响与调养方法

随着四季更替,节气的变化对人体健康产生着深远的影响。在中国传统的农耕文明中,人们早已总结出节气转变对健康的影响,并形成了相应的调养方法。这些调养方法源自自然规律,结合了饮食、运动和作息等方面的调整,帮助人们更好地适应季节变换。通过分析节气转变的起源、传统习俗以及历史案例,我们可以更好地理解如何通过调养保持身体健康。

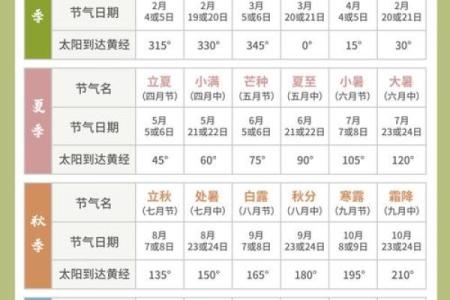

节气的起源与天文背景

节气最初来源于天文的观察和农耕的需要。在中国古代,天文历法的发达使人们能够准确地预测季节变化。每年的24个节气,按照太阳的运动轨迹划分,准确反映了自然界的气候和植物生长规律。尤其在农耕时代,节气的变化直接影响着农业生产,因此古人特别注重每个节气对身体的影响。例如,春夏秋冬四季的更替,直接影响着气温、湿度、阳光等因素的变化,从而对人体产生不同的生理反应。

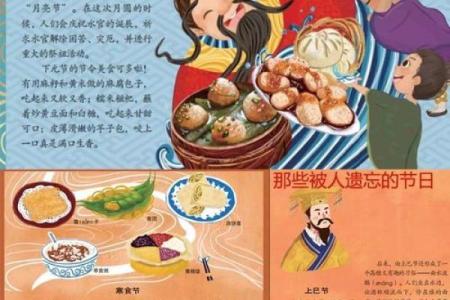

传统习俗中的调养智慧

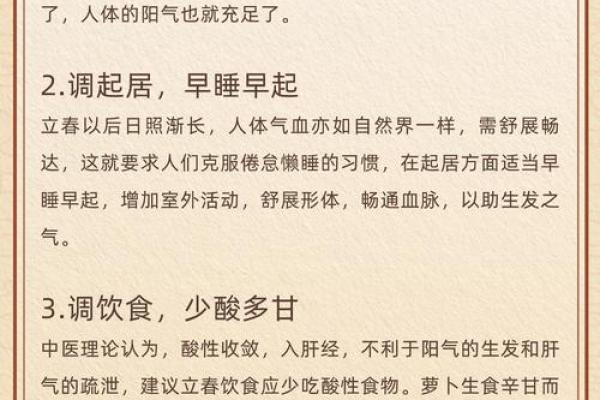

在传统习俗中,人们通过饮食和生活方式的调整来适应季节变化。例如,在春季,天气逐渐变暖,人体阳气开始生发,容易出现肝气郁结的问题。古代医书《黄帝内经》提到,“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣”,春季应注重疏肝理气,适合吃一些温和的蔬菜、绿豆汤等清淡食品。此外,适量的运动也是春季调养的重要手段。春天是养肝的好时机,通过增加户外活动、呼吸新鲜空气,有助于提升身体免疫力。

与此相对,秋季气候干燥,人体的阴液容易亏损,容易出现咳嗽、皮肤干燥等问题。古代医书《本草纲目》指出,秋季应“滋阴润燥”,推荐多食用梨、百合、银耳等滋阴润肺的食品,并减少辛辣油腻食物的摄入。秋季也是进补的好时机,可以通过适当的食补来滋养身体,为冬季做准备。

历史案例:唐代与宋代的节气调养

唐代时期,节气调养已广泛融入日常生活。唐代医学家孙思邈在《备急千金要方》中提到,根据不同节气调整饮食和作息。他认为,“春夏养阳,秋冬养阴”,明确提出春季应注意养阳,夏季适宜多进行活动,秋冬则要注重休息和进补,充分展示了节气变化对健康的影响。

宋代时期,节气调养思想得到了更加系统的总结和传播。宋代的《太和医镜》一书中,详细记载了不同节气对健康的影响及调养方法。书中指出,春季要避免过度劳累,避免暴饮暴食;夏季则强调要注意防暑降温,尽量避免高温时段的户外活动。宋代的医学家们通过对节气的深入研究,建立了更为精细的调养理论,并逐步传入民间。

传统与现代结合的健康调养

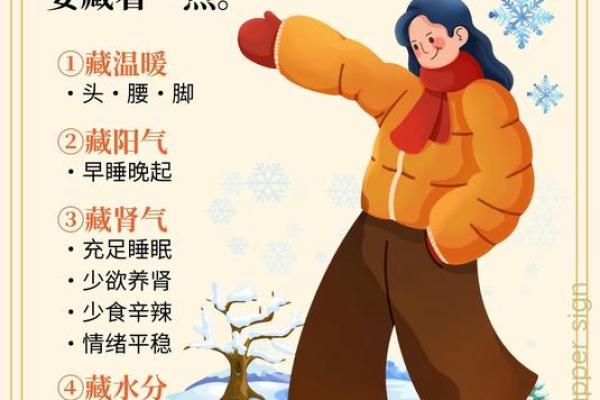

进入现代,节气调养依然没有被遗忘。随着生活节奏的加快和现代医学的发展,传统的节气调养方法逐渐融合了现代的健康理念。在很多城市,人们依然会根据节气变化调整饮食和作息。比如,冬季容易导致身体寒冷,现代人开始更加注重保暖和进补,尤其是通过适量的食补来增强体质。

现代科技的进步使得我们可以通过更加精准的健康监测,及时了解身体的状况。许多人会选择根据节气变化,搭配现代的营养补充品和健身方式,达到更好的调养效果。此外,许多传统的养生方法,比如草药调理、太极拳等,依旧在现代社会中传承着,并得到了广泛的应用。

节气的变化,不仅仅是自然现象,它还蕴含着丰富的健康智慧。无论是古代的调养方法,还是现代的健康理念,节气调养始终提醒我们与自然和谐共生,顺应四季的变迁,保持身体的最佳状态。

起名大全

最近更新

- 姓韦叫什么寓意吉祥的名字好?男孩名字精选集

- 2025年农历四月十四是否符合领证吉日? 今日登记领证有没有问题?

- 开巿吉日揭秘:这6个日子,是你企业腾飞的绝佳选择

- 羊姓吉利的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025年04月27日开业是否合时宜? 这日子营业好吗

- 2025年农历四月十七搬家是上上吉时吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 2017年6月吉日之谜:这一天,发生了什么奇迹?

- 2025年农历四月十一乔迁有没有问题? 今日入宅好吗

- 2025年农历四月廿六订婚趋吉避凶了吗? 定亲有没有问题?

- 探秘各民族节日习俗中的养生之道

- 2025年农历四月十七搬家能算好日子吗 今日乔迁新房好吗

- 九月十四,揭开古老农历的神秘面纱,探寻民间智慧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气