探秘各民族节日习俗中的养生之道

各民族的节日习俗不仅承载着丰富的文化传统,还蕴藏着独特的养生智慧。通过节庆活动,不同民族将自然规律与生活哲学巧妙融合,创造了多种有益身心健康的方式。今天,我们将通过解析一些历史案例与现代传承,探讨节日习俗中的养生之道。

农耕文化与节日习俗的结合

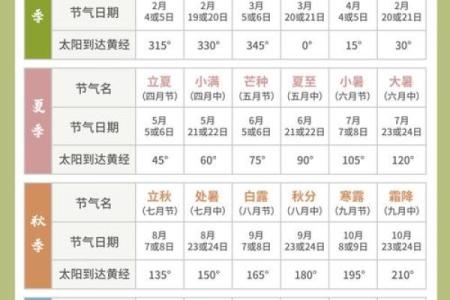

许多民族的节日习俗与农耕文化息息相关,节庆的时间往往与农事的变化紧密相连。例如,中国传统的“冬至”节气,不仅是一个重要的天文节点,也是养生的关键时刻。古人认为,冬至时节阳气开始回升,人们应顺应自然变化,通过饮食调养增强身体抵抗力。传统习俗中,冬至吃饺子是不可或缺的,它不仅是家人团聚的象征,更有“驱寒避邪”的寓意。据《黄帝内经》记载,冬至是“阴极之至,阳气始生”的时刻,吃饺子中的热食可以调节体内寒气,增强阳气。

冬至时节,北方地区更是流行吃羊肉,因为羊肉性温,有助于温补身体。古人非常重视食物的时令性,认为根据不同节气的变化来调整饮食,能够与天地的气运合拍,达到顺应自然、保持健康的效果。

天文节气与传统养生智慧

另一个历史案例是蒙古族的“那达慕”节,它不仅是蒙古族的传统节日,也是与天文和牧畜文化紧密结合的节日。那达慕的时间通常安排在每年夏季,这时草原上的气候温暖,牧草丰富,牲畜体壮。节日期间,蒙古族人民会举行赛马、摔跤等传统竞技活动,这些活动不仅锻炼了身体,还通过增强肢体的灵活性与耐力,提高了整体的体质。

从养生角度来看,那达慕节日中常见的饮食如“手把肉”不仅代表了蒙古族的文化特色,还具有很高的营养价值。手把肉通常是以羊肉为主,羊肉性温,富含蛋白质,能够帮助增强人体的免疫力。再加上节日期间大量的户外活动,蒙古族人通过保持与自然的亲密接触,获得了身体和精神上的双重养生效果。

现代传承与健康理念

现代社会对传统节日养生的传承,逐渐转化为对健康生活方式的推崇。以现代人对节日习俗的养生理解为例,在春节期间,许多人会在团聚的时刻,选择进行“年夜饭”的共享,餐桌上摆满了具有象征意义的食物,比如“年糕”、“鱼”等。这些食品的寓意不仅仅是祝愿来年丰收和安康,更有特定的养生功效。

现代医学研究表明,春节期间丰富多样的食物选择有助于补充身体所需的多种营养物质。例如,鱼类富含欧米伽-3脂肪酸,可以帮助降低心脏病的风险,而年糕中含有的淀粉则提供了充足的能量。再者,随着健康理念的普及,越来越多的家庭在春节期间注重饮食的搭配与合理性,避免暴饮暴食,以免对身体造成不良影响。

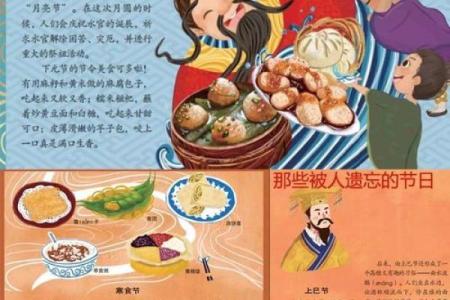

如今,许多民族节日中,随着现代社会的变迁,传统养生方式逐步融入到日常健康管理中,不仅仅局限于节日这一天,而是成为了生活方式的一部分。例如,在中国的中秋节,除了传统的月饼,许多人还会选择吃一些富含膳食纤维的水果,如苹果、柚子等,这些食物有助于消化、增强免疫力,也符合现代人健康饮食的理念。

通过这些节日的传承与创新,我们不仅能够感受到文化的深厚底蕴,还能从中汲取到关于养生的智慧,使传统习俗成为现代健康生活的一部分。

起名大全

最近更新

- 2025年04月30日能否作为结婚黄道吉日? 今日办喜事吉利吗?

- 欧姓明媚灿烂的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 解析存字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 开业大吉大利2028年黄道吉日攻略,让你的生意如日中天

- 2025年农历四月初三结婚是否大吉? 适合办婚礼吗?

- 彬字男孩取名:属性能量与寓意象征的平衡艺术

- 姓韦叫什么寓意吉祥的名字好?男孩名字精选集

- 2025年农历四月十四是否符合领证吉日? 今日登记领证有没有问题?

- 开巿吉日揭秘:这6个日子,是你企业腾飞的绝佳选择

- 羊姓吉利的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025年04月27日开业是否合时宜? 这日子营业好吗

- 2025年农历四月十七搬家是上上吉时吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气