重阳节登高祈福:香港如何传承养生与长寿理念

重阳节是中国传统文化中的重要节日之一,具有悠久的历史与丰富的文化内涵。它不仅是敬老尊贤的日子,也是人们通过登高祈福、养生延年等方式,寄托美好愿望的时刻。在香港,重阳节的庆祝活动尤为突出,尤其是在养生与长寿的理念传承方面,融入了当地独特的文化特色。通过分析这一节日的起源、传统习俗以及现代的传承方式,我们可以更加深入地理解重阳节与香港文化之间的紧密联系。

重阳节的起源与文化背景

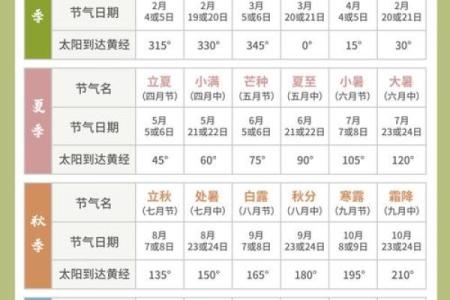

重阳节的起源可以追溯到农耕社会与天文学的结合。根据《吕氏春秋》的记载,古人认为九月九日是阳气最旺盛的一天,重阳即是指“阳气重”之意。传统的农耕社会中,秋季是收获的时节,也是秋高气爽、天气宜人的时候。此时,天高地阔,人们通过登高活动,寓意着能够远离灾祸,迎接丰收的同时,也寓意着祈求长寿与健康。由此,重阳节逐渐成为了象征着长寿与祈福的节日。

传统习俗中的养生与饮食

在重阳节期间,饮食方面的习俗也与养生紧密相关。最具代表性的就是“重阳糕”,这是一种用米粉、糯米等制作的糕点,通常含有菊花、枸杞等食材,这些食材在传统医学中被认为有益于身体健康,能够滋补肝肾、增强免疫力。同时,菊花也是重阳节的重要象征,寓意着长寿与美好。人们通过食用这些糕点,不仅享受美食,也能实现对健康的关注与祝福。

此外,香港地区的重阳节饮食习俗还常常结合一些地方特色,例如在糕点中加入当地特产的水果或药材,充分展现了香港独特的饮食文化,既具传统的养生意义,又体现了现代生活方式的融合。

重阳节的传统活动与现代传承

在香港,重阳节的传统活动不仅限于食物和祭祀,还包括登高祈福和赏菊等项目。登高祈福是重阳节的核心活动之一,人们通过登上山峰或高楼,向远方眺望,祈愿自身及家人健康长寿。此外,赏菊也是香港重阳节的传统之一。菊花象征着长寿,赏菊活动不仅是对自然美景的欣赏,更是一种文化的传承和精神的寄托。

历史上,香港的重阳节传承与两大文化事件密切相关。首先,早在清朝时期,香港就已经开始注重这一节日的庆祝和文化活动。清朝的文化影响力深入香港,重阳节作为长寿的象征,逐渐被当地人所重视,并形成了登高祈福、饮食养生等一系列活动。其次,到了民国时期,香港的商贸发展和文化交流日益繁荣,重阳节的庆祝活动逐渐融入了更多现代元素,例如在中高层建筑上举行集体祈福活动,成为了展示香港文化多元性的一个重要窗口。

在现代,香港的重阳节传承不仅保留了传统习俗,还结合了现代生活方式的变化。如今,许多香港居民依然坚持在这一天进行登高活动,特别是在一些公园或山顶举行集体祈福活动,成为了促进健康和心理慰藉的重要途径。此外,随着健康养生理念的普及,许多香港的家庭和社区在重阳节期间会举行各类养生讲座和活动,强调食疗与健康保健,进一步巩固了重阳节与养生、长寿的联系。

通过这些历史与现代的传承,我们可以看到香港在保持传统节日文化的同时,也在不断创新和发展,赋予重阳节新的内涵。在这个充满希望与祝福的节日里,养生与长寿的理念不仅仅是对过去的缅怀,更是对未来健康生活的美好祝愿。

起名大全

最近更新

- 姓韦叫什么寓意吉祥的名字好?男孩名字精选集

- 2025年农历四月十四是否符合领证吉日? 今日登记领证有没有问题?

- 开巿吉日揭秘:这6个日子,是你企业腾飞的绝佳选择

- 羊姓吉利的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025年04月27日开业是否合时宜? 这日子营业好吗

- 2025年农历四月十七搬家是上上吉时吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 2017年6月吉日之谜:这一天,发生了什么奇迹?

- 2025年农历四月十一乔迁有没有问题? 今日入宅好吗

- 2025年农历四月廿六订婚趋吉避凶了吗? 定亲有没有问题?

- 探秘各民族节日习俗中的养生之道

- 2025年农历四月十七搬家能算好日子吗 今日乔迁新房好吗

- 九月十四,揭开古老农历的神秘面纱,探寻民间智慧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气