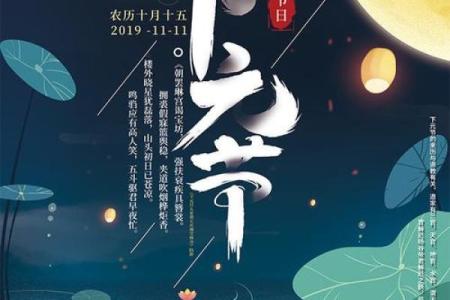

探秘下元节习俗:传统仪式如何反映古人智慧与信仰

下元节是中国传统的节日之一,通常在农历十月的十五日举行,它标志着秋季的结束以及冬季的开始。这个节日与农耕文化、天文现象紧密相关,其背后蕴含着古人对于宇宙自然、社会生活的深刻理解与信仰。通过下元节的传统习俗,我们可以窥见古人如何通过仪式传递智慧,并表达对天地、神灵的敬畏。

下元节的起源:农耕与天文的结合

下元节的起源与中国古代农耕文化及天文观测密不可分。作为一个重要的节气,十月十五日正值农田休耕的时节,此时的农人已经完成了大部分的农事活动,开始准备进入冬季。对于古人而言,农事的周期性与自然界的变化息息相关,因此下元节也成为了一个祈求丰收、安宁的日子。

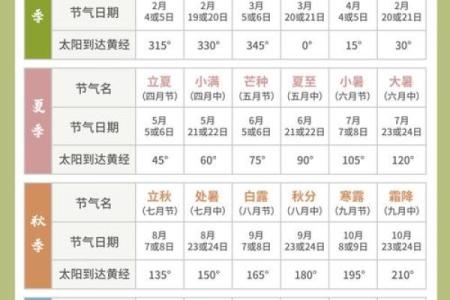

天文学上,古人通过对星象的观察,将一年分为多个节令,每个节令有着独特的文化意义。下元节对应的时刻,正是太阳运行到黄经195°的位置,冬至将至。此时,白天开始变短,夜晚渐长,意味着寒冷的冬季即将到来。在古代人们的认知中,天象的变化与人类生活息息相关,因此他们通过祭祀仪式来祈求平安,祈求来年农业的丰收。

传统习俗:饮食与活动的表达

在下元节,传统习俗包括祭祖、放河灯、吃元宵等,这些活动不仅反映了古人对于自然节律的适应,也体现了他们对于生命、祖先和神灵的敬畏。

祭祖是下元节中最重要的仪式之一。古人认为,节日是与祖先沟通的时机,通过祭拜表达子孙对先辈的感恩与敬意。祭祖活动通常包括摆设香火、供奉食物、焚烧纸钱等。这一习俗不仅是为了追思祖先,也有着“家运昌盛”的象征意义。通过祭祖仪式,古人将天人合一的思想体现在了日常生活中,显示出他们对天地自然与家族命运的紧密联系。

放河灯是下元节的另一项传统活动。河灯通常由竹子、纸张等自然材料制成,内放蜡烛或灯泡。人们将这些河灯放入江河湖泊中,寓意着驱除邪气、祈求平安。放河灯的仪式反映了古人对于水的崇拜,水不仅是生命之源,也被视为可以消灾避难的神圣元素。在天文学上,水与冬季的寒冷相呼应,象征着净化与新生。

吃元宵则是另一项重要的传统习俗。元宵作为下元节的标志性食品,寓意着团圆和幸福。元宵的圆形象征着天圆地方的理念,同时也表达了古人对团圆、安宁生活的期许。通过食物,古人把天文、地理以及生活的美好愿望融合在一起,表现出他们通过日常饮食仪式来表达对宇宙规律的尊重和理解。

历史案例:清代与现代传承

在清代,宫廷中对于下元节的庆祝颇为隆重。根据《大清一统志》记载,清朝的宫廷会在下元节期间举行大规模的祭天仪式,祈求国家的安宁与丰收。皇帝亲自主持祭典,向天地神灵祈愿丰收与国泰民安。宫廷中的祭祀活动与民间的习俗相互呼应,都体现了古人天人合一的世界观。这一历史传统,不仅是对自然和祖先的敬畏,也反映了古代封建社会对天命的深刻信仰。

在现代,随着社会的发展和节日形式的多样化,下元节的庆祝活动逐渐变得更具文化娱乐性质。如今,许多地方的民众仍会在下元节期间举行放河灯、吃元宵等传统活动,但这些活动更多的是作为一种文化习惯和娱乐活动进行。然而,这些活动中依然能看出古人对自然节律的理解与传承,以及他们对生命、家族和社会的深刻敬畏。

通过这些历史案例与现代传承,我们可以看到下元节不仅仅是一个简单的节日,它是古代智慧、信仰与文化的集合体。它通过对自然与神灵的祭祀,反映了古人对生命与宇宙法则的深刻理解与尊重。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三结婚是好日子吗? 办婚礼是否合适宜?

- 火把节与节令交织的习俗探究

- 揭秘:农历中隐藏的神奇数字,竟预示着今年的运势大转折?

- 2025年05月18日是否属于装修吉日? 今天装修新房怎么样?

- 2025年04月28日是否为提车好日子? 今日提新车好吗

- 男孩名字中肖字的五行属性与寓意吉祥度指南

- 2025年05月11日领证是良辰吉时吗? 领证有没有问题?

- 如字女孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 2025年05月23日订婚日子有没有选对? 今日订婚结婚是好日子吗?

- 复活节的宗教象征与现代庆祝习俗

- 2025年农历四月廿六订婚适合吗? 定下婚约行吗?

- 女孩取名字带希字:文化、命理、审美的三重考量

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气